¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Situación en 1808 tras el inicio de la Guerra de Independencia Española

Tras el traslado del rey Carlos IV y Fernando VII a Bayona, Napoleón consiguió la renuncia de los dos reyes en favor de su persona, y, finalmente, cedió el trono español a su hermano José Bonaparte, que reinaría como José I.

Se produce una crisis institucional que supone la vuelta del poder al pueblo. Entre estas juntas destaca por su papel en los territorios ultramarinos la llamada Junta Suprema de España e Indias. Su denominación dio una imagen de unidad y de la ciudad de Sevilla como la capital de la España libre de la ocupación francesa del territorio. El 15 de junio se enviaron misivas a América para explicarles la ocupación española y la resistencia de Sevilla.

Ante la falta de confirmación de los acontecimientos acaecidos, los responsables de la Administración, de la Iglesia, de las Audiencias y de los Cabildos se reúnen en juntas para analizar y compartir la responsabilidad del gobierno. En el verano de 1808 nacían las Juntas Supremas Provinciales, que se extendieron por todos los territorios de la monarquía española en América. Estas juntas surgieron como rechazo al colaboracionismo que las instituciones tradicionales mantenían con los invasores franceses.

En La Habana triunfa la posición realista por miedo a convertirse en un nuevo Haití. Caracas reconoce a la Junta Suprema de Sevilla y se niega a formar una junta de gobierno en la capital.

En México, el virrey José de Iturrigara despertará todos los recelos antifranceses de sus gobernados, lo que provocó su sustitución por Pedro de Garibay.

En Quito, pese a su enfado ante las reformas instauradas por la Corona, reformas que minaban sus intereses económicos, los habitantes del Reino de Quito respondieron a la crisis de la monarquía con gran patriotismo y arrojo. Los quiteños reconocieron a Fernando VII como su legítimo, repudiaron a Napoleón, contribuyeron con fondos para respaldar la guerra en la Península y se prepararon para defender a la nación de los opresores franceses.

Las capitales de las demás provincias del reino reaccionaron con igual patriotismo. El marqués de Selva Alegre invitó a un grupo de individuos allegados y parientes suyos, a reunirse con él en Los Chillos el 25 de diciembre de 1808.

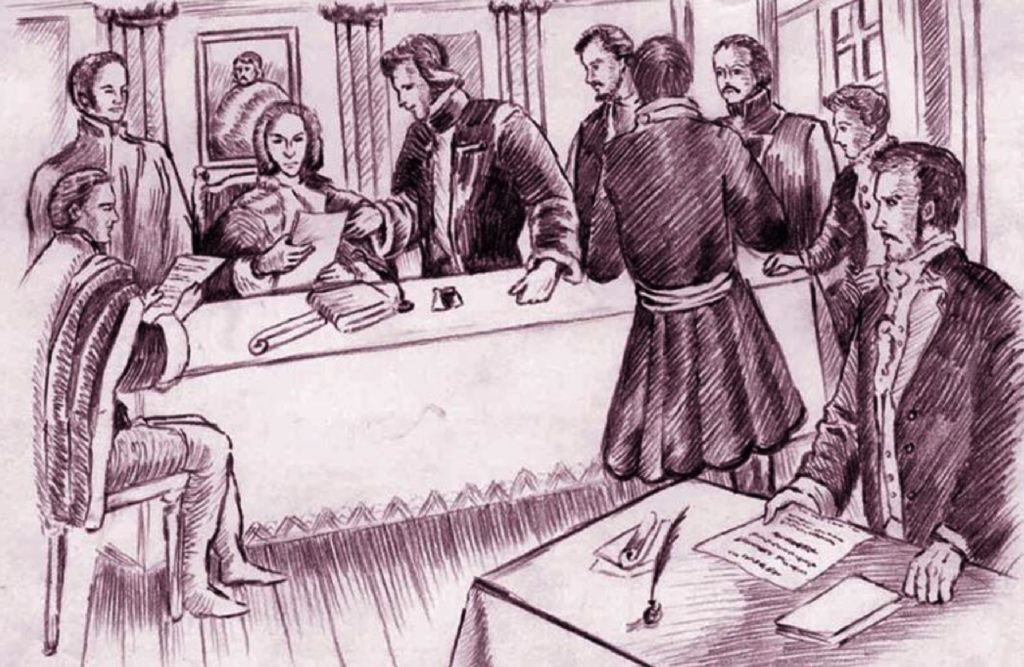

Más tarde, algunos de quienes participaron en la reunión de Navidad en Los Chillos, llamada Complot de Navidad, expresaron públicamente sus opiniones sobre la necesidad de establecer una junta similar a las que se estaban formando en España. Fueron denunciados ante las autoridades por unos sacerdotes. El marqués de Selva Alegre, Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios Morales, Salinas, Riofrío y Peña fueron arrestados en marzo de 1809. Quiroga presentó una excelente defensa, por la que fueron puestos en libertad con advertencia de ser condenados a muerte si persistían en su objetivo.

El Río de la Plata vivió el enfrentamiento entre Javier Elío, gobernador de Montevideo, y el virrey Santiago de Liniers, el héroe de la defensa de Buenos Aires que había reemplazado, por presión popular, como virrey a Rafael de Sobremonte. El gobernador de Montevideo, resistió su autoridad y aprovechó el hecho de que Liniers era francés para acusarlo de hacer complot con el Imperio Napoleónico, en guerra contra España por ese entonces. Elío organizó una Junta de Gobierno en Montevideo, que desconoció la autoridad del virrey.

En el mes de octubre de 1808 estuvo a punto de estallar una revolución contra Liniers, dirigida por el Cabildo de la capital virreinal: la excusa era que el hijo del virrey acababa de contraer matrimonio en el virreinato que gobernaba su padre, algo prohibido por las leyes españolas. Pero la absoluta negativa de la Real Audiencia a secundar el reclamo en su contra hizo abortar los planes de Álzaga y su partido.

En Lima, se procede a la proclamación y jura del rey Fernando VII con el virrey José de Abascal a la cabeza.

Asonada de Álzaga en el Río de la Plata

Primer intento

El 30 de diciembre de 1808, el Cabildo presentó una exigencia antipática al virrey, con la evidente intención de provocarlo: vetó el nombramiento de alférez real del joven Bernardino Rivadavia, candidato de Liniers a ese cargo, con comentarios hirientes contra la capacidad del mismo. La intención era usar su insistencia para acusarlo de despotismo. Al darse cuenta de que se le tendía una trampa, Liniers adoptó una actitud sumisa y firmó sin comentarios una orden en que se le pedía al mismo Cabildo que nombrara al nuevo alférez real. Eso desarmó el primer impulso revolucionario.

El 1 de enero de 1809, los miembros del Cabildo, liderados por Álzaga, se reunieron y propusieron una lista de miembros del nuevo cabildo, que debía asumir ese mismo día, seleccionando a sus miembros entre los más reconocidos enemigos del virrey. Al dirigirse al fuerte de Buenos Aires para presentar esa lista para su aprobación, fueron apoyados por varios regimientos de milicias, todos de origen español, que ocuparon la plaza de la Victoria. También reunieron una pequeña multitud de manifestantes, que protestaban contra la gestión de Liniers y exigían su renuncia.

Contra lo que esperaban, Liniers protestó durante algunos minutos en voz baja, y luego firmó los nombramientos. Por segunda vez, había cedido y logrado salvar con eso su cargo.

Simultáneamente, ingresaba por la puerta de atrás del fuerte un batallón del RI de Patricios, cuyo comandante, Cornelio Saavedra, ordenó defender al virrey y apuntar sus cañones contra el edificio del Cabildo.

Los miembros del Cabildo volvieron a reunirse y decidieron deponer al virrey de todos modos. Pretendían reemplazarlo con una Junta de Gobierno, de la cual formaban parte solamente españoles peninsulares y dos criollos, Mariano Moreno y el síndico Julián de Leyva, que ejercerían como secretarios de la misma.

Segundo intento

Pasado el mediodía, una fuerte tormenta dispersó a los manifestantes, pero las tropas permanecieron en sus puestos, aunque trasladándose al reparo de los arcos de la Recova.

A media tarde, una gran comitiva se presentó en el fuerte; de ella formaba parte el Cabildo en pleno, el obispo de la ciudad, Benito Lué y Riega, y los miembros de la Audiencia y del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Todos exigían la renuncia de Liniers.

Además, pidieron a Saavedra que retirara sus tropas. Viendo que el virrey no parecía ya dispuesto a resistir, el coronel de los Patricios retiró su regimiento por el medio de la Plaza, como en un desfile, saludado por las fuerzas militares rebeldes. Minutos más tarde, y sin esperar órdenes superiores, la mayor parte de los soldados de los batallones españoles se retiró a sus casas. Por su parte, Saavedra se dedicó a recorrer los cuarteles de los demás batallones.

Liniers se consideraba vencido, pero aún quiso controlar en algo los efectos de su caída, por lo que, apoyado por Lué, exigió el cumplimiento de las normativas que preveían el reemplazo de los virreyes por el militar más antiguo del virreinato. En este caso, se trataba del general Pascual Ruiz Huidobro. Sabiendo que su primer intento había fallado, pero considerándolo más manejable y menos prestigioso que Liniers, Álzaga terminó por unirse a esa exigencia.

Entonces sí, declaró Liniers que renunciaría, y se inició la redacción de un acta en que Liniers anunciaba su renuncia.

El fracaso

Pero antes de que el acta estuviera completada, se presentó nuevamente de improviso en el fuerte el coronel Saavedra, comandante de Patricios, con los demás comandantes de regimientos y batallones formados por criollos. Para darle más espectacularidad a su entrada, Saavedra iba con la espada desenvainada y había reemplazado su sombrero por un pañuelo anudado.

Saavedra y los demás comandantes exigieron firmemente que se suspendiera el acto, ya que el grupo que presentaba la exigencia de renuncia no representaba al pueblo. Lué intervino, pidiendo a Saavedra que dejara las cosas como estaban, debido a que Liniers no era querido. Entonces Saavedra llevó a Liniers al balcón del fuerte, donde fue aclamado por una importante cantidad de gente, convocada por el mismo Saavedra.

En ese mismo momento aparecieron en la plaza los Patricios, ocupándola y desplazando a las milicias partidarias del golpe. Hubo algunos disparos, que causaron algunos heridos, pero las milicias rebeldes evacuaron la plaza sin luchar.

Entonces Liniers ingresó nuevamente al salón en que estaban los capitulares y el obispo, y declaró firmemente que no pensaba renunciar. En un giro muy curioso, el acta que se estaba redactando, que comenzaba anunciando la renuncia de Liniers, terminó con la confirmación del mismo, con el general beneplácito de todos los presentes, incluidos los miembros del Cabildo.

Todos se retiraron a sus casas, excepto los miembros del Cabildo. Horas más tarde, entrada ya la noche, Liniers ordenó la libertad de los alcaldes y otras dignidades entrantes. Pero los cabildantes salientes, incluido Álzaga, permanecieron prisioneros.

Consecuencias

Al día siguiente, Álzaga y los demás líderes del movimiento fueron desterrados a Carmen de Patagones. La Audiencia inició un juicio contra ellos, por “independencia”. Pero los dos secretarios nunca fueron molestados.

Los batallones de milicias urbanas sublevados (tercios de Miñones, de Gallegos y de Vizcaínos, incluyendo a los cazadores Correntinos) fueron disueltos. Parte de las tropas correspondientes pasaron a otros cuerpos, pero los oficiales fueron dados de baja de forma definitiva. También se hallaron implicadas 4 compañías del BI-III de Patricios al mando de José Domingo Urien y algunos oficiales de los otros dos batallones del cuerpo, tales como Antonio José del Texo (capitán del BI-I), Pedro Blanco y Tomás José Boyso. Urién fue destituido y a Texo se le inició juicio por intentar asesinar a Saavedra.

Revolución de La Plata o de Chuquisaca

La Revolución de La Plata, conocida comúnmente como la Revolución de Chuquisaca, fue un levantamiento popular ocurrido el 25 y 26 de mayo de 1809 en la ciudad de La Plata (actual Sucre en Bolivia), perteneciente al virreinato del Río de la Plata.

El territorio del Alto Perú, hoy parte integrante de Bolivia, estaba compuesto por cuatro intendencias o provincias y dos gobiernos políticos militares. Una de las provincias era la de Chuquisaca, en cuya capital Chuquisaca llamada también La Plata o Charcas y actualmente Sucre. El Alto Perú perteneció al Virreinato del Perú hasta 1776. Por real cédula del 8 de agosto, al crearse el nuevo virreinato del Río de la Plata, el territorio del Alto Perú pasó a ser parte integrante de este nuevo virreinato.

La revolución estaba encabezada por Bernardo Monteagudo, Jaime Zudáñez y otros que buscaban evitar que la infanta Carlota Joaquina de Borbón asumiera el trono de España en América. Los oidores revolucionarios del tribunal de la Real Audiencia de Charcas, con el apoyo del claustro universitario y de sectores minoritarios ocultos de independentistas, destituyeron al presidente de la Real Audiencia, y transformándose esta en una Junta de Gobierno denominada Audiencia Gobernadora.

El mando militar recayó en el coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales. La autoridad civil quedó en situación indecisa, de modo que fue en parte ejercida por el mismo Arenales.

Los virreyes Abascal de la región de Lima, y Cisneros de Buenos Aires, enviaron tropas al Alto Perú. Siendo la revolución sofocada militarmente en enero de 1810.

Revolución de La Paz

Aprovechando que toda la atención estaba en la procesión de la patrona castrense la Virgen del Carmen y por ello se habían licenciado las tropas, los revolucionarios encabezados por Pedro Domingo Murillo apoyados por el batallón de Milicias al mando de su segundo jefe, Juan Pedro de Indaburu, tomaron el cuartel de Veteranos, arrestaron a los oficiales y convocaron al pueblo a la plaza por medio de campanas y pidieron un cabildo abierto, solicitando que fueran separados de sus cargos el obispo de La Paz Remigio de la Santa y Ortega y el gobernador intendente interino Tadeo Dávila.

Tras la renuncia del gobernador y del obispo, la deposición de los alcaldes ordinarios y de los subdelegados partidarios, el cabildo secular de la ciudad dispuso que Pedro Domingo Murillo asumiera como comandante militar de la provincia con el grado de coronel, mientras que Juan Pedro de Indaburu quedó como su segundo, otorgándosele el grado de teniente coronel. Todas las deudas en favor del fisco fueron abolidas y los documentos que las avalaban fueron quemados.

El 27 de julio, se aprobó el Plan de Gobierno de diez artículos que se considera el primer estatuto constitucional de América Latina. Se enviaron diputados a cada uno de los seis partidos de la Intendencia de La Paz.

El virrey Abascal envió al gobernador de Huarochiri coronel Juan Ramírez Orozco a tomar el mando de las tropas en la frontera de la Intendencia de Puno y la de La Paz. Estableciéndose el campamento en el pueblo Zepita, a donde envió una compañía del RI veterano Real de Lima y milicias de Arequipa, Cuzco y Puno. La vanguardia, al mando del coronel Piérola desalojó a los revolucionarios del puente sobre el río Desaguadero, límite entre los virreinatos.

El 20 de septiembre, Goyeneche se puso en marcha hacia el campamento de Zepita, mientras que el gobernador intendente de Potosí Paula Sanz movilizaba sus tropas hacia Chuquisaca y Cisneros enviaba un contingente desde Buenos Aires de casi un millar de soldados al mando del nuevo presidente de la Audiencia de Charcas general Vicente Nieto y del subinspector general Bernardo Lecocq.

Las tropas partieron de Buenos Aires el 4 de octubre, incorporando algunos soldados en Salta. Participaban soldados veteranos de dragones, del RI Fijo y del Real Cuerpo de Artillería, una compañía de marina y tropas milicianas de Patricios, Arribeños, Andaluces, Montañeses y Artilleros de la Unión.

El 13 de octubre, Goyeneche abandonó el campamento de Zepita rumbo a La Paz, mientras el 15 de octubre, Murillo trasladó las tropas y la artillería a Chacaltaya, excepto una compañía que permaneció custodiando la ciudad. De esa compañía se apoderó Juan Pedro de Indaburu el 18 de octubre, pasándose a los realistas, capturando a varios revolucionarios y haciendo ahorcar al día siguiente a Pedro Rodríguez. Murillo entró con las tropas en la ciudad, siendo herido Indaburu y ejecutado por Antonio de Castro, mientras las tropas saqueaban La Paz, retirándose ese mismo día hacia Chacaltaya.

El 25 de octubre, Goyeneche atacó con artillería Chacaltaya, por lo que los revolucionarios huyeron hacia el Partido de las Yungas abandonando la artillería, 200 fusiles y posibilitando la entrada de Goyeneche en la ciudad ese mismo día. Desde allí envió al coronel Domingo Tristán con una división de 100 hombres hacia los Yungas, en donde entre octubre y noviembre de 1809 derrotó a Victorio García Lanza en los combates de Irupana y de Chicaloma entrando en La Paz el 11 de noviembre. Luego de este último fueron ejecutados Lanza y Antonio de Castro, y sus cabezas puestas en picas, mientras que Murillo fue apresado en los primeros días de diciembre en Zongo. Luego también apresaron a muchos otros revolucionarios.

Tras dominar la insurrección, Goyeneche ordenó el juzgamiento de los revolucionarios.

El 29 de enero de 1810, fueron ejecutados entre otros Murillo, Mariano Graneros, Juan Bautista Sagárnaga y García Lanza, 30 fueron condenados a presidios (Cartagena, Filipinas y La Habana), y otros fueron desterrados.

Creación de la Junta Soberana de Quito

El 6 de octubre de 1808, el Cabildo de la ciudad de Quito recibió las noticias de la invasión napoleónica a España y las Capitulaciones de Bayona, por las que Fernando VII abdicó la corona en el emperador francés Napoleón Bonaparte. Este tema se discutía con frecuencia en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales, como intelectuales liberales influidos por la Ilustración.

El más conocido entre estos capítulos es el llamado Complot de Navidad, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1808 durante una reunión efectuada en la Hacienda Chillo-Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar, 2º marqués de Selva Alegre. En ella los invitados discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la Audiencia a causa de las reformas borbónicas, todo ello con planes autonomistas para Quito.

El 22 de febrero de 1809, Pedro de Montúfar, que ejercía como alcalde de Quito, recibió varias cartas de la Junta Central Suprema en las que se solicitaba que el Cabildo demostrase la fidelidad de la ciudad al depuesto rey Fernando VII, enviando cartas al virrey de Nueva Granada y a los Infantes de España. Por ello el 17 de marzo se acordó el reconocimiento a la Junta Central como representante de la autoridad del Rey hasta que se consiga su restablecimiento en el trono, así como una ceremonia religiosa en la Catedral donde el Cabildo, el tribunal de la Real Audiencia y el cuerpo militar, jurasen dicha lealtad.

Sin embargo, el Complot de Navidad con planes autonomistas para Quito, salió a la luz pública los últimos días de febrero, cuando fue denunciado a los españoles por unos sacerdotes mercedarios a los que el coronel Salinas había hecho partícipes del plan buscando apoyo de esa congregación religiosa. El presidente Manuel Ruiz Urriés de Castilla ordenó apresar a Juan de Dios Morales, Nicolás de la Peña, el cura José Riofrío, el mismo Salinas y otros asistentes a la reunión decembrina; aunque luego tuvo que liberarlos por falta de pruebas, ya que los expedientes del proceso fueron extraídos de la oficina del secretario que lo llevaba.

Ante lo que las autoridades españolas de la Presidencia consideraban ya una tentativa innegable de sublevación de los quiteños, estas enviaron un comunicado al Cabildo que fue leído el 25 de abril, en el que se refiere a la reunión de diciembre en la hacienda del Marqués de Selva Alegre como “una Junta” que se ha supuesto iba a entablarse contra el Gobierno actual y se solicitaba que se detenga, denuncie e investigue estos movimientos que manchaban la imagen de lealtad de la ciudad.

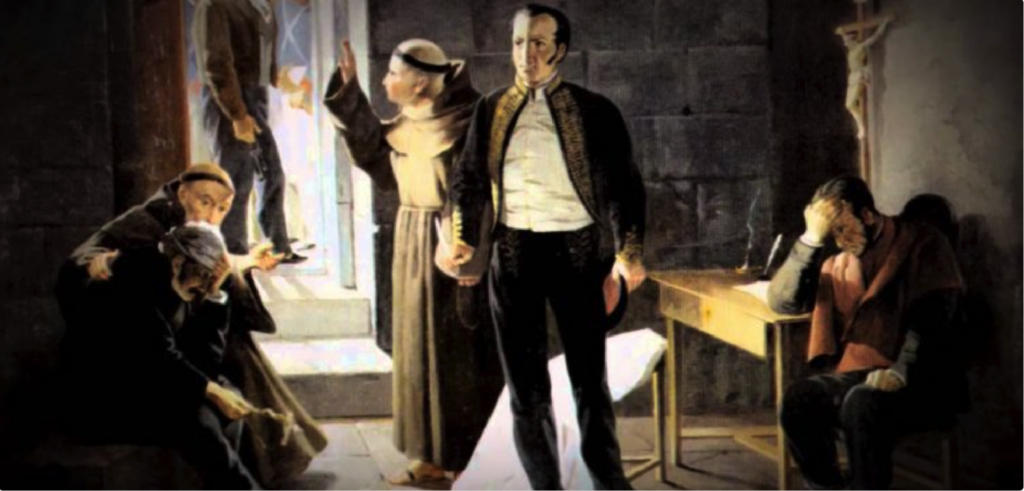

Durante la noche del 9 a la madrugada del 10 de agosto de 1809 en casa de Manuela Cañizares, dama quiteña comprometida con la causa independentista. Decidieron reunirse un grupo conformado por nobles criollos, doctores, marqueses con el objetivo de organizar una junta suprema de gobierno. En esta junta se designó a Juan Pío Montufar, marqués de Selva Alegre, como presidente, el obispo Cuero y Caicedo como vicepresidente, en el despacho del Interior a Juan de Dios Morales, en el de Gracia y Justicia a Manuel Rodríguez de Quiroga y en el de Hacienda a Juan Larrea.

En la mañana del 10 de agosto de 1809 los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, con el fin de entregar al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, el oficio mediante el cual se le había cesado de sus funciones. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjeran enfrentamientos armados. La tropa se formó en la plaza de la Independencia, al mando de Salinas, cerca de las cinco de la mañana.

El doctor Antonio Ante se presentó en el Real Palacio antes de las seis de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia, para entregarle un oficio, en el que se cesaba las funciones del antiguo gobierno en nombre de Fernando VII.

Esta supuesta muestra de fidelidad al Rey era una estrategia conocida como la máscara de Fernando VII, fue una estrategia militar en la que supuestamente se juraba lealtad al rey, pero tenían el único fin de lograr la autonomía sin temor a represalias.

La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del movimiento patriota.

Se formó entonces la Junta Soberana de Quito, bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar marqués de Selva Alegre; quienes tomaron posesión de la administración de la Audiencia en la sala capitular de San Agustín, el día 16 de agosto.

En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Cevallos destaca la prisión de funcionarios coloniales.

La Junta de Gobierno se titulaba suprema y debía mandar a la provincia de Quito, y a las de Guayaquil y Popayán; si voluntariamente querían unirse. Se atribuyó el tratamiento de majestad, pues pretendía representar al Rey, se dio a su presidente el de alteza serenísima y a sus miembros el de excelencia.

El 10 de agosto contó con masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró nueve diputados al congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños.

Los diputados de la ciudad reunidos en ese congreso nombraron también los primeros encargados: Juan de Dios Morales para negocios extranjeros y de la guerra, Manuel Quiroga para gracia y justicia y Juan de Larrea para hacienda, como secretario particular de la Junta se nombró a Vicente Álvarez. En el mismo documento se fijaron los sueldos de los nuevos funcionarios.

El mismo 10 de agosto, la junta publicó un manifiesto al pueblo, se dejaba claro que, aunque el levantamiento era en nombre del Rey, no es menos cierto que el pueblo estaba cansado de los abusos de los gobernadores y burócratas peninsulares, mostrando claramente que esa lealtad se trataba de una estrategia.

Los revolucionarios adoptaron como bandera un pendón rojo con un aspa blanca, para indicar su oposición a España, cuya bandera militar era blanca con el aspa roja de San Andrés; el emblema fue utilizado por los patriotas quiteños que resistieron el contrataque español en 1812 y fue capturada por las tropas realistas de Toribio Montes y Sámano en la batalla de Ibarra de diciembre de ese año.

Inicialmente, la Junta había considerado entre sus proyectos el organizar un ejército de 2.000 hombres para defender la ciudad de Quito. Los revolucionarios solicitaron ayuda a los territorios de Cuenca, Guayaquil y Popayán, pero estos se negaron al enterarse de la campaña que acababa de emprender el virrey del Perú José Fernando de Abascal en contra de la sonada; dejando solos a los quiteños, que contaban con apenas 800 fusiles, y debían enviar 2.000 hombres (solo 200 o 300 armados con fusiles, el resto con lanzas y sables) capitaneados por un inexperto Francisco Javier de Ascázubi, a tomar Pasto y Popayán, pero la mayoría de sus tropas desertaron y Ascázubi sería apresado por los pastusos.

Los quiteños terminaron rodeados por realistas tanto al norte como al sur, y sufrieron serias dificultades para alimentarse, por lo que fueron fácilmente vencidos por un ejército de 5.000 realistas limeños y neogranadinos que avanzaron arrasando todo a su paso, con el apoyo de Pasto, Guayaquil y Cuenca.

Las autoridades realistas cercanas a Quito, desde el primer momento, consideraron que la Junta Soberana era una sublevación independentista y se apresuraron a reprimirla a sangre y fuego. A ningún funcionario español de la época convencieron las declaraciones de fidelidad al rey Fernando VII.

Al mismo tiempo, solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron al virrey del Perú el bloqueo de la costa ecuatoriana para asfixiar a Quito.

Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana.

El 12 de octubre de 1809, Montúfar renunció a la presidencia, que recayó en otro aristócrata, José Guerrero, conde de Selva Florida.

Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809, la Junta no tuvo otra opción que devolver el mando al conde Ruiz de Castilla, para negociar la rendición y que no se tomarían represalias.

En la cercana Ambato, el ejército de Melchor de Aymerich, con 2.200 soldados, se preparaba para entrar en Quito. Pero Ruiz de Castilla le ordenó a Aymerich retornar con su ejército a Cuenca, mientras esperaba la llegada de 700 hombres procedentes de Guayaquil, al mando de Manuel de Arredondo, un oficial español, hijo de uno de los virreyes del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo. En total, los españoles tenían una fuerza militar de 3.500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la Junta, y restableció solemnemente la Real Audiencia de Quito.

Luego persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Con la ciudad ocupada por el ejército realista de Arredondo, Ruiz de Castilla ordenó a la Audiencia el inicio de procesos penales contra todos los patriotas, que fueron detenidos en su mayoría.