¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

A finales de julio de 1816 llegó la circular de Narciso Laprida, presidente del Soberano Congreso de Tucumán, notificando la declaración de la Independencia. Ya era la hora de San Martín y el Ejército de los Andes. Es por ello que el general solicita el relevo de su cargo de gobernador, como premio a sus esfuerzos, para dedicarse a la organización de ese grupo de hombres unidos en armas y bajo el mismo desafío: la libertad de Chile. El Cabildo de Mendoza cedió a San Martín y a su hija, 200 cuadras de terreno en Barriales, mientras fue nombrado su sucesor al frente del gobierno de Cuyo, el general Toribio de Luzuriaga, un eficaz colaborador de la empresa sanmartiniana, quien asumió el cargo el 24 de setiembre de 1816. Hacia fines de 1820, con el desmembramiento de Cuyo y la proclamación de San Juan y San Luis como provincias independientes, Luzuriaga resolvió poner fin a su gobierno.

El 1 de agosto de 1816, el primer director supremo del nuevo estado independiente surgido el 9 de julio, Juan Martín de Pueyrredón, decretó que el nombre de la fuerza fuera «Ejército de los Andes», designando oficialmente a San Martín como su general en jefe.

Para la campaña a Chile cabe resaltar las siguientes actividades:

- Organizar e instruir sus tropas para la operación: marchas por terrenos difíciles, preparación para el combate, organización logística.

- Reconocimientos geográficos para obtener información de detalle sobre la Cordillera de los Andes para poder determinar las capacidades de emboques y desemboques de los pasos.

- Generar lo que se denominó Guerra de Zapa a través de agentes en Chile que le mantenían informado sobre las capacidades e intenciones de los realistas.

- Instalar una incertidumbre estratégica en la conducción realista al realizar una guerra de desinformación desde su campamento en Mendoza y en el territorio chileno.

Organización del Ejército de los Andes

El Ejército de los Andes se conformó con aproximadamente 3.800 soldados de diversas nacionalidades (chilenos, argentinos, negros, indios), 1.200 milicianos como tropas auxiliares (para conducción de víveres y municiones), 120 barreteros y 22 piezas de artillería. Para el cruce utilizaron 1.600 caballos de guerra y 10.000 mulas, por lo que todo el personal realizaría el cruce montado. Llevaron 16 piezas, 2.000 disparos de cañón, 1.129 sables y 5.000 fusiles con bayoneta. Se articuló en ejército en:

- Cuartel General al mando del brigadier Bernardo O’Higgins (6 jefes, 5 oficiales).

- Estado Mayor al mando del brigadier Miguel Estanislao Soler (8 jefes, 7 oficiales, 15 empleados)

- BA-III de la Patria al mando del sargento mayor Pedro Regalado de la Plaza (16 oficiales, 241 de tropa) con 16 piezas de artillería (10×6, 4×4 de montaña, 2 obuses).

- BIL-I de cazadores de los Andes al mando del Tcol Rudecindo Alvarado con 258 efectivos (2 jefes, 32 oficiales, 560 de tropa).

- BI-VII al mando del Tcol Pedro Conde con 594 efectivos (2 jefes, 31 oficiales y 769 de tropa).

- BI-VIII al mando del Tcol Ambrosio Crámer con 814 efectivos (2 jefes, 29 oficiales y 783 de tropa)

- BI-XI al mando del coronel Juan Gregorio de las Heras con 718 efectivos (3 jefes, 32 oficiales 683 de tropa).

- RC de granaderos al mando del coronel José Matías Zapiola con 801 efectivos (4 jefes, 55 oficiales y 742 de tropa). En 4 escuadrones mandados por los comandantes José Melián, Mariano Necochea y Manuel Medina, y el sargento mayor Nicasio Ramayo.

- Cuerpo auxiliar: milicianos (1.200 hombres), barreneros de minas (120 hombres), baqueanos (25 hombres) y sanidad (47 hombres).

Cada batallón estaba organizado con 4 Cías de infantería armadas con mosquetes de chispa, 1 Cía de cazadores y 1 Cía de granaderos armados con fusiles rayados. Cada escuadrón estaba organizado en 2 Cías; su armamento era la carabina o tercerola, el sable y la lanza.

El número de negros en el ejército de San Martín era muy elevado, y fueron destinados a la infantería; de hecho, alcanzarían ⅔ de su número, siendo utilizados como carne de cañón; de los 2.500 que iniciaron el cruce, solamente regresaron 143.

En cuanto a la alimentación, la base era el valdiviano (un plato sobre la base de carne seca llamado charqui machacado, grasa, rodajas de cebolla cruda y agua hirviendo). Las columnas que llevaban los víveres iban a retaguardia. Transportaron más de 4 toneladas de charqui, galletas de maíz, cargas de vino, aguardiente para disminuir el frío nocturno, ajo y cebolla (para combatir el soroche o apunamiento), 600 reses para la provisión de carne fresca, quesos y ron.

Ropa de abrigo; además de los uniformes, llevaron ponchos de San Luis y mantas de franela. El frío era tan intenso que los animales también fueron abrigados. Se los cubrió con mantas.

Estudio de los pasos andinos

Cuando el Congreso de Tucumán declaró la independencia, a San Martín se le presentó una magnífica oportunidad: con consentimiento del gobierno, envió a Chile al sargento mayor ingeniero José Antonio Alvarez Condarco con la misión aparente de entregar a Marcó del Pont el acta de la independencia. El motivo real era conocer los pasos de la Cordillera que conducían a Chile y si estaban defendidos.

El emisario fue por el Paso de los Patos, que era el más largo; llevaba una carta de recomendación obtenida de un realista confinado en Cuyo, y merced a ella salvó la vida, pero el acta fue quemada públicamente. Condarco fue obligado a regresar de inmediato por el paso de Uspallata (finales de 1816). Como era un hombre de extraordinaria memoria, cuando llegó a Mendoza pudo hacer un plano de los dos caminos.

Además, se utilizaron tropas de caballería para reconocer los muchos pasos de los Andes. Se reunieron así datos topográficos e información sobre las posiciones avanzadas del enemigo.

Un problema serio era la falta de cartografía, mapas o esquicios de la zona. Los datos recogidos sirvieron para construir con anticipación tan vital instrumento de orientación. Los datos obtenidos permitieron seleccionar y prever dónde estaban los mejores lugares aptos para establecer los altos de jornada cerca de aguas y pastizales (escasos en la cordillera).

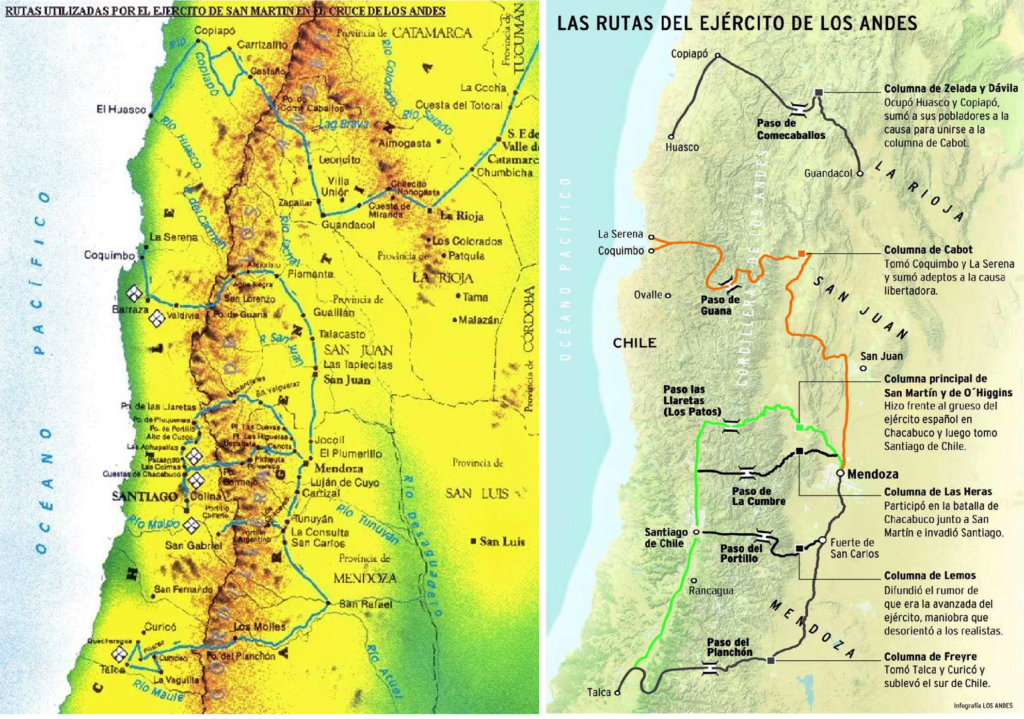

Los pasos andinos reconocidos fueron los siguientes:

- Paso de Comecaballos (4.100 m) desde La Rioja a Copiapó (550 km), y Huasco (750 km).

- Paso de Guana o Pismata (4.200 m) desde San Juan a Coquimbo (705 km).

- Paso de los Patos o de las Llaretas (4.476 m) que obligaba a dar una gran vuelta desde Mendoza a Santiago (525 km), pero por sus características, facilitaba una marcha militar con todos los bagajes de la época.

- Paso de Uspallata (3.400 m), (cuyo nombre se debe a una antigua posada), de la Cumbre o Bermejo, como eran una de las vías de comunicaciones más activas para el comercio entre Mendoza y Santiago (315 km).

- Paso del Portillo (4.035 m), desde el fuerte de San Carlos a Santiago (365 km), situado al sur, que también era uno de los más usados para el comercio.

- Paso del Planchón o de Vergara (3.300 m) desde San Rafael a Telca (500 km).

Para recorrer los caminos y los pasos, se contrataron a baqueanos o baquianos (guías conocedores de la zona).

La Guerra de Zapa

Comenzó haciendo circular el rumor de que el gobierno de Mendoza maltrataba a los chilenos y que estos preferían volver con los españoles. Las gacetas de Santiago pronto recogieron estos rumores; luego San Martín envió un grupo de chilenos de toda confianza para simular ser arrepentidos e integrarse en la sociedad realista.

A través de los supuestos arrepentidos en Chile, los dedicó a obtener información sobre las tropas españolas y para inclinar a la población contra las autoridades realistas y desprestigiar al mando enemigo.

Para impedir el espionaje y la acción psicológica del enemigo, censó a los europeos y americanos desafectos a la causa de la independencia y los controló estrechamente, llegando a la censura de su correspondencia. También vigiló a los clérigos que simpatizaban con los realistas y los privó de ejercer su ministerio, haciendo colocar en su lugar a sacerdotes independentistas.

Guerra de desinformación

Para desconcertar al enemigo, propalaba información falsa que indicaba que se lanzaría una invasión americana de Chile a través de los pasos meridionales. Estas informaciones, para que fueran creíbles, eran facilitadas en su obtención para las redes españolas, permitiéndose que los mensajes (documentos) fueran interceptados.

Para añadirle credibilidad al ardid, el general invitó a una conferencia en el fuerte de San Carlos a los indios pehuenches, cuyo territorio controlaba los pasos meridionales.

Después de días de intercambio de regalos, les pidió a los jefes tribales que permitieran a su ejército atravesar por sus territorios. San Martín no estaba en modo alguno interesado en lograr acceso por ese territorio, pero sí esperaba que los indios revelaran esos planes a los españoles.

Intendencia

En el Ejército de los Andes se organizó el primer servicio de Intendencia que funcionó en el Ejército Argentino con criterio moderno y en forma eficiente. Ello le permitió eliminar la costumbre de que las mujeres siguieran al ejército. En agosto de 1816 fueron designados el comisario de guerra Juan Gregorio Lemos y sus colaboradores.

Se previó el abastecimiento de víveres para 5.300 hombres; para ello se reunieron 600 reses en pie, 3.500 arrobas, es decir, 35.000 kilos, de charqui, galleta, harina de maíz, queso y hasta vino; también aguardiente para combatir el frío y ajo y cebolla para el apunamiento. Con el charqui y agua caliente las tropas preparaban el guiso valdiviano, una ración de combate. También se previó forraje para 1.600 caballos y 9.200 mulas.

Se organizaron servicios de retaguardia para el abastecimiento de víveres y forraje y reposición de ganado. Las columnas de víveres marcharían a retaguardia de cada una de las columnas del ejército. Se instalaron depósitos adelantados con 20 días de víveres y forrajes; también hubo depósitos menores en Leiva y Los Patos. En previsión de una batalla desfavorable en territorio chileno, se dispusieron otros depósitos en la ruta más corta, la de Uspallata, para el caso de una retirada.

Un emigrado chileno transformó un molino de batán en el que se procesaban las bayetas de lana procedentes de San Luis, que eran teñidas de azul en Mendoza. Con esas telas, todos los sastres y muchas mujeres de la capital de la provincia trabajaban en la confección del vestuario que se proveyó al ejército. También se recolectaron donativos de frazadas, ponchos y mantas viejas.