¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

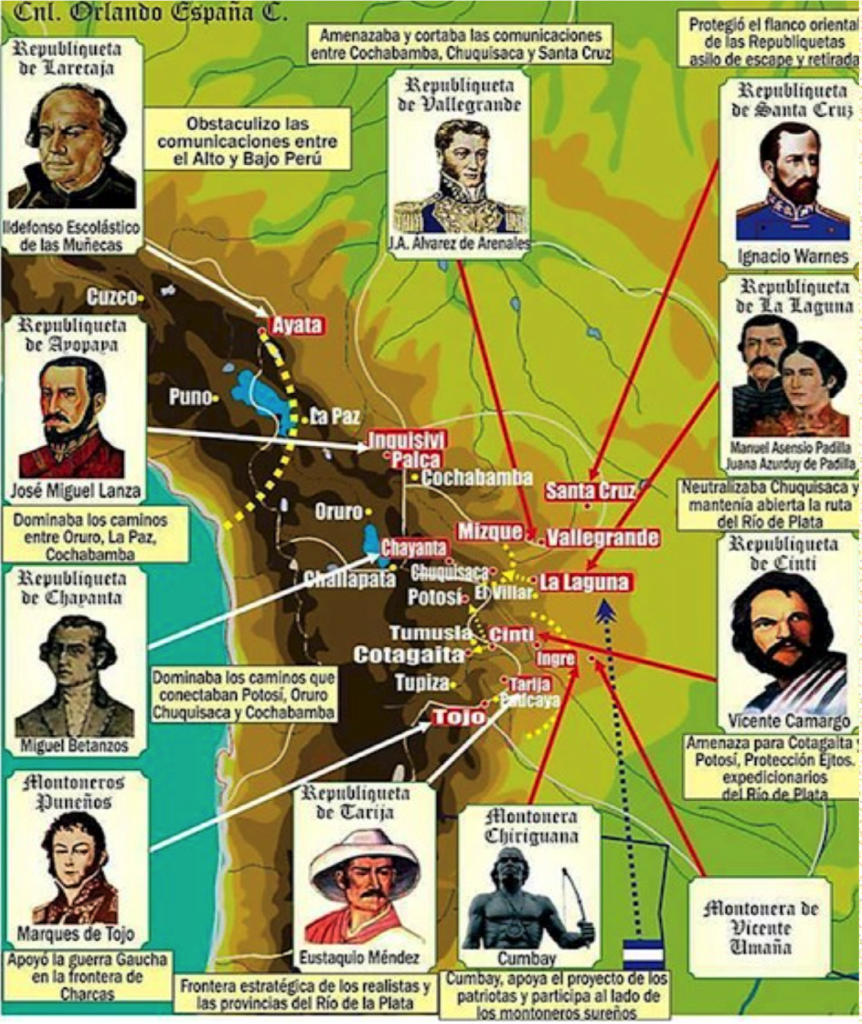

Las republiquetas

Se denomina republiqueta a los grupos de rebeldes, también llamados guerrilleros o montoneros, organizados entre 1811 y 1825 en el territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Charcas (Alto Perú, actual Bolivia). La mayoría de los guerrilleros eran independentistas, pero también los hubo realistas como la Republiqueta de Iquicha, que se mantuvo leal al virreinato del Perú y al rey de España.

Normalmente, el grupo guerrillero controlaba un territorio precariamente organizado y con un grado vago de institucionalidad. Las ciudades mayores fueron ocupadas solo por breves períodos y, eventualmente, casi todos estos movimientos guerrilleros o montoneros fueron derrotados por fuerzas realistas antes de la llegada de Sucre al territorio altoperuano. Según oficiales realistas, guerrillas como las de Padilla, Camargo, Warnes y el marqués de Tojo eran capaces de reunir más de 1.000 efectivos en los encuentros definitivos, pero no mencionan mucho los refuerzos indígenas. Los insurgentes usaban el término “sarracenos” para llamar a los realistas y justificar su expulsión usando la mística de la Reconquista, el recuperar el territorio perdido que se considera propio.

Las principales republiquetas fueron:

Republiqueta de Ayopaya

Esta fue la más exitosa, ocupando La Paz justo antes de la llegada de Sucre. En esos momentos estaba dirigida por José Miguel Lanza. Abarcaba las zonas rurales entre La Paz, Oruro y Cochabamba. En 1817 dominaba un territorio de 1.400 km², organizándolo como una república. Sumaban 30 oficiales, 600 soldados, 217 fusiles, 18.000 cartuchos, 180 caballos y una pieza de artillería. En 1825, cuando la guerra se acercaba a su fin, se estima que la “División de los Aguerridos”, nombre que tomaba la guerrilla, contaba con un máximo de 500 combatientes regulares, aunque probablemente no fuera más de 20 o 200 involucrados en cada operación; pero siempre acompañados por masas de hasta 2.000 indios.

Republiqueta de La Laguna

Luchó entre 1809 y 1817, comandada por Manuel Ascensio Padilla y su esposa Juana Azurduy de Padilla en el norte del departamento de Chuquisaca, centrada en el pueblo de La Laguna. Tras la muerte de Padilla el 13 de septiembre de 1816, se desarma en varias partidas guerrilleras lideradas por Jacinto Cueto, Esteban Fernández, Agustín Ravelo y el teniente coronel José Antonio Asebey.

La republiqueta de Padilla contaba con 200 fusileros y 4.000 indios, aunque en 1813 reunió junto a Umaña y Cumbay para reforzar a Belgrano más de 10.000 rebeldes e indios con hondas y macanas, quien avanzó al Alto Perú después de su victoria en la batalla de Salta. Esa horda incluía 2.000 indios de Báltasar Cárdenas desde Chayanta, 1.200 del coronel Cornelio Zelaya desde Cochabamba y seguidores de Esteban Arze para concentrarse en Potosí. Padilla había sometido a las guerrillas más pequeñas e instalado su base en La Laguna, llegando a tener casi 6.000 efectivos en 1816.

Republiqueta de Larecaja

Al mando del sacerdote católico Ildefonso Escolástico de las Muñecas, en las playas del lago Titicaca con sede en la villa de Ayata, partido de Larecaja. Desapareció tras la derrota en el combate de Choquellusca el 18 de octubre de 1816, tras el cual De las Muñecas fue ejecutado.

Su “Batallón Sagrado” incluía 200 regulares, 2 cañones y 3.000 indios liberados del tributo a mediados de 1815. La mayoría de los indios estaban armados con macanas.

Republiqueta de Santa Cruz

Mandada por el general Ignacio Warnes, designado gobernador de esa ciudad por Manuel Belgrano, era la de mayor tamaño. Comenzó su actuar en 1813; tras la batalla de El Pari en 1816, murió Warnes y quedó al mando de José Manuel Mercado hasta la liberación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 1825.

La republiqueta incluía alrededor de 1.000 soldados regulares y 2.000 indios chiquitanos armados con arcos y flechas en octubre de 1815.

Republiqueta de Vallegrande

Mandada por Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien era el jefe principal de todas las republiquetas, en Mizque y Vallegrande, actuaba en la ruta Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz de la Sierra. Los guerrilleros se retiraron a Jujuy a fines de 1816.

A finales de 1814 reunía 1.000 fusileros, incluyendo dispersos de Ayohúma, 3.000 indios con lanzas, palos, hondas y flechas y 13 cañones, para enfrentar a 4.050 realistas que traía el victorioso Joaquín de la Pezuela, incluyendo prisioneros independentistas de Ayohúma reclutados forzosamente.

Republiqueta de Tarija

Mandada por Eustaquio Méndez, Francisco Pérez de Uriondo y José María Avilés, entre los ríos Grande y Pilcomayo en Tarija, actuaba sobre la ruta que unía Chuquisaca y Salta. En su esplendor máximo, llegaron a sumar más de un millar de guerrilleros

Republiqueta de Cinti

Al mando de José Vicente Camargo, con sede en Cinti, amenazaba la fortaleza de Cotagaita que protegía una de las rutas de acceso de las expediciones auxiliares argentinas. Para enfrentar a Pezuela junto a 2.000 indios con palos y hondas. El 3 de abril de 1816 Camargo fue derrotado y ejecutado en Arpaya, poniendo fin a la republiqueta.

Republiqueta de Porco y Chayanta

Dirigida por Miguel Betanzos y por José Ignacio de Zárate, cortaba las comunicaciones entre Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba; emergía con intermitencias, ya que se hallaba cercada por los realistas. El 13 de julio de 1814 mataron en Puna al subdelegado Hermenejildo Zermeño y dos días después mataron a un capitán y 25 soldados en Ticoya, cuando estos conducían municiones a Chuquisaca. Se alzaron en 1813, pero dos años después Betanzos fue muerto en combate. El 26 de abril de 1815, Betanzos y Zárate tomaron Potosí con 3.000 a 4.000 indios, cometiendo muchos abusos y permitiéndole a José Rondeau entrar en ella en mayo.

Otros grupos guerrilleros

En la zona de Azero, un grupo guerrillero era liderado por Vicente Umaña. En la zona de San Juan de Piraí, el cacique guaraní Pedro Cumbay dominaba las selvas de Santa Cruz y gran parte del este de Chuquisaca. Consiguió levantar en armas a más de 2.000 chiriguanos que unieron en Potosí al ejército de Belgrano en febrero de 1812. Cumbay también ejercía una gran influencia sobre los matacos, que se sumaron en gran número a su guerrilla. Durante el período colonial, los españoles fracasaron en conquistar a los matacos (etnia indígena del Chaco Central), produciéndose esporádicas guerras fronterizas. Muchos indios acabaron como mano de obra casi esclava en las estancias de Jujuy y Salta, lo que explica su apoyo generalizado a Belgrano y Güemes y su posterior resistencia a ser sometidos por el nuevo Estado argentino y quedar como mano de obra barata de las plantaciones azucareras. Usaban flechas y lanzas.

Operaciones del Ejército Libertador

Tras la batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), solamente quedaban las fuerzas de El Callao del brigadier Rodil y las fuerzas leales del general Ordañeta en el Alto Perú.

El 30 de diciembre, Sucre entró triunfante en Cuzco, donde recibió el estandarte de Pizarro y el manto real que en tiempos de los incas llevaban exclusivamente los fundadores de la dinastía.

El gran mariscal Sucre fue el encargado de acabar con Olañeta y dar un término definitivo a quince años de guerra incesante. El general realista estaba atrincherado detrás del río Desaguadero, frontera tradicional entre el Alto y el Bajo Perú, y tenía 5.000 efectivos guarneciendo el territorio entre La Paz y Tupiza, manteniendo también el paso hacia Tarapacá, litoral bajo su control desde donde esperaba refuerzos de España y la Santa Alianza.

Sucre, considerando la resistencia de su enemigo una inútil pérdida de vidas, mandó mensajeros ofreciéndole a él y sus oficiales «integrarse al ejército libertador». En los mensajes, Bolívar y Sucre decían que, como las fuerzas de Olañeta habían contribuido en la derrota de La Serna debían ser consideradas «como hermanas y libertadoras del Perú». La negativa de Olañeta de aceptar la paz terminó llevando a Sucre a lanzar su ofensiva final, apoyado por el guerrillero José Miguel Lanza.

El 29 de enero de 1825, el general José Miguel Lanza, proveniente de las zonas rurales cercanas a la republiqueta de Ayopaya, tomó la ciudad de La Paz y declaró la independencia de las Provincias del Alto Perú, siendo nombrado su primer presidente.

El 14 de febrero de 1825 se proclamó la independencia de Santa Cruz cuando José Manuel Mercado, alias El Colorao, tomó la plaza cruceña y declaró la independencia, siendo aclamado por la población.

En la tercera semana de enero, el ejército vencedor en Ayacucho continuó de Cuzco hacia Puno, llevando siempre como vanguardia a la División Peruana, confiada en esta ocasión al coronel O’Connor, menos el BI-III del Perú, que se quedó de guarnición en el Cuzco.

El 6 de febrero, el mariscal Sucre, a la cabeza del Ejército Libertador, cruzó el río Desaguadero.

Sucre avanzó sobre el Alto Perú con el Ejército Libertador. La División de Colombia (Córdova) había quedado acantonada en La Paz, mientras que la División del Perú se internó hasta Oruro y Potosí, donde recibió la noticia de la muerte de Olañeta el 2 de abril de 1825 en el combate de Tumusla.

El general Sucre entró en territorio alto peruano el 6 de agosto de 1825. Su papel se limitó a dar visos de legalidad a un proceso que los mismos independentistas ya habían puesto en marcha.

Pero el destino de la nueva república estaba sujeto a tres posibilidades:

- Proseguir la unidad con Buenos Aires, incorporándose a las Provincias Unidas.

- Mantener la adhesión al Perú reconociendo las medidas de incorporación dictadas por el virrey Abascal como resultado de la revolución del 25 de mayo de 1809 en Sucre (Capital de Bolivia).

- Sostener con decisión la independencia absoluta del Alto Perú, no solo con relación a España, sino también con referencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata y al Perú, recién secesionado.

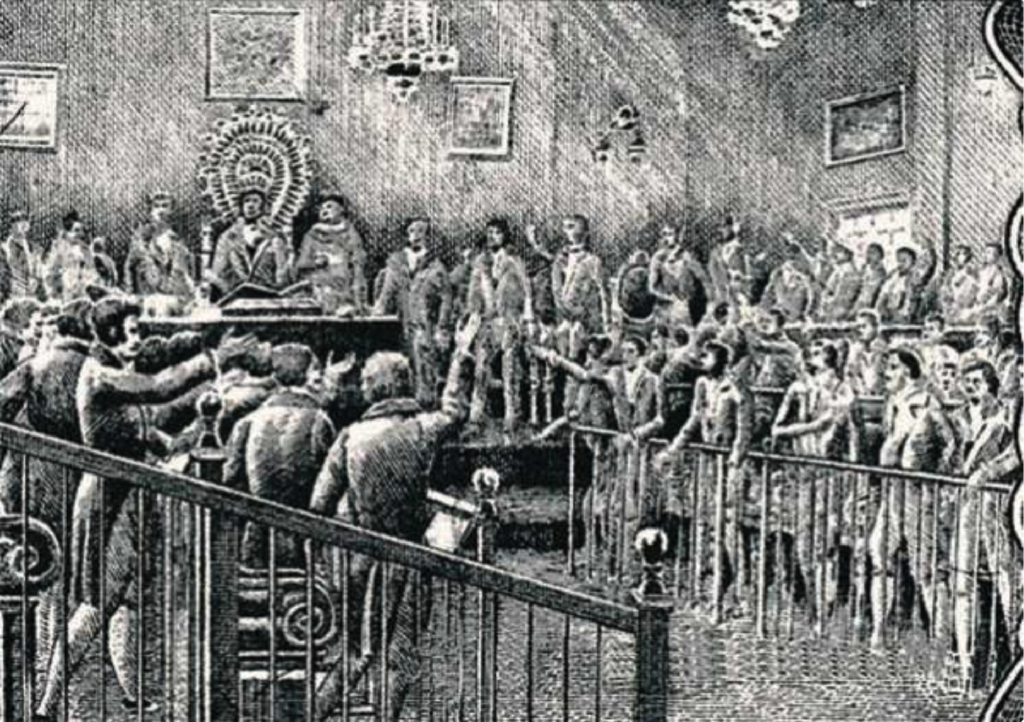

El mariscal Sucre le pareció viable la conformación de una asamblea para deliberar y resolver el destino de la región. El Decreto de 9 de febrero de 1825 convocó a la instalación de una reunión de representantes de las provincias altoperuanas. La cita fue fijada para abril, en Oruro, pero debido a que todavía estaba pendiente la elección de diputados en La Plata y Potosí, se pospuso para el 25 de mayo; sin embargo, la asamblea deliberante finalmente se instaló el 10 de julio de 1825, en Chuquisaca.

El escenario para las sesiones de los representantes de Chuquisaca (7 diputados), La Paz (12), Santa Cruz (2), Potosí (14) y Cochabamba (13), aunque no todos estuvieron presentes desde el inicio. Se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad San Francisco Javier, fundada por los jesuitas en 1624, y que actualmente lleva el nombre de Salón de la Independencia en la Casa de la Libertad, precisamente por haber sido el lugar donde nació el país.

Hay que señalar que al inicio, los diputados se sentían atados para tomar decisiones, ya que Simón Bolívar había emitido la Ley de Arequipa, de 16 de mayo de 1825, en la que se disponía que la creación de un nuevo estado debía supeditarse a la buena voluntad del Congreso peruano. Es así que el debate independentista era bastante provocativo y sonaba desafiante a la idea de Bolívar, que no esperaba que las provincias se fraccionaran así. Sin embargo, con el tiempo, cada vez más diputados optarían por adherirse a la posición de crear un nuevo estado.

Para la sesión del 21 de julio, nuevamente Serrano y Olañeta intervinieron a favor de la idea de conformar un país independiente; para el 23, la causa ganaba simpatizantes y fue así que el 28 de julio finalmente se nombró una comisión para la redacción del proyecto definitivo a favor de la independencia.

En la víspera de la fecha en la que se daría nacimiento a Bolivia, el 5 de agosto, los representantes tuvieron una sesión secreta en la que, además de aprobar la propuesta de enviar una delegación de asambleístas ante Bolívar, discutieron cuatro proyectos de ley para: homenajear al Libertador nombrándolo “buen padre y la más firme esperanza del nuevo estado que forman las provincias del Alto Perú Unidas”, usar su nombre como apelativo de la naciente república, nombrar como Sucre a su capital y otras para definir el escudo, moneda y bandera.

El 6 de agosto de 1825, se celebraba el primer aniversario de la batalla de Junín; los delegados de las provincias altoperuanas se reunieron para proclamar el nacimiento de la nueva República. Al término de la lectura del texto de la Declaración de la Independencia, firmaron el documento los 48 delegados presentes en la Asamblea.

Mediante un decreto se determinó que el nuevo estado llevaría el nombre de Bolívar, en homenaje a este personaje, quien a la vez fue designado «Padre de la República y Jefe Supremo del Estado». Bolívar agradeció estos honores, pero declinó la aceptación de la Presidencia de la República, para cuyo cargo designó al general Antonio José de Sucre.

Pasado un tiempo, se volvió a debatir el nombre de la joven nación, y un diputado potosino llamado Manuel Martín Cruz, dijo que, al igual que «de Rómulo viene Roma, de Bolívar vendrá Bolivia».

Bolívar deseaba que Bolivia formara parte de otra nación, preferentemente Perú, pero lo que le convenció profundamente fue la actitud de las masas populares. El 18 de agosto, a su llegada a La Paz, hubo una manifestación de regocijo popular. La misma escena se repitió cuando el Libertador llegó a Oruro, después a Potosí y finalmente a Chuquisaca. Esta expresión tan ferviente de la población conmovió a Bolívar, quien llamó su «hija predilecta» a la nueva Nación.

Es significativa la obra cumplida por el mariscal Sucre en Bolivia, especialmente en la organización de la Hacienda Pública y de la administración general. Se empeñó en promover la libertad de los esclavos y el reparto de tierras a los indios, y sobre todo en beneficio de la educación y la cultura. Ante el Congreso fue categórico al declarar que: «Persuadido de que un pueblo no puede ser libre, si la sociedad que lo compone no conoce sus deberes y sus derechos, he consagrado un cuidado especial a la educación pública».

En el transcurso de las 13 semanas que van del 3 de febrero al 5 de mayo de 1826, Sucre dio a Bolivia 13 decretos referentes a la creación de colegios de ciencias y artes, más institutos para huérfanos y huérfanas en todos los departamentos, y a establecer escuelas primarias en todos los cantones de la República. La historia recoge la cuenta de su orgullo: «La educación pública es lo que ha hecho más progresos. Los colegios quedan establecidos y marchan bien en todas las capitales de los departamentos, donde también se han abierto escuelas de enseñanza mutua que adelantan rápidamente…Para la enseñanza, el gobierno ha dado un plan de estudios análogo a la ilustración del siglo».

En cambio, no hay acuerdo entre Sucre como gobernante y Simón Rodríguez como educador, lo cual no permitió el desarrollo de los proyectos del segundo en Bolivia. En su gestión política volvió a hacer gala repetidas veces de aquella su característica ecuanimidad y de su recto sentido de justicia, los mismos que habían animado su disposición, en La Paz, 1825, para «…que se publique un bando en todos los departamentos invitando a los ciudadanos para que aquellos que crean no les he administrado justicia o tengan alguna otra queja contra mí como funcionario público, la eleven a S.E. el Libertador en términos legales, en el concepto de que a más de que S.E. les hará la justicia que les corresponda, les ofrezco no tener jamás el menor resentimiento por ello ni reclamo alguno, y sí una satisfacción viendo empiezan a disfrutar de la libertad por que tantos sacrificios han hecho, y que son ciudadanos dignos de vivir bajo de leyes cuyo cumplimiento saben exigir de los magistrados…».

Los sucesos de anarquía militar y política que agitaban a la nueva y confundida nación tuvieron su clímax en el motín de Chuquisaca, donde Sucre resulta herido en el brazo derecho el 18 de abril de 1828. El 20 de abril, envió poder para contraer matrimonio en Quito con Mariana Carcelén y Larrea, marquesa de Solanda. En agosto emprendió marcha hacia su hogar, y al llegar se estableció en Quito.