¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Antecedentes

Mientras Brasil prosperaba, su antigua metrópoli vivía una crisis sin precedentes. Los 13 años que Juan VI permaneció en Río de Janeiro fueron de grandes sufrimientos para el pueblo portugués. Entre 1807 y 1814 Portugal perdió medio millón de habitantes. Un sexto de la población pereció de hambre o en los campos de batalla o simplemente huyó del país. Nunca, en toda su historia, el país había perdido un número tan grande de habitantes en tan poco tiempo. La apertura de los puertos de la antigua colonia, en 1808, y el tratado especial de comercio con los ingleses, en 1810, habían sido golpes durísimos para los comerciantes portugueses, que hasta entonces intermediaban en todos los trueques de Brasil con la metrópoli y el resto del mundo.

Perjudicado por la competencia británica, el comercio de Portugal con Brasil se desplomó. Las exportaciones a la colonia, que eran de 94 millones de cruzados entre 1796 y 1807, cayeron a apenas 2 millones de cruzados en los diez años siguientes. En el sentido contrario, las exportaciones de Brasil a Portugal se redujeron de 353 millones de cruzados a la mitad, 189 millones. En 1810, un total de 1.214 navíos portugueses entraron en el puerto de Río de Janeiro. Diez años más tarde, en 1820, no pasaron de 212, siendo que, de ellos, solamente 57 venían de Lisboa.

En Portugal, se alimentaba la esperanza de que, terminada la guerra contra Napoleón, el tratado con Inglaterra sería revocado y la corte volvería a Lisboa. No aconteció ni lo uno ni lo otro. El tratado continuaría en vigor aún por mucho tiempo. Y Juan VI simplemente no quería volver.

La conspiración de Lisboa en 1817

Una vez liberado Portugal de la ocupación de las tropas francesas, y tras la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en 1815. Se produjo un profundo clima de descontento originado por la ausencia del rey, la subordinación política y económica de Inglaterra, junto con el malestar en el seno del ejército portugués porque el mando del mismo estaba ocupado por la oficialidad británica.

Ese mismo año, se formó en Lisboa el “Consejo Supremo Regenerador de Portugal y el Algarve”, integrado por oficiales del Ejército y masones, con el objetivo de expulsar a los británicos del control militar de Portugal, promoviendo la “salvación de la independencia” de la patria.

Este movimiento, liderado por el general Gomes Freire de Andrade, durante su breve período de existencia, se esforzó en planificar la introducción del liberalismo en Portugal, aunque no pudo lograr sus propósitos finales.

Denunciada en mayo de 1817, su represión condujo a la detención de numerosos sospechosos. Entre ellos, el general Gomes Freire de Andrade, gran maestre del Grande Oriente Lusitano (1815-17), acusado de liderar la conspiración contra la monarquía de Juan VI de Portugal, en Portugal continental representado por la Regencia, entonces bajo el gobierno militar británico de William Carr Beresford.

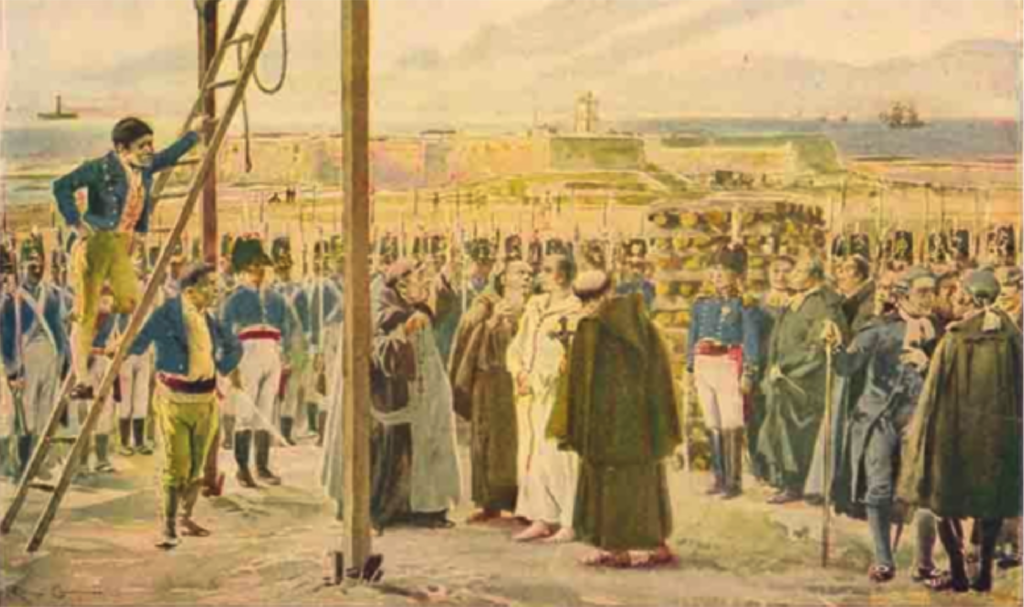

En octubre de 1817, el tribunal los declaró culpables de traición y condenó a 12 acusados a morir en la horca. Las ejecuciones de José Ribeiro Pinto, el mayor José da Fonseca Neves y Maximiano Dias Ribeiro (todos masones); José Joaquín Pinto da Silva, el mayor José Campello de Miranda, el coronel Manuel Monteiro de Carvalho, Henrique José García de Moraes, António Cabral Calheiros Furtado de Lemos, Manuel Ignacio de Figueiredo y Pedro Ricardo de Figueiró (posiblemente masones); tuvo lugar el 18 de octubre, en el Campo de Santana (actual Campo de los Mártires de la Patria). El general Gomes Freire de Andrade fue ejecutado en la misma fecha, en el fuerte San Julian de Barra. Freire era masón, formando parte de la logia militar portuguesa Chevaliers de la Croix (Caballeros de la Cruz) de la legión portuguesa.

Este procedimiento de la Regencia y del general Beresford, comandante en jefe británico del ejército portugués y regente de facto del reino de Portugal, provocó protestas e intensificó la irritación antibritánica entre los liberales.

Después del juicio y ejecución de los acusados, el general Beresford viajó a Brasil para pedir al soberano más recursos y poderes para reprimir el “jacobinismo”. En su ausencia estallaría la Revolución de Oporto (24 de agosto de 1820), de modo que, a su regreso de Brasil ese año, donde había obtenido los poderes solicitados al soberano, se le impidió desembarcar en Lisboa.

El Senedrín

Mientras tanto, en Oporto, el juez de Apelación, Manuel Fernandes Tomás, fundó el llamado Senedrín (O Sinédrio). Formado por masones, tenía como objetivo provocar la revuelta y el apoyo al ejército portugués.

El Sanedrín era una asociación secreta creada con el objetivo de preparar una revolución. Aparte del juez Fernandes Tomás, lo componían José Ferreira Borges, José da Silva Carvalho y Juán Ferreira Viana; fue constituido en Oporto el 22 de enero de 1818. Su nombre deriva de una organización del mismo nombre: el Tribunal Supremo Judío. Aunque no era una organización masónica, varios de sus miembros eran masones.

La creación del Sanedrín es uno de los signos que precedieron a la implantación del liberalismo en Portugal, y fue impulsado por la rebelión de Riego en España y el restablecimiento de la Constitución el 9 de marzo de 1820. A partir de ese momento, el país vecino pasó a ser un potente propagador de las ideas del liberalismo en los círculos liberales que en Portugal empezaban a ganar cierta visibilidad.

Tras la revolución liberal, ocurrida en la ciudad de Oporto el 24 de agosto de 1820, la asociación se extinguió, participando algunos de sus miembros en la Junta Provisional del Supremo Gobierno del Reino, que inició el período de liberalismo en Portugal.

La encuesta en Oporto

El movimiento articulado en Oporto por el Sanedrín estalló el 24 de agosto de 1820. A primera hora de la mañana, grupos de soldados se dirigieron al campo de Santo Ovídio (actualmente plaza de la República), donde formaron un desfile, escucharon misa y una salva de artillería anunció públicamente el levantamiento. A las ocho de la mañana, los revolucionarios se reunieron en las instalaciones del Ayuntamiento, donde constituyeron la “Junta Provisional del Supremo Gobierno del Reino”, integrada por 18 miembros.

Manuel Fernandes Tomás fue el redactor del “Manifiesto a los portugueses”, en el que se daban a conocer a la nación los objetivos del movimiento.

El movimiento contó con el apoyo de casi todas las clases sociales: el Clero, la Nobleza, el Ejército portugués y la población en general. Entre sus exigencias exigía convocar Cortes para redactar una constitución para el país, defendiendo la autoridad real y los derechos de los portugueses. Además, pretendía:

- El regreso inmediato de la Corte a Portugal, visto como una forma de restaurar la dignidad de la antigua metrópolis, trasladada a Brasil.

- El restablecimiento de la exclusividad comercial con Brasil (restablecimiento del Pacto Colonial).

El movimiento en Lisboa

La revolución se extendió rápidamente, sin resistencia, a otros centros urbanos del país, consolidándose con la adhesión de Lisboa.

Allí, el 15 de septiembre de 1820, un movimiento de oficiales subalternos, impulsado por el teniente Aurélio José de Moraes, con el apoyo de la burguesía y del pueblo popular, depuso a los regentes y estableció un gobierno interino.

Finalmente, el 28 de septiembre, ambos gobiernos, en Oporto y Lisboa, se unieron en una única “Junta Provisional del Supremo Gobierno del Reino”, con la responsabilidad de hacerse con la Regencia y organizar las elecciones a las Cortes Constituyentes.

Consecuencias

Las Cortes Generales Extraordinarias y Constituyentes se pusieron en marcha el primero de enero de 1821, con el fin de elaborar un texto constitucional. Se abolieron la censura y la Inquisición, además de aprobarse una amnistía. Mientras se redactaba la Carta Magna, entró en vigor una Constitución provisional, que seguía el modelo español, pero resultaba bastante innovadora para la época.

Ese mismo año, en 1821, la Corte regresó a Portugal, a excepción de Pedro de Alcántara, que permaneció en Brasil como príncipe regente.

A partir de entonces, en Brasil se opondrán dos proyectos: el de una monarquía única, que buscaba la subordinación directa de las provincias brasileñas a Lisboa, y el de una monarquía dual, que defendía la existencia de un imperio indisoluble, pero con dos reinos. El primer proyecto fue apoyado por los revolucionarios de Oporto, el segundo por la monarquía de Bragança.