¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Efectivos de las fuerzas de Fernando VII

Tras la Guerra de la Independencia contra Napoleón, las fuerzas armadas españolas se encontraban en un panorama desolador. En 1814 se encontraban al borde del colapso con unos efectivos totalmente desproporcionados para el erario que estaba agotado.

Para intentar introducir un poco de orden en tan calamitosa situación, las autoridades emprendieron un programa de reajuste radical de plantillas, hasta el extremo de que, en el mismo año que finalizó la guerra, se licenciaron más de 1.600 mandos y unos 40.000 de tropa solo en infantería.

A pesar de la reducción, seguía habiendo demasiado personal; solo un porcentaje mínimo de las unidades estaban al corriente de sus sueldos, miles de hombres carecían incluso de uniformes completos y gran parte del material estaba inservible.

La cúspide de la jerarquía militar fernandina estaba formada por el Consejo Supremo de la Guerra, presidido por el Rey, y que se dividía en las Salas de Gobierno y Justicia. En marzo de 1829, se restableció la Junta Suprema de Caballería, con iguales preeminencias que el Consejo de la Guerra, y bajo la presidencia del infante don Carlos. La dirección efectiva del ejército correspondía al secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra, que contaba como auxiliares, en los últimos años del reinado, con los inspectores de infantería, caballería, artillería, ingenieros, milicias provinciales, carabineros de costas y fronteras y voluntarios realistas. Las tropas de cada capitanía se encontraban a las órdenes del capitán general, asistido por los gobernadores militares al frente de cada una de las provincias que la componían. Por debajo de estos se encontraban los gobernadores de plazas, comandantes de armas, etc.

De los ministros que se suceden al frente del Despacho de la Guerra durante la última década de Fernando VII, sin duda el más importante es el marqués de Zambrano, cuyas reformas militares expresan el deseo de conseguir un ejército profesionalizado y ajeno a las pasiones políticas. El Real Decreto de 31 de mayo de 1828 que estableció las fuerzas y organización del ejército con una plantilla de 115.419 efectivos encuadrados en:

- Ejército permanente con 65.000 efectivos:

- Guardias de la Real Persona 665.

- Guardia Real de todas armas 1.576.

- Infantería 35.394.

- Caballería 6.373

- Artillería 4.703.

- Zapadores 1.003

- Veteranos y compañías sueltas 1.098

- Otras fuerzas armadas con 15.000 efectivos:

- Carabineros de Costas 9.282.

- Fronteras: Guardias de aduanas interiores: 4.100.

- Brigada Real de Marina 2.037.

- Reserva con 35.000 efectivos.

- Milicias provinciales: 35.000.

Cuando estalló la Primera Guerra Carlista, se acababa de licenciar la quinta de 1827, y no habían incorporado todavía los reemplazos, de forma que el Ejército regular estaba reducido a poco más de 55.000 plazas.

Un problema adicional era que, debido a la guerra civil en Portugal, en la que se disputaban el trono dos hijos de Juan VI, don Miguel y don Pedro (absolutista el uno, liberal el otro), fue preciso desplegar en aquella frontera, tan alejada del norte, el grueso de las tropas disponibles. El horizonte se complicaría cuando, a la muerte de Fernando VII, don Carlos, que se encontraba en el país vecino, proclamando sus aspiraciones al trono de España, lo que obligará a prever una invasión por aquella frontera.

De las unidades que formaban el ejército regular, ninguna se pasó a los carlistas; previamente, Fernando VII y sus ministros habían sometido a las unidades a una implacable purga para destituir a los jefes de unidad que pudieran ser sospechosos de apoyar las ideas carlistas y ser sustituidos por otros de plena confianza.

Ejército Permanente

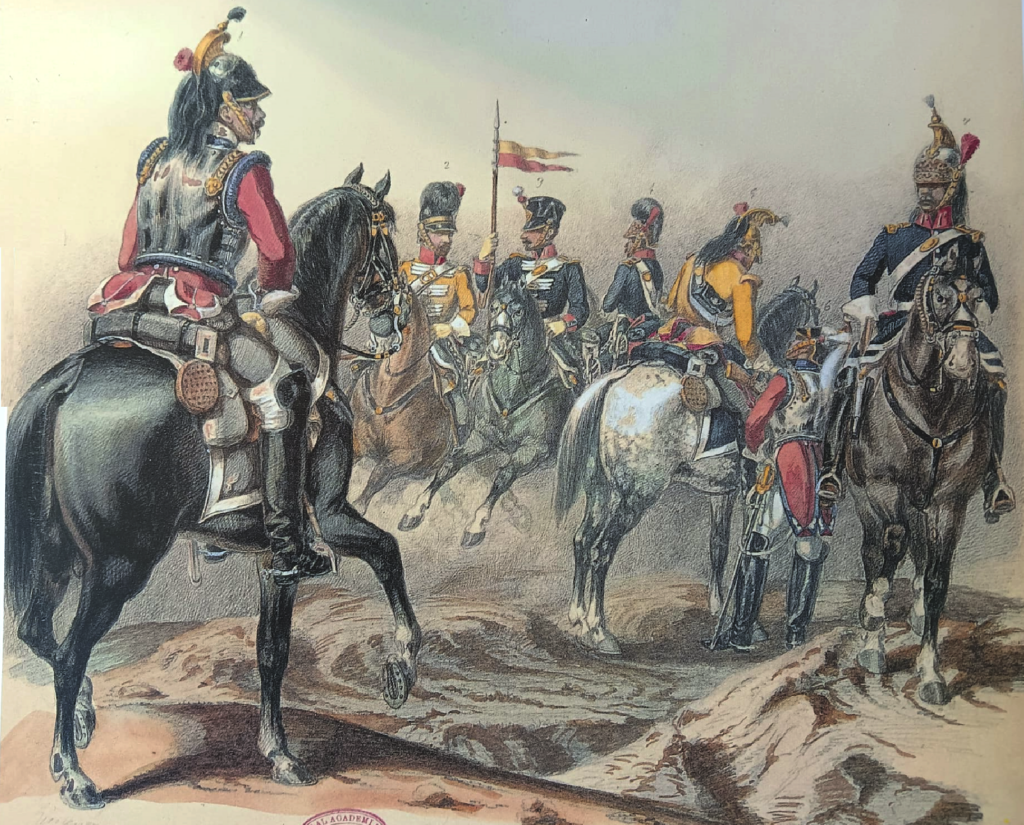

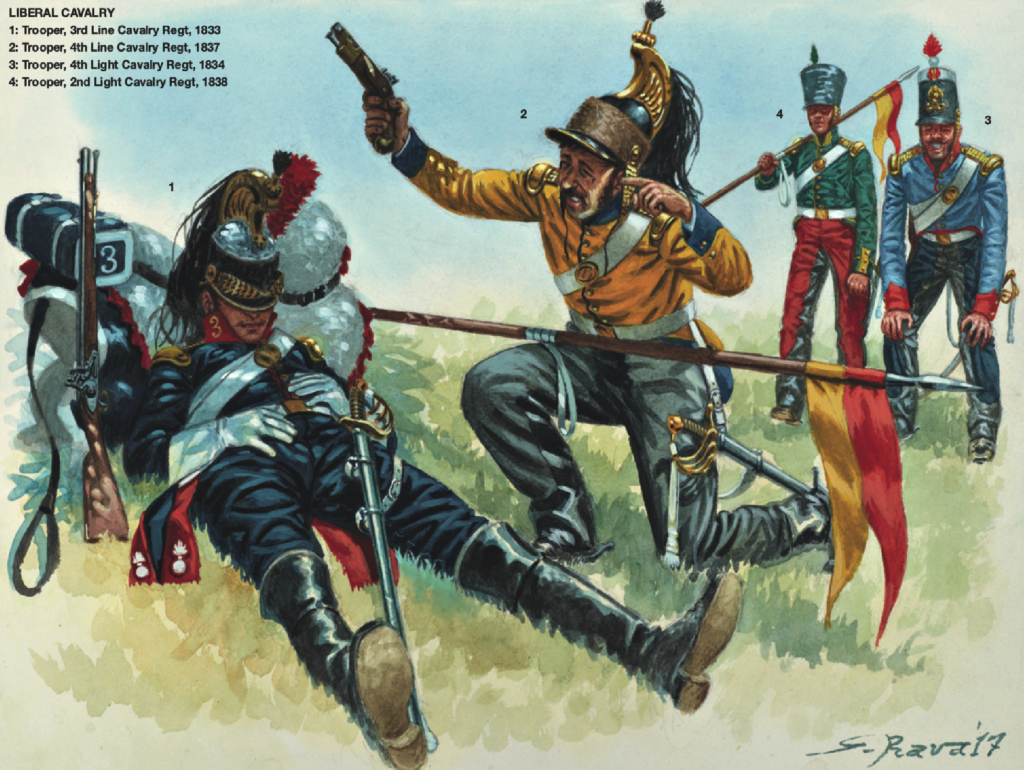

La caballería

Por lo que a la Caballería respecta, estaba casi desarmada; de los 23 regimientos, solamente 7 tenían sillas en buen estado; 9 regimientos estaban en uso mediano y 7 eran enteramente inútiles. Lo más grave era que había 6.144 caballos, de los cuales 2.975 eran útiles, 1.666 eran inútiles y 1.503 eran de servicio mediano. La realidad era que hablar de 23 regimientos era una ficción, pues solamente se podían montar 6 regimientos.

En 1824, la Caballería se reorganizó en 3 regimientos de línea y 8 provisionales. Cuatro años después (1828), eran ya 5 los fijos (RC-1 del Rey, RC-2 de la Reina, RC-3 del Príncipe, RC-4 Infante y RC-5 Borbón). Estaban articulados en 4 escuadrones de dos compañías. Cada compañía tenía 60 hombres y 48 caballos; un regimiento tenía 480 hombres y 384 caballos.

La caballería ligera tenía en 1824 solamente 3 regimientos, pero cuatro años más tarde (1828) se elevó su número a 7 (Bailén, Españoles, Guadalajara, Iberia, Sagunto, Numancia y Lusitania).

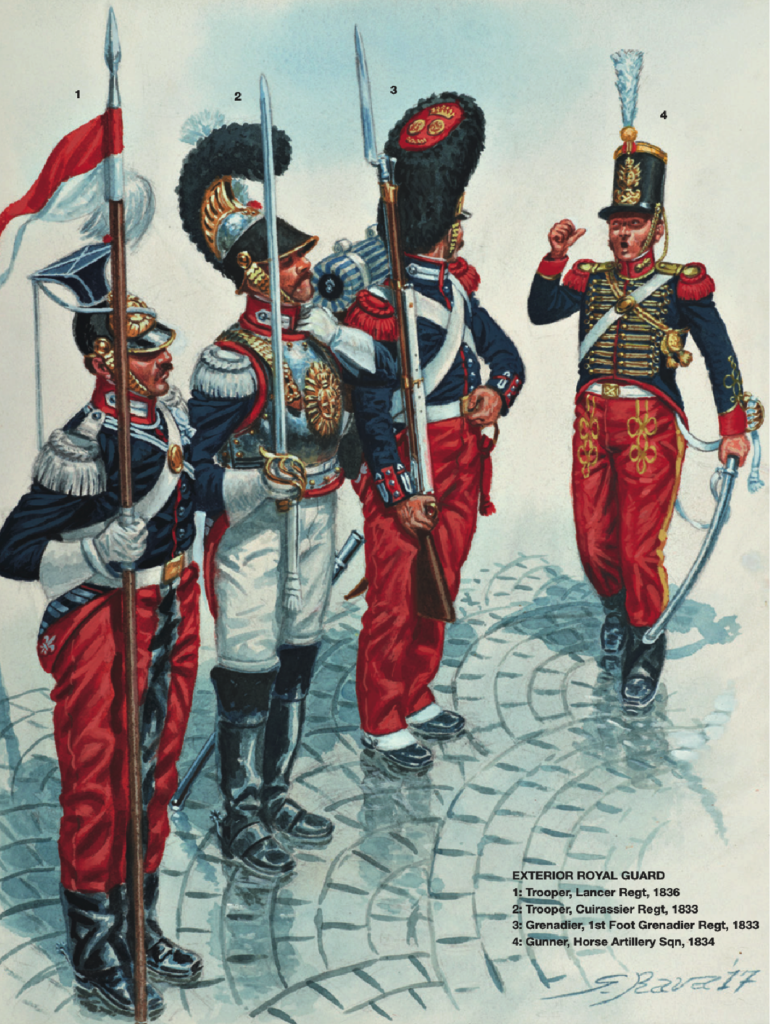

Para compensar la debilidad de la caballería, se creó la División de Caballería de la Guardia Real. El total de la división se estableció en 2.364 hombres y 1.920 caballos (excluidos los de oficiales). Cada regimiento constaba de 591 hombres en 4 escuadrones a 2 compañías cada uno, con 71 efectivos cada compañía.

División de Caballería de la Guardia Real:

- BRCP compuesta por el RC de granaderos y el RCC.

- BRCL compuesta por el RC de lanceros y el RC de cazadores.

- Escuadrón de artillería a caballo con 3 baterías con 18 piezas en total.

Desde los mismos inicios de la guerra, y a pesar de desarrollarse en unos escenarios donde no parecía que fuese de mucha utilidad la caballería, el gobierno daría una gran importancia al aumento de la caballería, pues no son las montañas las que deciden la suerte militar de España en caso de guerra extranjera. En 1833 fue aumentado con el RH de la Princesa, con lo que la caballería contaba con 5 RCs de línea, 8 RCLs (RCL-1 Castilla, RCL-2 León, RCL-3 Extremadura, RCL-4 Vitoria, RCL-5 Albuera, RCL-6 Cataluña, RCL-7 Navarra y un escuadrón independiente que se hallaba en Madrid), y a los que había que añadir los 4 regimientos de la Guardia Real.

Los primeros enfrentamientos con la caballería carlista fueron favorables a los carlistas porque empleaban la lanza como armamento principal; así, en agosto de 1834, 3 escuadrones carlistas derrotaron en Viana a 400 caballos de cazadores de la guardia, Almansa y Calatrava. Poco después corrió la misma suerte un destacamento de húsares de la Princesa que escoltaba un convoy. La caballería cristina sufrió lo que se llamó lanzamanía, equipando a los regimientos de caballería con lanza. Solo los coraceros y cazadores de la guardia conservaron el sable, consiguiendo imponerse en algunas ocasiones a los carlistas; todos los demás se convirtieron en lanceros.

Tras el real decreto de 16 de noviembre de 1835, la fuerza de cada regimiento era de 805 hombres y 672 caballos, y la misma quinta permitió aumentar en 1.100 el número de caballos, pues se admitían como parte del pago de la exención del servicio militar. Cada regimiento se componía de 3 escuadrones y uno de depósito, que servía para la instrucción de quintos. En octubre de 1836 se ordenó la requisa de todos los caballos útiles de Madrid, La Mancha y Cuenca, tanto para que fueran utilizados por los desmontados como para evitar que cayesen en manos de los carlistas.

En diciembre de 1837, el arma de caballería contaba con 10.626 hombres y 8.970 caballos. Desde octubre del año anterior había experimentado la pérdida de 2.148 animales, que no pudo ser cubierta por la remonta (600 a 800 anuales en sus mejores tiempos) ni por medio de compra, pues el intento efectuado en Madrid en octubre de 1836 solo había proporcionado 131 de los 500 caballos deseados. Como remedio, se ordenó en febrero de 1837 una requisa de 5.000 caballos.

En marzo de 1838, se decidió que los 13 regimientos de caballería fuesen aumentados por una compañía de tiradores, que posteriormente se elevó a un escuadrón. A los tiradores se les darían los caballos de menor alzada. El 4 de octubre se ordenó una nueva requisa. Una nueva requisa de 6.000 caballos fue decretada en enero de 1839, lo que permitió obtener 5.113, de los que 4.456 se destinaron al ejército y 657 a la guardia real. En total, entre noviembre de 1838 y agosto de 1839, se consiguió un aumento de 2.718 hombres y 3.814 caballos, que contrasta con el relativo estancamiento de la infantería. En 1839 se aumentó la plantilla en los ECLs General de Andalucía, Guías del General del Norte y Franco Reunido de Andalucía, y el RCL Guías del General.

La infantería

En el Estado Militar de 1825, donde en Infantería de línea solo figuran 8 regimientos, designados solo por su número, sin nombre, en contra de la tradición española, y todos ellos, “creados” en virtud del Reglamento de 23 de abril de 1824. Cada uno responde a la amalgama de unidades levantadas “en defensa del Rey, Nuestro Señor” con singulares denominaciones; así, el RI-1 se formó con los batallones de Fernando VII, Provisional del Rey, Provisional de la Reina, II y III Cántabro y II Guipuzcoano.

Parece que, paulatinamente, las autoridades se percataron de la enormidad de la drástica medida; en 1827 se asignan nombres tradicionales a los cuerpos y dos años después se recuperan las viejas antigüedades. Se organizaron 17 RIs de línea (RI-1 Rey, RI-2 Reina, RI-3 Príncipe, RI-4 Infante, RI-5 Saboya, RI-6 África, RI-7 Zamora, RI-8 Soria, RI-9 Córdoba, RI-10 San Fernando, RI-11 Zaragoza, RI-12 Mallorca, RI-13 América, RI-14 Extremadura, RI-15 Castilla, RI-16 Borbón y RI-17 Almansa). Los 13 primeros contaban con 3 BIs y los restantes con 2 BIs.

También había 7 RILs (RIL-1 Cazadores del Rey, RIL-2 Voluntarios de Aragón, RIL-3 Voluntarios de Gerona, RIL-4 Voluntarios de Valencia, RIL-5 Bailén, RIL-6 Voluntarios de Navarra y RIL-7 Albuera en Canarias), cada uno formado por 2 BILs, cada uno con una Cía de granaderos, otra Cía de cazadores y 6 Cías de fusileros. Cada Cía tenía una fuerza mínima en tiempo de paz de 79 hombres.

Si el Ejército había perdido así sus tradiciones y su solera, la composición del cuerpo de oficiales no era la más adecuada para devolver el lustre de tantos siglos borrados de un plumazo. En efecto, agrupaba hombres de muy distinto origen: profesionales, que habían sobrevivido a la purga de elementos liberales que se llevó a cabo; exguerrilleros de la Guerra de Independencia; mandos de las tropas improvisadas para defender los derechos absolutos de Fernando VII, a los que se reconoció hasta dos grados, y aquellos procedentes de las campañas de emancipación de América, conocidos como tigres, por la crueldad que se les atribuía. Más común era el apelativo de ayacuchos con el que se designaba a estos, aunque muchos, incluido Espartero, el principal, no participaron en esa batalla.

Para dar un ejemplo de tan contraproducente disparidad de orígenes y formación, bastará mencionar algunos de los generales que actuaron en el Norte: Espoz y Mina era un labrador antes de emprender la carrera de las armas; Quesada, en cambio, era un profesional, que sirvió durante gran parte de su vida en la más distinguida de las unidades, la Guardia Real, cubriéndose de gloria y de heridas en Gamonal, el 10 de noviembre de 1808. En cuanto a Rodil, se trataba de un estudiante, enrolado en el Batallón Literario, de Santiago de Compostela, que ganó sus espuelas en América, distinguiéndose en la célebre defensa de El Callao, en las proximidades de Lima, donde se mantuvo meses después de que el Ejército realista de Perú hubiese capitulado.

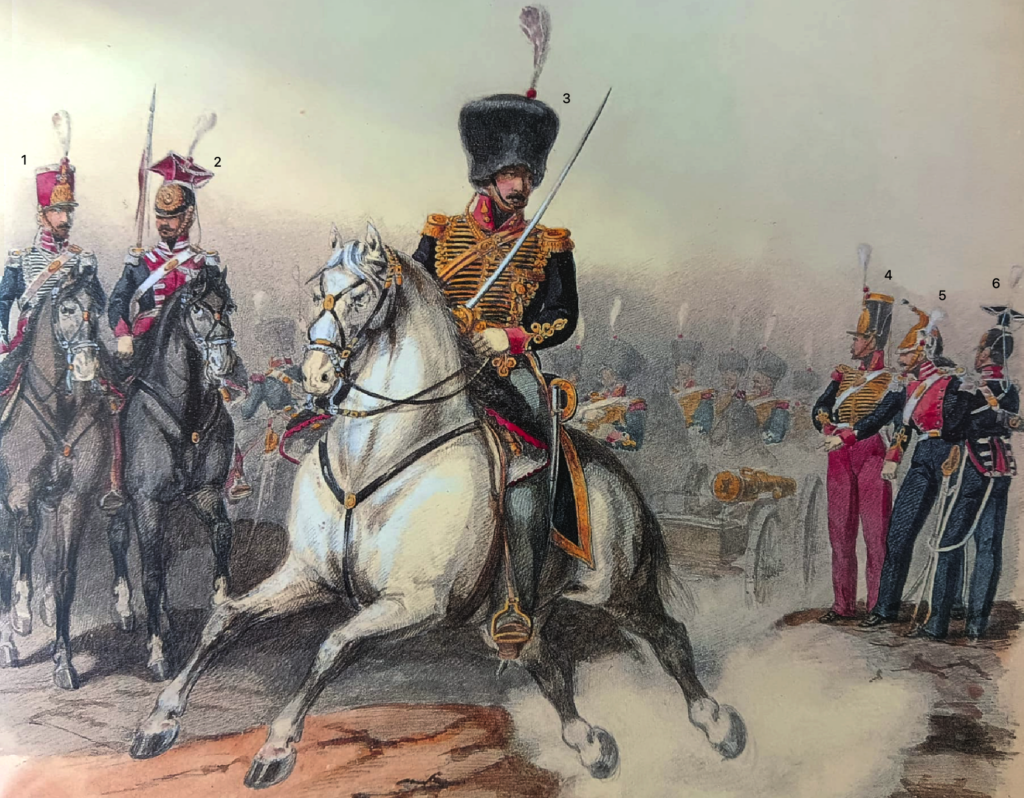

La infantería de Guardia Real estaba compuesta por:

- Guardia Interior compuesta por:

- Regimiento de guardias de la Real Persona con 4 compañías.

- La compañía de Reales Alabarderos.

- Guardia Exterior compuesta por:

- División de Caballería (ya descrita).

- División de Infantería compuesta por RG-1, RG-2, RG-3 y RG-4.

- División Provincial formada con compañías de élite de los regimientos provinciales; estaba compuesta por el RG-1, RG-2, RC-1 y RC-2 de cazadores.

La artillería

La artillería estaba organizada en 5 RAs a pie, 5 BAs a pie, 2 escuadrones a caballo, 2 BRAs y 10 compañías fijas de costa.

Los 5 RAs a pie contaban al menos ocho compañías cada uno: RA-1 de Barcelona, RA-2 de Valencia, RA-3 de Sevilla y RA-5 de Valladolid.

Los 5 BAs a pie eran: BA-I, BA-II de Cartagena, BA-III, BA-IV de La Coruña y BA-V.

Los 2 escuadrones de artillería a caballo eran el escuadrón 3 Sevilla y el escuadrón 5 en Valladolid.

Las brigadas de artillería (BRAs) estaban de guarnición, una en Mallorca y la otra en Ceuta.

Había 10 compañías de artillería en San Sebastián, Málaga, Almería, Algeciras, Alicante, Figueras, Zaragoza, Badajoz, Santoña y Gijón.

En octubre de 1833, no había en España artillería de montaña, si bien en agosto de 1834 ya se disponía de 16 piezas completamente montadas y se procedía a la organización de su servicio. Un par de meses después se refundían los dos escuadrones ligeros, la brigada de campaña y las compañías de tren, formando tres brigadas con 16 piezas cada una, divididas en cuatro baterías, de las que tres eran montadas y una a pie; cada batería estaba dividida en 2 secciones de 2 piezas. Una brigada se asignó al Ejército del Norte, otra a Aragón y la tercera al Ejército de Reserva acantonado en Castilla. Las piezas de dotación serían cañones de a 8 y obuses de a 7, aunque se admitía que podía haber otras si se consideraba necesario.

El 15 de diciembre de 1838 se creó una brigada de 6 compañías, cada una de 8 obuses, y el 2 de marzo de 1839 se ordenó crear otra brigada de iguales características para dividirla por mitades entre los ejércitos del Centro y de Cataluña. A finales de agosto se disponía ya de más de 80 obuses, cuando a principios de año tan solo había 14 en servicio, incluidos los de la disuelta legión francesa.

Ingenieros

Se componía del Regimiento Real de Ingenieros de dos batallones, cada uno de ellos de 7 compañías, 5 de las cuales eran de zapadores, una de minadores y otra de pontoneros. En 1833 se trasladó de Alcalá de Henares a Arévalo.

Otras fuerzas armadas

Por real decreto de 9 de marzo de 1829 se creó la Inspección General de Carabineros de Costas y Fronteras, dividida en 12 comandancias, y que contaba con un total de 9.282 hombres, encuadrados en 53 compañías.

No debe, sin embargo, creerse que estas eran las únicas tropas con que contaba el gobierno, pues este tenía también a su disposición 4.100 guardias para las aduanas interiores, fuerzas a las que podía añadirse, en caso necesario, la Brigada Real de Marina, con una fuerza de 2.037 hombres.

Reserva

Los regimientos provinciales

Los regimientos provinciales eran 43. Creados con el propósito de poder disponer de una tropa barata en caso de guerra, según la ordenanza de 1734, sus efectivos se reclutaban entre los mozos del distrito correspondiente, entre 20 y 40 años, y que estuviesen menos ocupados en su hacienda. Los oficiales eran nombrados por el rey a propuesta de los partidos o distritos en que se constituían, debiendo ser “propietarios acaudalados”. El único profesional era el teniente coronel, al que en 1735 se añadió un cuadro de 15 plazas. “Dos horas de ejercicio (siempre gratis) el primer domingo del mes y trece días de Asamblea (que nunca las hubo) al año, se consideraban suficientes para foguear, instruir y vigorizar a estas inocentes tropas”.

Transformados en tropas regulares durante la Guerra de la Independencia, vueltos a sus organizaciones de 1766 y 1802 al final de la misma, nuevamente reorganizados en el trienio y modificados tras él, en 1824 se crearon con sus compañías de preferencia la guardia real provincial, “de modo que al cabo de dos años la cuarta parte de dichos regimientos habrá perfeccionado o perfeccionará sobre las armas su instrucción y la práctica del servicio”.

Como consecuencia del decreto que hacía permanente la guardia real provincial, el 8 de agosto de 1833 se procedió a una nueva organización de sus compañías, que sumaban un total de 745 hombres cuando el regimiento estaba sobre las armas, con un cuadro de unos 100 en tiempo de paz, residente en su capital.

Los voluntarios realistas

Los voluntarios realistas dependían de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de la Guerra. Su origen se encuentra en las guerrillas que desde 1821 se lanzaron al campo para hacer frente al régimen constitucional, apoyado por las tropas del ejército regular. El 14 de mayo de 1823, la Junta Provisional de Gobierno decidió aprovechar la fuerza que habían adquirido aquellos grupos de voluntarios, y dio un reglamento interno para su desarrollo, concretado un mes después por una circular del Ministerio de la Guerra.

Podrían formar parte del mismo los hombres de entre 20 y 50 años de buena conducta y honradez reconocida, con el fin de restablecer al soberano en el trono y abolir por completo el sistema constitucional. Las solicitudes correspondientes se presentarían en los ayuntamientos, donde serían informadas por una comisión elegida entre los primeros que se inscribieran, pasando de aquí al ayuntamiento y al correspondiente registro.

Cerrado el plazo de inscripción, se formarían las compañías y el ayuntamiento precedería al nombramiento de jefes y oficiales, designando estos los lugares y horas de la instrucción, que se celebraría en días festivos.

Estos voluntarios podían no ir uniformados, aunque tenían que llevar una escarapela como distintivo. Debían presentarse en los lugares donde les convocaran sus jefes, hacer servicio dentro de la población, mantener el orden y policía interior, dar guardia a las Casas Consistoriales y otros lugares públicos, etc. El armamento de estas fuerzas, que tenían un carácter interino “hasta que S.M. se digne resolver lo conveniente para la seguridad interior de sus pueblos”, corría a cargo de los ayuntamientos, si bien estaban bajo la autoridad de los capitanes generales.

En septiembre de 1826, el Monarca ordenó que los capitanes generales se dediquen “sin perdonar medio, fatiga ni desvelo” a la organización, fomento y disciplina de estos cuerpos, “cuidando muy particularmente de que los que se incorporen a filas fueran decididos amantes del Rey Nuestro Señor, sin permitir que se mezclen sujetos cuya conducta les haga desmerecer tan honroso distintivo”. Como consideraba que los capitanes generales no se tomaban el asunto con la diligencia que merecía, insistió sobre el particular en otra real orden de 21 de octubre, si bien algún incidente con los mandos del ejército llevó al gobierno a aclarar que los voluntarios estaban no solo sujetos a los capitanes generales, sino también a las autoridades militares de los lugares donde las hubiese, aunque no a los ayuntamientos.

El Reglamento de 1826 crea la figura del Inspector General, elegido por el Rey entre los generales que se hubieran distinguido por su lealtad al monarca durante los años del Trienio, y de quien dependía directamente toda la fuerza. En cada ciudad donde hubiese un capitán general, se colocaría un subinspector que se encargaría de atender los cuerpos de su distrito, la mitad de cuyos efectivos estaba obligado a revisar anualmente. Los batallones de cada distrito, que se hallaban encuadrados en brigadas, constaban de 8 compañías, de las que, al igual que en el ejército, 6 eran de fusileros, una de granaderos y otra de cazadores. Cada compañía de infantería tenía de 60 a 80 hombres, de forma que los batallones no bajaran de 480 ni excedieran de 640 hombres.

La caballería, organizada donde los voluntarios tuvieran caballos de su propiedad, tenía de 50 a 60 hombres por compañía, formando un escuadrón cada dos, y también se contemplaba la formación de compañías de artillería en las ciudades donde fuera posible.

El ingreso en el cuerpo era voluntario, si bien sus integrantes debían reunir una serie de condiciones: ser vecino de un pueblo, tener modo honesto y conocido de vivir, haber acreditado amor y lealtad al Rey, a su soberanía, a la Religión Católica “y a las Antiguas Leyes Fundamentales de la Monarquía”. Los aspirantes debían tener entre 18 y 50 años, no admitiéndose a los que tuviesen defectos físicos o malos antecedentes, ni tampoco a los eclesiásticos con órdenes mayores y a los militares en activo.

La inscripción había de verificarse en los ayuntamientos, y los jefes y oficiales eran elegidos o aprobados por el rey según las propuestas elevadas por el inspector general, dándose para estos cargos preferencia a los oficiales retirados de las fuerzas armadas. Su cometido era, en sentido amplio, mantener el orden público, tanto en los campos como en las ciudades, y el ser voluntario se consideraba como un mérito para obtener destinos.

Además, si se pasaban al ejército, cada tres años de servicios valían por uno, y cada dos si se ingresaba en las milicias provinciales. Gozaban de fuero militar mientras estuviesen de servicio y, si se inutilizaban en el mismo y carecían de bienes, recibirían el mismo trato que los individuos del ejército.

Por lo que a su financiación se refiere, aspecto contemplado en dos reales órdenes de 28 de agosto de 1826 y 12 de febrero de 1827, se prevenía que esta debía correr a cargo de los ayuntamientos, que habrían de señalar los arbitrios necesarios.

Según Orden de 18 de agosto de 1832, había empezado a formar 50 batallones de preferencia, conforme a la siguiente distribución: Castilla la Nueva 6, Castilla la Vieja 14, Galicia 5, Extremadura 3, Andalucía 4, Granada 6, Cataluña 2, Aragón 4 y Valencia 6.

De estos ya había 28 organizados, que eran los de Castilla la Vieja, Extremadura, Andalucía, 4 de Castilla la Nueva y 2 de Granada, dato que puede servir de pista para ver en qué regiones los voluntarios estaban más pujantes y en cuáles más descuidados.

Nada más producirse la muerte de Fernando VII en 1833, se dio una real orden el 4 de diciembre, mandando que el Secretario de la Inspección General de Voluntarios Realistas se entendiese en lo sucesivo con el Ministro de la Guerra para la dirección de los asuntos de dicho Instituto. El 26 de diciembre, otra real orden suprime la Inspección, pasando los capitanes generales a ejercer dicha función en sus distritos respectivos.

Así pues, los voluntarios desaparecían como cuerpo independiente y fueron colocados directamente bajo el mando de unos generales recién nombrados por el gobierno entre los decididamente partidarios de la sucesión femenina. Muchos de ellos eran poco afectos al realismo puro, que iban a emprender una amplia labor para desorganizar en la medida de lo posible a los voluntarios que acababan de ser puestos bajo su mando.

Milicias urbanas

El real decreto de formación de la Milicia urbana, fechado en Madrid el 16 de febrero de 1834. Se organizaría en todos aquellos pueblos mayores de 700 vecinos, a razón de una plaza por cada 100 habitantes, y para pertenecer a la misma era necesario cumplir una serie de requisitos económicos. A diferencia de los voluntarios realistas, que se articulaban en brigadas, la milicia tenía en los batallones y escuadrones su máxima unidad operativa. La oficialidad estaría controlada por el gobierno, pues este elegía los mandos entre la terna que para cada puesto habría de presentarle una asamblea formada por los ayuntamientos y los mayores contribuyentes.

El decreto confirma también el carácter “esencialmente civil” de la milicia, cuyos miembros no percibirían ningún tipo de haberes y habrían de costearse el vestuario y equipo, lo que sin duda contribuía a excluir del mismo a las clases populares. Las contraprestaciones obtenidas por el servicio, reducido en principio a la población y su término, eran prácticamente nulas, por lo cual cabía suponer que los alistados, aunque escasos en número, serían los más ardientes partidarios de Isabel II.

Una consecuencia probablemente no buscada del reglamento fue la enorme desigualdad entre los cupos de milicianos que podían aportar las diversas regiones españolas, pues se primaba a las que tenían un hábitat concentrado, como puede ser el caso de Andalucía y Extremadura, frente a las de población dispersa, como Galicia y buena parte del Norte peninsular. Más allá de posibles explicaciones socioeconómicas, la causa debe buscarse en el deseo de no entregar armas a unidades que, por su escaso número de miembros, pudieran ser fácilmente aniquiladas por las partidas carlistas, convirtiéndose así en sus involuntarias proveedoras de armamento.

A pesar de todas las precauciones, la milicia fue, desde el mismo momento de su constitución, no un factor de orden, sino de desorden. Una buena parte de los capacitados para entrar en ella permanecieron al margen, alistándose tan solo los elementos más politizados y aventureros, que ya a mediados de 1834 participaron activamente en el masivo asesinato de frailes que tuvo lugar en Madrid con el pretexto de ser los causantes de la epidemia que azotaba a la capital.

En marzo de 1835, y tras un largo debate, vio la luz un nuevo reglamento donde se remarca el carácter civil de la milicia, cuyos miembros habrían de colocarse a las órdenes de las autoridades militares en los actos de servicio en que concurrieran con cuerpos del ejército. Los artículos 2 y 39 establecían la obligatoriedad de la milicia, en la que los ayuntamientos debían alistar a cuantas personas cumpliesen con las cualidades legales exigidas, si bien se contemplaban una serie de exenciones. Los niveles de renta requeridos crecían conforme al número de habitantes de la ciudad, a fin de que su número no resultase excesivo.

El alistamiento correría a cargo de una junta compuesta por el respectivo ayuntamiento y un número de mayores contribuyentes igual al de concejales existentes. Cada batallón o escuadrón contaría con un consejo de administración y disciplina, elegido por votación entre sus miembros, que elevaría al gobierno una terna para que este eligiera al jefe de batallón, utilizándose un método similar en el caso de los oficiales, si bien en este caso la designación correría a cargo del gobernador civil. La elección de los suboficiales quedaba en manos de sus superiores.

En virtud del nuevo reglamento, la milicia pasaba a dividirse en ordinaria, extraordinaria y de campaña, siendo obligatorios los dos primeros servicios y voluntario el último, menos en el caso de invasión de enemigos o sublevación del país. Se ordenaba que en todos los pueblos donde hubiese milicia nacional se eligiese una casa fuerte para que sirviese de defensa en caso de ser atacado por alguna facción numerosa.

El 26 de agosto de 1836, se expidió un real decreto de movilización, en virtud del cual debían ponerse sobre las armas los milicianos solteros o viudos sin hijos de 18 a 40 años, concentrándose en las cabezas de partido. Con ellos se pretendía sustituir a las tropas del ejército que se hallaban en guarniciones y acantonamientos, a fin de poder enviarlas a los ejércitos de operaciones. La movilización debería hallarse concluida para el 28 de septiembre, organizándose las fuerzas en compañías y batallones, incorporándose al batallón de la provincia más cercana los efectivos de aquellos distritos en que no llegasen a reunirse seis compañías. Prevista para un período de seis meses, la movilización podía evadirse mediante el pago de un sustituto, que costaba 1.500 reales a los milicianos de infantería y 2.000 a los de caballería.

El 30 de agosto de 1836, al tiempo que se previene a los jefes políticos que tratasen de aumentar por todos los medios a su alcance el número de nacionales, se creó la inspección general de la milicia nacional, dependiente del ministerio de gobernación, que contaría con una subinspección en cada provincia. El inspector sería designado por el monarca, y los subinspectores elegidos por el ministro de gobernación entre los miembros de la terna que al efecto debía presentar el inspector.

En octubre de 1837, al anunciar el término de la quinta de 50.000 hombres, se comunicó que se iba a disponer la formación de uno o más batallones de milicia nacional de cada provincia, con más de 1.100 plazas, compuesto de solteros y viudos entre 17 y 40 años, y una o más compañías de caballería, donde fuese posible, con no menos de 60 caballos. La organización debería completarse en el plazo de un mes, y sus efectivos se destinarían “al servicio de guarniciones, conducción de convoyes y persecución de ladrones y facinerosos fuera de la provincia, a fin de que las tropas del ejército se dedicaran exclusivamente a perseguir y exterminar las facciones”.

En cuanto a los efectivos totales de la milicia, en la segunda mitad de 1836 había 233.547 efectivos (96.988 de milicia armada y 136.579 de milicia desarmada). En septiembre de 1836 había 407.797 efectivos (149.240 de milicia armada y 258.557 de milicia desarmada). En abril de 1837 había 561.918 (160.202 de milicia armada y 401.716 de milicia desarmada).

Chapelgorris o peseteros

Era el nombre que recibían los voluntarios de Gipuzkoa en defensa del trono de Isabel II contra los carlistas a la muerte de Fernando VII. Su denominación se debía a la boina roja (txapel gorri) que usaban en su uniforme. Los defensores de la causa de don Carlos los llamaban “peseteros” por la paga de una peseta al día que recibían del gobierno liberal. Fueron profundamente odiados por sus enemigos por su activa disposición a la lucha y porque conocían el terreno tan bien como los propios carlistas, lo que eliminaba la ventaja que estos poseían al enfrentarse a tropas del ejército regular.

La mayoría de los voluntarios eran de origen urbano, siendo San Sebastián, Tolosa, Ordizia y Eibar las poblaciones que más hombres aportaron. No obstante, al no conseguir suficientes voluntarios de la propia provincia, tuvieron que reclutar gente de otros orígenes, entre ellos muchos franceses.

Su primer comandante fue Gaspar Jauregui, alias el Pastor, antiguo líder de la guerrilla antinapoleónica en Guipúzcoa, que regresó del exilio francés para hacerse cargo de esta responsabilidad. Los primeros meses el batallón de chapelgorris desplegó sus actividades por toda la provincia, destacándose en la vanguardia de las tropas que perseguían a las poco organizadas tropas carlistas.

Fueron acusados de crímenes como la quema del santuario de Aránzazu en 1834 y robos sacrílegos en las iglesias de La Bastida, Subijana, Ulibarri y Haro en 1835.

Fuerzas extranjeras

Legión Extranjera francesa

El Tratado de la Cuádruple Alianza firmado en abril de 1834 suponía el apoyo de Francia y Gran Bretaña a los gobiernos liberales de Portugal y España en sus respectivas guerras civiles. En agosto de 1834, España consiguió añadir una cláusula a este tratado por la que Francia se comprometía a cerrar la frontera a los carlistas. Pero eso no fue suficiente y ya en 1835, el gobierno de Martínez de la Rosa solicitó el envío directo de tropas. Tanto franceses como británicos evitaron participar directamente en la guerra carlista, enviando tropas especiales de voluntarios o, en el caso francés, la Legión Extranjera.

Estas tropas, fogueadas en la guerra de Argelia, estaban formadas por aventureros de diversas nacionalidades, de carácter pintoresco, pero sometidos a una férrea disciplina. El 27 de junio de 1835 partían de Argel y, tras hacer cuarentena en Mallorca, llegaron a Tarragona el 16 de agosto los poco más de 5.000 hombres que componían la Legión. Estaba compuesta por 6 BIs (6 Cías de fusilero y 2 Cías de élite), 3 ECs de lanceros polacos y 2 Bías. Sus uniformes eran muy semejantes a los del regimiento de chapelgorris: pantalón rojo, chaqueta de color gris azulado, quepis también rojo.

El mando de la Legión recayó sobre el general Bernelle, hombre de escasa personalidad, por lo que el verdadero líder de estas tropas fue su segundo, Joseph Conrad, oficial alsaciano querido y admirado por sus hombres; dejaría su vida en Barbastro, en mayo de 1837, tratando de evitar la huida de sus legionarios ante un ataque carlista.

A lo largo de 1836, la Legión Extranjera Francesa pasó por muchas dificultades: escasez de víveres y vestuario, retrasos en las pagas, etc., lo que impedía que se cubrieran las bajas producidas por los combates, los licenciamientos y las numerosas deserciones. Hubo tantos legionarios que se pasaron a las filas carlistas que se formó un batallón de 850 hombres con ellos, al que denominaron Batallón Argelino.

Reducida a un solo batallón tras la batalla de Huesca del 24 de mayo de 1837 mientras resistía a la Real Expedición carlista, el 1 de junio la Legión fue finalmente destruida en la batalla de Barbastro en un sangriento enfrentamiento contra los renegados del batallón argelino.

En el mes de julio se produjo una reorganización de la Legión en la que tanto la caballería como la artillería fueron incorporadas al ejército español, mientras que el resto de la Legión Extranjera sufrió una etapa de agonía hasta su definitiva disolución en diciembre de 1838, regresando 500 supervivientes a Francia.

Legión auxiliar británica

Los británicos, aunque se negaron a enviar directamente sus tropas, decidieron en junio de 1835 formar un cuerpo militar de voluntarios: la Legión Auxiliar.

El reclutamiento se efectuó principalmente en Londres, Manchester, Glasgow, Edimburgo, Dublín y Cork. El primer transporte que zarpó de Inglaterra con fuerzas de la Legión lo hizo desde el puerto de Woolwich, el 2 de julio de 1835. Era el Royal Star, en el que venía el brigadier Chichester. Llegaron a San Sebastián el 10 de julio. Durante varios meses hubo constantes llegadas a los puertos de Santander y San Sebastián con tropas, caballos y material de guerra. En uno y otro puerto, la primera ocupación de los oficiales fue la de adiestrar a aquellos bisoños soldados en el uso de las armas y en la instrucción.

La Legión Auxiliar Británica, formada por unos 7.800 (3.200 ingleses, 1.800 escoceses y 2.800 irlandeses), al mando directo de George Lacy Evans, que a su vez estaba a las órdenes del general Luis Fernández de Córdova. Estaba formado por 10 BIs con la estructura británica con 10 compañías (cada una con 8 de fusileros, 1 de granaderos y 1 ligera). La legión estaba estructurada en la BRI-I inglesa (BI-I, BI-II, BI-III y BI-IV), BRI-II escocesa (BI-V, BI-VI y BI-VIII) y la BRI-III irlandesa (BI-VII, BI-IX y BI-X). La legión incluía también un BIL de rifles (6 Cías), el RC-1 de lanceros inglés y el RC-2 de lanceros irlandés, y una Bía con 2 cañones y 2 obuses.

Como respuesta a esta participación británica en la guerra, don Carlos firmó el decreto de Durango, por el que todos los extranjeros que luchaban con los liberales quedaban fuera del Tratado Elliot, es decir, serían pasados por las armas.

Durante la batalla de Oriamendi (16 de marzo de 1837), una dura derrota para los liberales, la Legión Británica sufrió muchas bajas, lo que llevó a una reorganización general de la infantería de línea. Los supervivientes, unos 3.300 hombres, se agruparon en 6 batallones, de los cuales 2 eran ingleses, 2 escoceses, 1 irlandés y 1 BIL de fusileros.

La unidad quedó disuelta, como estaba previsto, en 1837, el 10 de junio. No obstante, un número indeterminado de hombres permaneció (entre 1.000 y 1.500) con la expresa autorización de Espartero y combatieron en diversos frentes, entre ellos Andoáin. Pero las bajas fueron tan altas que la ya reducida unidad desapareció en la práctica.

División auxiliar portuguesa

En septiembre de 1835, se firmó entre el Gobierno de la reina María de Portugal y el de la reina gobernadora de España un acuerdo para la intervención de tropas portuguesas en España. Ya en junio del 34 se había acordado la ayuda mutua entre ambos Gobiernos según uno de los artículos del Tratado de la Cuádruple Alianza.

La reina portuguesa María agradecía de esta forma y en reciprocidad una intervención anterior de tropas españolas al mando del general Rodil en la Guerra Civil Portuguesa. Se materializó en una división del ejército regular portugués, en principio de unos 8.000 hombres, ampliables en 2.000 más como reemplazos si las circunstancias así lo exigían. La división estaba organizada en 3 BRIs, cada una con un BIL y 2 BIs; la caballería estaba formada por 2 ECs de lanceros y 4 ECs de línea; de artillería contaban con un RA con 3 Bías y un destacamento de zapadores, en total 6.443 infantes, 825 jinetes, más artilleros y zapadores.

No tenía mando único y se dividió en 3 fuerzas formadas por una BRI, 2 ECs y una Bía. El 24 de octubre de 1835, atravesaron las 3 fuerzas la frontera española, una por Zamora, otra por Salamanca y la última por Orense. El gobierno portugués trató por todos los medios de que sus tropas no entraran directamente en combate y quedaran como reserva. Solo en caso de extremo apuro para las fuerzas liberales accedía a que sus fuerzas se movieran de los límites de Zamora y Galicia.

Costó mucha paciencia al gobierno español convencer al portugués para que accediera a mover sus tropas hacia el interior, actuando Galicia, Valencia, Castilla la Vieja, Extremadura y Aragón. Tuvo bajas y deserciones en sus filas, que no se cubrieron con nuevos reemplazos como se había acordado en un principio.

La caída del gobierno portugués en septiembre de 1836 y la división del nuevo en dos facciones, los septembrinos y los moderados, trajo consigo el desinterés sobre la guerra en España y las fuerzas que en ella luchaban.

A finales de verano de 1836, una de las brigadas se sublevó y volvió a Portugal siendo perseguida por las otras dos. Los mandos portugueses se indignaron con los españoles; según ellos, no habían hecho nada para oponerse a los rebeldes ni impedirles el paso.

A pesar de estos problemas, las fuerzas portuguesas siguieron actuando en apoyo de sus aliados españoles, sobre todo en las zonas fronterizas gallegas, contra las partidas de carlistas apoyadas por oficiales del ejército miguelista portugués que pretendían infiltrarse en Portugal.

Además de la División Auxiliar compuesta por soldados regulares, el gobierno portugués también envió una Brigada Auxiliar independiente compuesta por dos batallones extranjeros: los granaderos de Oporto (993 hombres, en su mayoría británicos) y los cazadores de Oporto (1.706 hombres, en su mayoría belgas). Se trataba de aventureros que habían quedado de varias unidades mercenarias extranjeras que don Pedro se había visto obligado a reclutar al principio de su propia guerra civil, cuando la mayor parte del ejército regular portugués se había aliado con el rey Miguel I.