¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Transformación de la colonia en reino

El 16 de diciembre de 1815, víspera de la conmemoración del 81 cumpleaños de doña María I, “la reina Loca”, don Juan promovió a Brasil a la condición de Reino Unido con Portugal y el Algarve, quedando Río de Janeiro como sede oficial de la corona. Había dos objetivos en la medida. El primero era homenajear a los brasileños que lo habían acogido en 1808. El otro objetivo era reforzar el papel de la monarquía portuguesa en las negociaciones del Congreso de Viena, en el que las potencias victoriosas en la guerra contra Napoleón discutían el futuro de Europa. Con la elevación de Brasil a la categoría de Reino Unido, sugerida por el ministro francés Talleyrand, la corte portuguesa demostraba al mundo que no estaba de hecho refugiada en los trópicos y ganaba el pleno derecho de voz y voto en el congreso, aunque estuviese a miles de kilómetros de Lisboa, la capital hasta entonces reconocida por los demás gobiernos europeos.

Brasil del estatus de estado colonial, pasó a una parte integrante de Portugal, llamándose desde entonces Príncipe Regente de Portugal, Brasil y Algarve, aquí y más allá del mar en África, señor de Guinea y de la conquista, navegación y comercio de Etiopía, Arabia, Persia e India. El título oficial anterior era el mismo, solo que sin incluir la palabra “Brasil”. Era un régimen jurídico similar al del actual Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (es decir, una unión política), teniendo todo este Reino Unido por capital efectiva a Río de Janeiro.

Hubo mucha presión para que la corte regresara a Portugal. La elevación de Brasil al Reino Unido en 1815 ya había sido considerada un ultraje para los súbditos portugueses. La posibilidad de que el rey fuera aclamado fuera de Lisboa sería inaceptable; era un desprecio por las raíces y tradiciones portuguesas. Se puede pensar que, posiblemente, Juan VI estuviera dividido entre dos partidos en pugna: los partidarios del regreso a Portugal y los partidarios de quedarse en Brasil. Aplazar la aclamación sería una forma de calmar los ánimos al otro lado del Atlántico

Coronación de Juan VI

El 20 de marzo de 1816, el Príncipe Regente asumiría el trono luso-brasileño por el fallecimiento de la reina María I (la Loca), pasando a ser reconocido por las potencias europeas. Sin embargo, aunque empezó a gobernar como rey formal ese mismo día, su aclamación efectiva tuvo que esperar hasta el 6 de febrero de 1818.

En el Reino de Portugal no existía una ceremonia de coronación como en la gran mayoría de las monarquías europeas, ni siquiera un lugar concreto para esta ceremonia. Era normal que tuviera lugar en el lugar donde el nuevo monarca recibía la noticia de la muerte de su antecesor y, por tanto, una ceremonia de aclamación sencilla e improvisada que se desarrollaba, generalmente, al día siguiente de la noticia del fallecimiento.

Los portugueses querían que Juan VI regresara a Europa para ser aclamado en Lisboa, pero, contrariamente a los deseos de sus compatriotas, decidió que sería aclamado rey en Río de Janeiro, en 1818. La decisión de Juan VI de celebrar la ceremonia en Brasil dejó a los portugueses descontentos, al mismo tiempo que era un símbolo de la gran importancia de Brasil en la corte portuguesa.

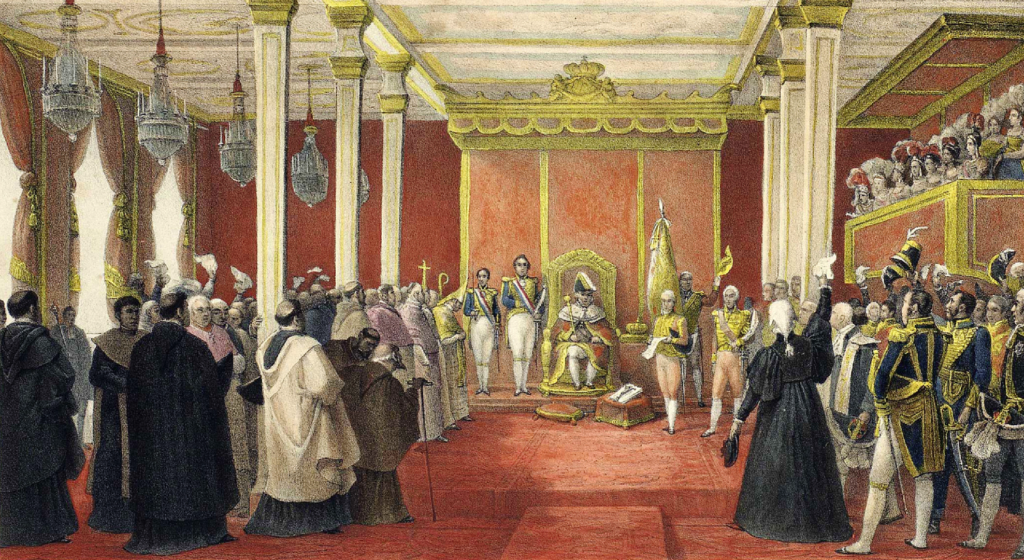

Ceremonia de aclamación

Juan VI decidió hacer una gran fiesta y no escatimó recursos. El lugar elegido para el evento fue Terreiro do Paço o Largo do Paço (actual Plaza 15 de noviembre), en el centro de Río de Janeiro. La preparación de la escenografía de la fiesta estuvo a cargo del arquitecto Grandjean de Montigny, el pintor Jean-Baptiste Debret y el escultor Auguste-Marie Taunay.

Se construyó un balcón frente al palacio para garantizar que los forasteros pudieran ver la ceremonia. A la entrada del balcón había juglares, que tocaban instrumentos como charamelas (dulzainas), trompetas y atabales (tamboriles).

Montigny erigió un templo a Minerva, con sus estatuas: una de la diosa y otra del monarca. Un arco triunfal fue diseñado por Debret y diseñado por Taunay. Cada lado del arco contenía columnas de orden corintio con estatuas de Minerva y Ceres, que representaban la sabiduría y prudencia del rey, así como la abundancia de la tierra. En medio de la plaza pública se erigió un obelisco de más de 20 metros de altura y que simulaba granito.

La ceremonia comenzó la mañana del 6 de febrero con el descenso del Rey al balcón de palacio hacia el atrio de la Capilla Real, donde se celebró una misa. Delante de él seguían el infante don Miguel y el príncipe don Pedro, y la gente grande del reino, obispos y funcionarios, todos con sus insignias, ministros y el secretario de Estado del reino.

Las celebraciones se prolongaron durante tres días consecutivos; el segundo día hubo desfiles militares y corridas de toros; durante la noche hubo un espectáculo de luces en donde instalaron 102 pirámides de luces en el Campo de Santa Ana, así como la iluminación de corporaciones y edificios privados, entre los que se encontraba una residencia privada iluminada con 6.000 lámparas. El tercer día hubo fuegos artificiales.

Boda del príncipe heredero

Para casar al heredero Pedro de Alcántara, se buscó una novia en las cortes europeas y se decidieron por la archiduquesa María Leopoldina de Habsburgo-Lorena. El poderoso canciller austríaco Klemens Wenzel von Metternich, elevado al estatus de príncipe de Metternich por un acto del emperador Francisco I, vio el matrimonio como una excelente oportunidad para fortalecer la posición de Austria en el Nuevo Mundo. Para Portugal, la situación también era interesante, ya que el matrimonio sellaría una alianza con una de las casas gobernantes más longevas e influyentes de Europa y que tenía gran influencia en la Santa Alianza, además de aliviar la dependencia del país de Inglaterra.

Los padres, Francisco I y María Teresa de Sicilia, eran primos hermanos, algo común dentro de la política matrimonial practicada por la familia Habsburgo. La genética cercana tuvo un efecto en la descendencia. El primogénito Fernando nació con hidrocefalia y padecía epilepsia severa. Las princesas generalmente mostraban poca inteligencia y estaban más interesadas en la ropa y los lujos. Leopoldina fue la excepción; era extremadamente inteligente, pero tímida y reservada, tenía pasión por las ciencias naturales (Biología y Mineralogía) y las artes. Desde niña también desarrolló una fuerte religiosidad. Era muy obediente, tenía una devoción casi ciega hacia su padre, el emperador Francisco I. De él recibió consejos para obedecer todos los deseos de su marido. Como parte de su educación aprendió 3 idiomas: alemán, francés e italiano. A lo largo de su vida estudió inglés y portugués. También aprendió reglas de convivencia, buenos modales y etiqueta, que formaban parte de la vida real.

El contrato matrimonial fue firmado en Viena, el 29 de noviembre de 1816, por Pedro José Joaquín Vito de Meneses Coutinho, VI marqués de Marialva, el príncipe de Metternich y Fernando, archiduque heredero de Austria y hermano de Leopoldina. El matrimonio, por poderes, se celebró en la Iglesia de San Agustín, de la misma capital, el 13 de mayo de 1817, cumpleaños del príncipe regente don Juan, que sería aclamado y nombrado rey de Portugal, Brasil y Algarves al año siguiente.

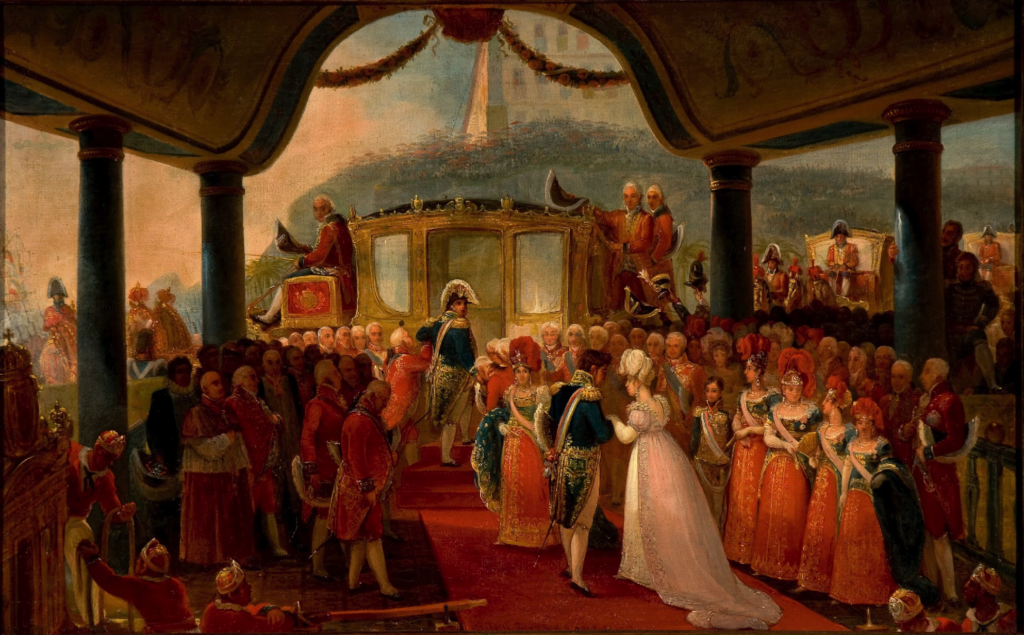

El novio estuvo representado por el tío de la novia, el archiduque Carlos, duque de Teschen. La delegación, integrada por políticos, diplomáticos, militares, artistas y científicos, salió de Viena el 3 de junio de 1817. Leopoldina se emocionó con el viaje, estudió portugués y preparó un séquito de 28 personas, que incluía un grupo de científicos como el botánico Carl von Martius y el naturalista Johan von Spix para estudiar mineralogía y botánica de Brasil. Su viaje fue largo y duró 85 días, hasta que desembarcó en Brasil, el 5 de noviembre de 1817. El recibimiento de la princesa fue bastante efusivo y se realizó una fiesta en su honor.

Los informes de los historiadores dicen que la princesa austriaca rápidamente se enamoró de su marido. De este matrimonio nacieron siete hijos:

- María de Gloria (1819-53), futura reina de Portugal con el título de María II.

- Juan Carlos, príncipe de Beira, fallecido siendo un bebé (1821-22).

- Miguel, nacido muerto (1820).

- Janeira María (1822-1901), nombre que honraba a Río de Janeiro, futura princesa imperial de Brasil y condesa de Áquila (Dos Sicilias) por matrimonio.

- Paula Mariana (1823-33), princesa fallecida a los 10 años.

- Francisca Carolina (1824-98), futura princesa de Joinville por matrimonio.

- Pedro de Alcántara (1825-91), futuro emperador de Brasil, con el título de Pedro II.

El entusiasmo y el encanto inicial de Leopoldina por el matrimonio y su marido pronto dejaron de existir. Hasta 1822 tuvo una gran influencia sobre él, pero cuando se convirtió en emperador, el interés por ella disminuyó considerablemente y el trato que recibió hizo que la emperatriz se sintiera bastante infeliz.

El período más turbulento del matrimonio comenzó poco antes de la independencia, durante un viaje de don Pedro a São Paulo. Allí conoció a Domitila de Castro, futura marquesa de Santos. Domitila fue la amante del emperador durante muchos años y este asunto supuso una gran humillación para Leopoldina.

Esta relación extramatrimonial estuvo abierta al punto que toda la ciudad de Río de Janeiro la conoció; incluso los extranjeros que llegaban a Brasil lo denunciaban. Domitila se hizo rica gracias a su relación con el emperador. Adquirió bienes y títulos, al igual que sus familiares.

La situación era tan fastidiosa para Leopoldina que Pedro I incluso nombró a su amante primera dama de su esposa. Este papel significó que Domitila tuviera contacto diario con la emperatriz de Brasil. Ella registró en una carta que Pedro I la maltrató delante de su amante y la definió como “la causa de todas mis desgracias”.

Además de ser maltratado, Pedro I le hizo otras cosas horribles a la emperatriz, como sufrir prohibiciones y ataques. Le prohibió gastar el subsidio al que tenía derecho, redujo a la mitad sus gastos en alimentación, le prohibió montar a caballo y hay informes de que incluso la agredió físicamente, incluso cuando estaba embarazada.

Los últimos años de Leopoldina estuvieron marcados por decepciones provocadas por el emperador. El infeliz matrimonio la dejó en un estado de ánimo que algunos historiadores definen como compatible con lo que actualmente consideramos depresión. Así lo confirman varios informes de la época.

Además de estar deprimida, a finales de 1826, la emperatriz quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo. Al debilitarse su salud, su estado empeoró y falleció el 11 de diciembre de 1826, a la edad de 29 años.

El rumor de que el aborto y la posterior muerte de la emperatriz Leopoldina habrían sido causados por una golpiza del emperador (furioso debido a la negativa de Leopoldina a presentarse en una ceremonia oficial acompañada solo por la marquesa de Santos) causó gran consternación y enojo entre la población de Río de Janeiro. El palacio donde vivía la marquesa de Santos (un regalo del emperador) fue apedreado por una turba tras el sepelio de Leopoldina, y las tropas debieron intervenir para evitar el linchamiento de la amante imperial.

La influencia de Leopoldina en la independencia

Hasta 1822, la influencia de la futura emperatriz de Brasil sobre su marido fue grande, y ella le asesoró frecuentemente, mientras la relación Portugal-Brasil se agriaba, entre 1820 y 1822.

Los historiadores mencionan la buena capacidad de Leopoldina para hacer una lectura política de la situación de Brasil en el momento de la crisis con Portugal. Recordando que la crisis entre Brasil y Portugal estalló en 1820, cuando los portugueses, a través de la Revolución de Oporto, defendieron la recolonización del país.

Al darse cuenta de que esta explosiva situación podía tener graves consecuencias, Leopoldina comenzó a analizar, directamente con Juan VI y don Pedro, formas de resolver la situación. De acuerdo con la educación que recibió, Leopoldina antepuso los intereses del Estado a los suyos propios. A finales de 1820 quiso regresar a Europa, pero permaneció en Brasil para, junto con don Pedro, hasta que resolviese la situación.

Se dio cuenta de que si los portugueses persistían en sus intentos de recolonizar Brasil, la posibilidad de una revuelta liberal y republicana era grande. Entonces comenzó a convencer a su marido de la importancia de que él liderara un movimiento independentista que transformaría a Brasil en una monarquía bajo su liderazgo.

La futura emperatriz jugó un papel fundamental a la hora de convencer a don Pedro de que se quedara en Brasil, a pesar de las presiones de las Cortes portuguesas para que regrese a Lisboa. Las acciones de Leopoldina siempre estuvieron encaminadas a impedir una revolución liberal en la colonia. Su idea siempre había sido la preservación de la monarquía, concepto aprendido a lo largo de su educación.

Leopoldina defendió los intereses brasileños; queda demostrada en la carta que escribió a don Pedro, que viajaba a São Paulo, en agosto de 1822, para apaciguar la política, con motivo de la independencia de Brasil: «Tienes que regresar lo antes posible. Estad persuadidos de que no es solo el amor lo que me hace desear más que nunca vuestra pronta presencia, sino las circunstancias en las que se encuentra el amado Brasil. Solo vuestra presencia, mucha energía y rigor podrán salvaros de la ruina». Don Pedro entregó el poder a doña Leopoldina el 13 de agosto de 1822, nombrándola jefa del Consejo de Estado y princesa regente en funciones del Brasil, con facultades legales para gobernar el país durante su ausencia.

La Princesa había recibido la noticia de que Portugal preparaba acciones contra Brasil y, sin tiempo para esperar el regreso de Pedro, doña Leopoldina, asesorada por el ministro José Bonifacio de Andrada e Silva, haciendo uso de sus prerrogativas como jefa de gobierno interina, se reunió la mañana del 2 de septiembre de 1822, con el Consejo de Estado y firmó el decreto de Independencia, declarando a Brasil separado de Portugal.

La Princesa envió una nueva carta al príncipe regente don Pedro, junto con otra de José Bonifácio, a raíz de las críticas de Portugal a la actuación de su marido y de Juan VI y su respectivo ministerio. Exigió a don Pedro que proclame la Independencia de Brasil y, en la carta, advertía: «La fruta está madura, cógela ahora, si no se pudrirá».

Posteriormente, doña Leopoldina trabajó intensamente para que las cortes europeas reconocieran la independencia total del país, escribiendo cartas a su padre, emperador de Austria, y a su suegro, rey de Portugal. La emperatriz buscó formas de acabar con el trabajo esclavo y fomentó la inmigración europea al país, primero con suizos, luego con alemanes y austriacos (muchos italianos ya la habían acompañado en el viaje a Brasil, concretamente en una expedición científica).

Un legado de doña Leopoldina es la bandera nacional, que fue diseñada por el pintor Jean-Baptiste Debret. Aunque la historia conocida es que el amarillo representa el oro y el verde representa los bosques brasileños, los colores del máximo símbolo brasileño representan las dos Casas que crearon el Brasil independiente: el verde representa la casa real de Bragança, de Pedro I, y el amarillo representa la imperial Casa de Habsburgo, de María Leopoldina.

Cambios en la sociedad brasileña

En 1822, Brasil tenía cerca de 4,5 millones de habitantes (menos del 3 % de su población actual) divididos en 0,8 millones de indios, 1 millón de blancos, 1,2 millones de esclavos (africanos o descendientes) y 1,5 millones de mulatos, pardos, cobrizos y mestizos. Resultado de tres siglos de mestizaje racial entre portugueses, negros e indios, esta última parcela de población componía un grupo semilibre, que se extendía por las zonas interiores y vivía sometido a las leyes y voluntades de los caciques locales.

La masa poblacional todavía se concentraba en la franja litoral entre la ciudad gaucha de Río Grande y la bahía de Marajó, en el estuario del río Amazonas, pero el mapa de Brasil ya tenía más o menos sus contornos actuales, con dos excepciones: la provincia Cisplatina (Banda Oriental), que ganaría su independencia como Uruguay en 1828, y el estado de Acre, que en la época formaba parte de Bolivia y sería comprado por el barón de Río Branco e incorporado al territorio brasileño a comienzos del siglo XX.

Cuando el rey Juan VI regresó a Portugal, dejó atrás dos Brasiles enteramente diferentes. Por un lado, había un país transformado por la permanencia de la corte, ya con los pies firmes en el turbulento siglo XIX, bien informado de las novedades que rediseñaban el mundo en la época y envuelto en dilemas muy semejantes a los conflictos que agitaban la naciente opinión pública en Europa y en los Estados Unidos. Este era un Brasil muy pequeño, de apenas algunos miles de personas, que tenía su epicentro en Río de Janeiro, la modesta villa colonial de 1807 convertida en una ciudad con trazas y refinamientos de capital europea en los trece años siguientes. Por otro, un vasto territorio, aislado e ignorante, no muy diferente del lugar salvaje y escasamente poblado que Pedro Álvares Cabral había encontrado 300 años antes al atracar en Bahia. Estos dos brasiles convivían de forma precaria y se ignoraban mutuamente.

La nobleza brasileña

El Brasil transformado tenía compositores, maestros, bailarines, cantores, arquitectos, pintores, científicos, profesores, escuelas de enseñanza superior, libros y periódicos, fábricas de herramientas, pólvora y tejidos, molinos de harina de trigo, tiendas que vendían las últimas novedades venidas de Londres y París; navíos que ya usaban la novísima tecnología de la navegación a vapor.

La población de Río de Janeiro, que, en 1808, era de apenas 60.000 habitantes, pasó a 112.695 en 1821, incluyendo la zona rural, entonces repleta de granjas y casas de campo habitadas por nobles y extranjeros. El número de esclavos se triplicó. La nobleza de la capital se exhibía en los conciertos, en las misas de la Capilla Real, en las ceremonias del besamanos en el Palacio da Quinta da Boa Vista y en los salones frecuentados por el cuerpo diplomático, por los oficiales y comerciantes extranjeros y por la nueva corte creada por don Juan después de su llegada a Brasil; constituida por barones del azúcar, vizcondes del café, marqueses de la ganadería, condes de las minas de oro y diamantes y gentilhombres del tráfico de esclavos, entonces todavía el gran negocio brasileño.

Era una nobleza numéricamente inflada por el régimen que se estableció entre los ricos de la colonia y la destituida corte portuguesa refugiada en Brasil después de la invasión de Portugal por las tropas del emperador Napoleón Bonaparte. El periódico Aurora Fluminense, dirigido por el poeta, librero y futuro diputado liberal Evaristo da Veiga, escribió que la monarquía portuguesa, después de 736 años de existencia, tenía 16 marqueses, 8 vizcondes, 4 barones y 26 condes, mientras que la brasileña, con apenas ocho años, ya ostentaba 28 marqueses, 16 vizcondes, 21 barones y 8 condes.

Esta nueva corte estaba localizada en el centro de Río de Janeiro, repleta de tiendas con artículos franceses e ingleses. Las modas europeas eran importadas a veces de un modo ridículo.

En 1822, Brasil tenía cerca de 4,5 millones de habitantes (menos del 3 % de su población actual) divididos en 0,8 millones de indios, 1 millón de blancos, 1,2 millones de esclavos (africanos o descendientes) y 1,5 millones de mulatos, pardos, cobrizos y mestizos. Resultado de tres siglos de mestizaje racial entre portugueses, negros e indios, esta última parcela de población componía un grupo semilibre, que se extendía por las zonas interiores y vivía sometido a las leyes y voluntades de los caciques locales.

La población del interior de Brasil

El otro Brasil de don Juan, pobre, descalzo y atrasado, todavía cazaba y esclavizaba indios indómitos que atacaban haciendas en el interior del país, viajaba a pie, en canoas o a lomo de mulas que atravesaban carreteras embarradas y agujereadas; vivía en chozas con paredes de troncos, suelo de tierra batida y techo de paja, se alimentaba de la pesca y de una agricultura rudimentaria, no sabía leer y escribir ni tenía acceso a ninguna información sobre lo que pasaba algunos kilómetros más allá de sus comunidades aisladas. Al visitar esa parte de Brasil, entre 1816 y 1822, el botánico francés Auguste de Saint-Hilaire quedó impactado con lo que vio. «Allí no interesan sino los asuntos ligados a la cría de ganado; la ignorancia es extrema», afirmaba al describir a los habitantes de la región de Campos Gerais, en el interior de Paraná. «Encontré por todas partes gente hospitalaria, excelente, a la que no faltaba inteligencia, pero cuyas ideas eran tan limitadas que la mayoría de las veces yo no conseguía conversar más de quince minutos».

Poco más adelante, al pasar por la ciudad de Paranaguá y por la vecina villa de Guaratuba, Saint-Hilaire encontró personas en estado de desnutrición tan profunda que habían adquirido el hábito de comer tierra intentando reponer vitaminas y sales minerales. La práctica se extendió tanto que el párroco local abrió una campaña contra ella y contó a Saint-Hilaire que no daba confesión a un esclavo o a cualquier otra persona sin antes preguntarle si comía tierra.

Estos dos brasiles tenían algunos rasgos en común. Uno de ellos era la aversión al trabajo y la total dependencia de la mano de obra esclava. Seidler hizo un retrato devastador de la relación entre esclavos y señores en Río de Janeiro, una sociedad que se pretendía desenvuelta y cosmopolita, pero que estaba, en opinión del viajero alemán, marcada por la “excesiva pereza e indolencia”.

Saint-Hilaire también habla de la aversión al trabajo al pasar por Campos Gerais de Paraná: «Como en el resto de Brasil, todo el mundo trabaja lo menos posible. La vida de los hombres muy pobres difiere poco de la de los indios salvajes. Solo plantan lo estrictamente necesario para el sustento de la familia y pasan meses enteros perdidos en la selva». En Curitiba, entonces una villa de 11.014 habitantes, encontró una población diferente, pero blanca y europea, muy educada y hospitalaria. A pesar de ello, se sorprendió con su indolencia: «El capitán mayor estaba obligado a demarcar la cantidad de tierra que cada uno debía sembrar, metiendo de vez en cuando a algunos perezosos en la cárcel, con el fin de intimidar a los otros».

Otro rasgo común era la astucia y la falta de transparencia en las relaciones comerciales, el famoso carácter o “jeitinho brasileiro”, que ya amedrentaba a los viajeros extranjeros allí llegados por primera vez después de la apertura de los puertos.

Apertura del comercio

Ningún otro periodo de la historia brasileña testimonió cambios tan profundos, decisivos y acelerados como los 13 años de permanencia de la corte portuguesa en Río de Janeiro. En el espacio de menos de una década y media, Brasil dejó de ser una colonia cerrada y atrasada y comenzó a pavimentar su camino rumbo a la independencia. Presionado por las circunstancias, durante ese periodo don Juan tomó innumerables decisiones que resultaron en un impulso de prosperidad sin precedentes en la historia de la América portuguesa. La providencia más importante fue la apertura de los puertos, anunciada en Salvador el día 28 de enero de 1808, una semana después de que la familia real atracara en Bahía. Combinada con otras dos medidas: el fin de la prohibición de manufacturas y la concesión de libertad de comercio, representaba en la práctica el fin del periodo colonial brasileño. Por primera vez, en más de tres siglos, el país estaba libre del régimen de monopolio portugués para integrarse al sistema internacional de producción y comercio.

La principal beneficiaria de la apertura de los puertos sería la Inglaterra de la Revolución Industrial, que inundaría Brasil con sus productos. Eran tejidos de algodón, lino y lana, piezas de vidrio, botas y zapatos, armas de fuego y municiones, hilos, clavos y cuerdas, serruchos, martillos, palas y hachas, utensilios de toda naturaleza que llegaban a precios muy accesibles y prácticamente sin competidores. En 1822, la mitad de los 434 navíos extranjeros atracados en Río de Janeiro eran ingleses. Las exportaciones británicas a Brasil alcanzaban los 2 millones de libras anuales, cuatro veces lo que el gobierno conseguía recaudar en tasas e impuestos en el país entero en aquel año.

Juan VI mandó mejorar la comunicación entre las diversas regiones, estimular la población y el aprovechamiento de las riquezas de la colonia. La apertura de nuevas carreteras ayudó a romper el aislamiento que hasta entonces vigoraba entre las provincias. Su construcción estaba oficialmente prohibida por ley desde 1733. Las zonas más remotas fueron exploradas y cartografiadas. La navegación fluvial también fue estimulada. El primer barco a vapor, comprado en Inglaterra en 1818 por Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira e Horta, rico fabricante y futuro marqués de Barbacena, comenzó a navegar un año más tarde en las aguas del Recôncavo Baiano. Las ciudades más próximas a la corte crecieron en tamaño y riqueza. Convertida en capital del imperio colonial portugués, Río de Janeiro pasó por transformaciones drásticas.

La creación de una escuela de medicina en Salvador y otra en Río de Janeiro inauguró la enseñanza superior en Brasil. Después vinieron una escuela de técnicas agrícolas, un laboratorio de estudios y análisis químicos y la Academia Real Militar, cuyas funciones incluían la enseñanza de ingeniería civil y minera. Una nueva estructura del Estado, que hasta entonces funcionaba en Portugal, se transfirió a Brasil con la organización del Supremo Consejo Militar y de Justicia, la Casa de Súplicas (que sería el equivalente al Supremo Tribunal Federal), de la Intendencia General de Policía de la Corte (mezcla de prefectura con secretaría de seguridad pública), del Erario Regio, del Banco de Brasil, del Consejo de Hacienda y del Cuerpo de la Guardia Real. En el Teatro Real de São João se presentaban cantantes, compositores, bailarines y compañías teatrales venidas de Europa.

Cambios culturales

En los 13 años de Juan VI en Brasil, la colonia fue redescubierta por los extranjeros, autorizados por primera vez a visitarla. Misiones artísticas, científicas y culturales escudriñaron su territorio documentando paisajes, riquezas y tipos humanos. El pintor Debret, principal nombre de la Misión Artística Francesa de 1816, se convertiría en gran amigo de Pedro I. Al lado de Nicolas-Antoine Taunay, dejó el registro más precioso de aquel momento de gran transformación en la realidad brasileña.

Don Juan promovió la cultura; para ello creó la Biblioteca Real en 1810, el Jardín Botánico en 1811 y el Museo Real en 1818. El viajero francés Jacques Arago quedó sorprendido al visitar la Biblioteca Real traída de Portugal por don Juan. Con 60.000 volúmenes y obras raras, era una de las mayores del mundo. Situada, no obstante, en un país de gente analfabeta, estaba vacía. Decía Arago: «Grande y bella y enriquecida con las mejores obras literarias, científicas y filosóficas de las naciones civilizadas, está perfectamente desierta y desconocida por los brasileños; la visité dos veces, y las dos me encontré ahí solo con el director».

Libertad de prensa

Un cambio de gran impacto fue la aparición de la prensa, prohibida en Brasil hasta 1808. Ella cambió el ambiente intelectual y político del país y pasó a diseminar y debatir las ideas políticas que llegaban de Europa y Estados Unidos. En sus primeros 13 años de funcionamiento, la prensa estaba sometida a tres instancias de censura. «Quien quisiese, en Brasil, publicar algo, recorría un largo camino», escribió la historiadora Isabel Lustosa, autora de un excelente estudio sobre el tema. Todo original debía, inicialmente, ser enviado al ministro de Negocios Extranjeros y de la Guerra. De allí, si se aprobaba, seguía para el Despacho de la Corte y, finalmente, para la Real Mesa Censora. Con la creación de la Imprenta Regia, comenzó a circular, el día 10 de septiembre de 1808, la Gazeta do Río de Janeiro, primer periódico publicado en territorio nacional. Solo imprimía noticias del interés del gobierno. El mismo año fue lanzado en Londres, para huir de la censura, el Correio Braziliense, del periodista Hipólito José da Costa. La censura cayó, finalmente, con un decreto del 2 de marzo de 1821. A partir de ahí, todo ciudadano podría manifestar sus opiniones sin censura previa.

Libres de la censura, los periódicos se transformaron rápidamente en el escenario en que se trataban los principales debates durante la Independencia y el Primer Reinado. El año de la Independencia ya había 53 periódicos en circulación en todo el imperio. Los nombres eran reveladores de las ideas que defendían: O Repúblico, O Tribuno do Povo, A Nova Luz Brasileira, Aurora Fluminense, Sentinela da Liberdade. Algunos defendían la deportación y el confinamiento de todos los nacidos en Portugal. Otros eran francamente republicanos. Fue este “el laboratorio donde tuvieron lugar embrionarias e imprevisibles formas de competición política”, según Isabel Lustosa.

Como resultado, el país vivió “un momento extremadamente vibrante, donde se asistió a un proceso de liberalización política sin precedentes en nuestra historia”, en evaluación de la historiadora. “Cada cual escribía y firmaba lo que bien entendía”. Los artículos, a veces publicados en periódicos manuscritos, cuya tirada no iba más allá de algunas decenas de ejemplares distribuidos de mano en mano, incluían “el insulto, la indecencia, los ataques personales, las descripciones deformadoras de aspectos morales o físicos” y muchas veces resultaban en agresiones corporales. Curiosamente, hasta el príncipe regente y futuro emperador participaba de los debates impresos escribiendo artículos firmados con seudónimos.

Desarrollo de la música

La música era, de lejos, el arte preferido por la corte portuguesa en Río de Janeiro. El pintor Jean-Baptiste Debret, que llegó a Brasil con la Misión Artística Francesa de 1816, estimó que el rey Juan VI gastaba 300.000 francos anuales, una fortuna para la época, en el mantenimiento de la Capilla Real y su cuerpo de artistas, que incluían “150 cantores, entre ellos magníficos virtuosi italianos, de los cuales algunos famosos castrati, y cien ejecutores excelentes, dirigidos por dos maestros de capilla”. En 1811, llegó a Río de Janeiro el más renombrado músico portugués, el maestro Marcos Antonio da Fonseca Portugal. Hasta la partida de la corte, en 1821, compondría innumerables piezas y músicas sacras en homenaje a los grandes eventos de la corona. En 1816, el compositor y maestro austríaco Sigismund Neukomm llegó a Brasil.

Neukomm era uno de los mejores organistas de su época; nacido en Salzburgo, Austria, en 1778, fue alumno de Joseph Haydn y colega de estudios de Ludwig van Beethoven en Viena. En Brasil, compuso 71 obras, que hasta hoy sorprenden a los especialistas por su refinamiento y complejidad. Incluyen la Marcha triunfal à grande orquestra, una orquestación de seis valses del príncipe don Pedro, de quien fue profesor, además de una marcha sinfónica, una misa y un Te Deum para la ceremonia de aclamación de don Juan VI, en 1818. Otra gran contribución suya fue el registro de cantigas del violinista y compositor Joaquín Manuel Gago da Camera.

En Río de Janeiro, donde vivió cinco años, Neukomm frecuentaba la casa del barón Von Langsdorff, cónsul general de Rusia, cuya mujer era su alumna. Era un punto de encuentro de músicos, compositores y cantantes de la corte, que allí se reunían para conocer y ejecutar las novedades llegadas de Europa. Entre los frecuentes estaban la princesa y futura emperatriz Leopoldina y su marido, don Pedro. Los dos eran amigos del padre José Mauricio Nunes García, también profesor de música de don Pedro al lado de Marcos Antonio Portugal y Neukomm. Mulato y padre de seis hijos, el padre está considerado actualmente el más importante compositor brasileño de la corte de don Juan.

El Himno de la Independencia de Brasil es una canción patriótica oficial brasileña, creado en 1822, conmemorando la declaración de independencia de Portugal. Su melodía fue compuesta por el Emperador de Brasil, Pedro I, y fue popular hasta su abdicación en 1831. La letra fue escrita por Evaristo da Veiga.

Grupos políticos en el proceso de independencia brasileña

Debido a los intereses de las Cortes portuguesas en recolonizar Brasil, los grupos políticos se dividieron en territorio brasileño, con diferentes propuestas y reacciones para pensar en el futuro de Brasil. Las diversas propuestas de estos grupos partidistas eran:

- Partido portugués (colonialista). Este partido estaba a favor del proyecto de recolonizar Brasil como colonia de Portugal. Sus miembros sostuvieron que los diversos cambios aprobados en Brasil durante el período de Juan perjudicaron a los portugueses en el ámbito económico, que sintieron una caída en el volumen de sus negocios. Por tanto, el partido portugués quería acabar con estas libertades económicas y administrativas. El partido contaba entre sus miembros con grandes comerciantes, militares y servidores públicos.

- Partido brasileño (anticolonialistas). Este partido estaba formado por la aristocracia rural, con grandes agricultores con esclavos. Su principal dirección fue José Bonifacio, quien logró captar el apoyo de don Pedro, príncipe regente, para las propuestas del partido. El partido brasileño estaba interesado en una independencia moderada, sin cambios en la estructura social presente en Brasil.

- Partido de los liberales radicales. El partido portugués y el brasileño tenían varias diferencias respecto al futuro de Brasil, pero ambos coincidían en un solo punto: la estructura esclavista de la sociedad colonial no debía ser modificada y el sistema político vigente en la realidad brasileña no podía tener participación popular. Así surgió un grupo que predicaba precisamente una independencia que cambiaría la estructura actual de la sociedad brasileña, siendo identificados como liberales radicales. Formada por profesionales liberales como médicos, profesores, periodistas, pequeños comerciantes, entre otros, esta vertiente política se vinculó a capas urbanas, con la propuesta de transformar toda la estructura brasileña.

Hay que resaltar que estos partidos no estaban formados exclusivamente por miembros de una sola nacionalidad. En el partido portugués había miembros de origen brasileño, así como en el partido brasileño había miembros de origen portugués, inglés e incluso francés. También hay que resaltar que esta clasificación entre portugueses y brasileños también sirve para identificar las propuestas, respectivamente, entre colonialistas y anticolonialistas.

También hubo una división entre las provincias brasileñas. Belém (provincia de Grão-Pará) y Salvador (provincia de Bahía) se rebelaron contra Río de Janeiro y establecieron juntas de gobierno, es decir, se sumaron al proyecto vintista. Otras provincias, como São Paulo y Río Grande del Sur, permanecieron fieles a Pedro I y al gobierno de Río de Janeiro.