¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Reconocimiento internacional

El primer país del mundo que reconoció la independencia brasileña fue las Provincias Unidas del Río de la Plata (la actual Argentina) el 25 de junio de 1823.

Gran Bretaña y Portugal reconocieron la independencia brasileña al firmar un tratado el 29 de agosto de 1825. Hasta entonces, los brasileños temían que Portugal continuara su ataque impidiendo con barcos de guerra el comercio exterior del recién creado Imperio de Brasil. La revancha portuguesa, no obstante, llegó de manera financiera en tanto los artículos secretos del tratado británico con Portugal requerían que Brasil asumiera el pago de 1.400.000 libras esterlinas debidas a Gran Bretaña e indemnizar al rey Juan VI de Portugal y a otros civiles portugueses por pérdidas totalizando 600.000 libras esterlinas.

Brasil también renunció a toda futura anexión de las colonias portuguesas africanas, y en un tratado colateral con Gran Bretaña, prometió terminar con el comercio de esclavos, aunque no se ofreció abolir la esclavitud dentro de Brasil. Ninguna de estas medidas fue del gusto de los terratenientes portugueses sostenedores de esclavos, que se veían privados de recibir más esclavos africanos debido a la presión británica y que debían pagar tributos a la corona imperial para abonar la crecida deuda contraída con los portugueses.

España, inmersa en las guerras de independencia hispanoamericanas, reconocería la independencia del Brasil en 1834, una vez producida la muerte de Fernando VII.

Asamblea Constituyente (1823-24)

El primer acto político del emperador de Brasil Pedro I fue la convocatoria de la Asamblea Constituyente.

El 3 de marzo de 1823, la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Imperio de Brasil inició su legislatura para realizar la primera constitución del país. Ese mismo día, Pedro I dijo un discurso a los diputados allí reunidos, dejando claro por qué había afirmado durante su coronación al final del año anterior que la constitución debía ser digna de Brasil y de él.

Pedro I recordó a los diputados en su discurso que la constitución debía impedir eventuales abusos no solo por parte del monarca, sino también de la clase política y de la población. Para ello, se debería evitar implantar leyes que en la práctica no serían respetadas. La Asamblea, en un primer momento, se apresuró a aceptar el pedido del Emperador, pero a algunos diputados les incomodó el discurso de Pedro I. Uno de ellos, el diputado por Pernambuco, Andrade de Lima, manifestó claramente su descontento alegando que la frase del monarca era bastante ambigua.

Los diputados que se reunieron en la Asamblea Constituyente eran en su mayoría liberales moderados, reuniendo “lo mejor y más representativo de Brasil”. Fueron elegidos indirectamente y mediante votación censal y no pertenecían a partidos que aún no existían en el país. Sin embargo, entre ellos había facciones, tres de las cuales eran discernibles:

- Los “bonifácios”, que estaban liderados por José Bonifacio y defendían la existencia de una monarquía fuerte, pero constitucional y centralizada. Para evitar la posibilidad de una fragmentación del país, pretendían abolir la trata de esclavos y la esclavitud, llevar a cabo la reforma agraria y desarrollar económicamente el país libre de préstamos extranjeros.

- Los “portugueses absolutistas”, que comprendían no solo a portugueses, sino también a brasileños, defendían una monarquía absoluta y centralizada, además del mantenimiento de sus privilegios económicos y sociales.

- Los “liberales federalistas”, que tenían en sus filas a portugueses y brasileños, y que predicaban una monarquía meramente figurativa y descentralizada, a ser posible federal, en conjunción con el mantenimiento de la esclavitud, además de combatir con vehemencia los proyectos de bonificaciones.

Ideológicamente, el Emperador se identificaba con los “bonifacios” tanto en lo referente a proyectos sociales y económicos como en lo que se refiere a los políticos, pues no tenía ningún interés en actuar como monarca absoluto y mucho menos en servir como “una figura de papel en el gobierno”.

El borrador de la Constitución de 1823 fue redactado por Antonio Carlos de Andrada, quien estuvo fuertemente influenciado por las Cartas francesa y noruega. Luego fue enviada a la Asamblea Constituyente, donde los diputados comenzaron a trabajar para producir la carta definitiva. Hubo varias diferencias entre el proyecto de 1823 y la posterior Constitución de 1824. En materia de federalismo, fue centralizador, pues dividió el país en distritos, que eran divisiones puramente judiciales y no administrativas. Las calificaciones de los votantes eran mucho más restrictivas que la Carta de 1824.

También definía que solo los hombres libres en Brasil serían considerados ciudadanos. La separación de los tres poderes, delegándose el Ejecutivo en el emperador, pero la responsabilidad de sus actuaciones recaería en los ministros de Estado. La Asamblea Constituyente también optó por incluir un veto suspensivo por parte del emperador (al igual que el de 1824), quien podría incluso vetar el propio proyecto de Constitución si así lo deseara.

Sin embargo, los cambios en los rumbos políticos llevaron a los diputados a proponer hacer del monarca una figura meramente simbólica, completamente subordinada a la Asamblea. Este hecho, seguido de la aprobación de un proyecto el 12 de junio de 1823, por el que las leyes creadas por el organismo prescindirían de la sanción del Emperador, llevó a Pedro I a chocar con la Asamblea Constituyente.

En teoría, Pedro I, en cambio, quería mantener el control político y ejecutivo mediante el veto, iniciando un desacuerdo entre electores con diferentes puntos de vista. Sin embargo, detrás de la disputa entre el emperador y la Asamblea, había otra disputa más profunda que fue la verdadera causa de la disolución de la Asamblea Constituyente. Desde el inicio de los trabajos legislativos, la principal intención de los federalistas liberales fue derrocar a cualquier precio el ministerio presidido por José Bonifacio y vengarse de las persecuciones que sufrieron el año anterior.

Los portugueses absolutistas, en cambio, vieron perjudicados sus intereses cuando José Bonifacio dictó los decretos del 12 de noviembre de 1822 y del 11 de diciembre de 1822, donde en el primero eliminó los privilegios de los lusitanos. En el segundo secuestró los bienes, mercancías y propiedades pertenecientes a quienes habían apoyado a Portugal durante la independencia de Brasil. A pesar de sus diferencias, los portugueses y los liberales se aliaron con el objetivo de sacar del poder al enemigo común.

Las dos facciones aliadas reclutaron a su lado a los amigos íntimos del Emperador, quienes pronto intentaron envenenar la amistad del monarca con su gran amigo, José Bonifacio de Andrada e Silva. Al ver a la mayoría de la Asamblea abiertamente descontenta con el ministro Bonifacio e influenciada por sus amigos, que se identificaban con los intereses de los portugueses, Pedro I destituyó a los ministros de Estado. Se inició entonces una guerra de ataques entre los periódicos del país, que defendían a una u otra facción política. La alianza entre liberales y portugueses fue efímera. Tan pronto como el ministro Bonifacio fue destituido, los dos grupos se volvieron el uno contra el otro. Para el Emperador, cualquier relación con los liberales sería inaceptable, pues conocía muy bien sus intenciones de transformarle en una figura meramente decorativa. Los ataques contra los portugueses en general e incluso contra Pedro I por parte de periódicos y diputados partidarios de los bonifacios llevaron al Emperador a acercarse a los portugueses.

La crisis se agravó aún más cuando un episodio que normalmente sería completamente ignorado acabó siendo utilizado con fines políticos. El 5 de noviembre, un boticario nacido en Brasil, que también ejercía el periodismo, sufrió agresiones físicas por parte de dos oficiales portugueses que creían erróneamente que había sido el autor de un artículo insultante contra el pueblo portugués. Los bonifacios, que el 12 de agosto habían lanzado su propio periódico, O Tamoyo, aprovecharon la oportunidad para afirmar que el ataque sufrido por el boticario era en realidad un ataque al honor de Brasil y del pueblo brasileño. Antonio Carlos de Andrada y Martim Francisco de Andrada fueron llevados en hombros por una multitud y se produjo una ola de xenofobia antiportuguesa que intensificó aún más los ánimos. El día 10, los hermanos incluso propusieron en la Asamblea que se retiraran los derechos civiles de los militares y civiles portugueses y que se les deportara.

El emperador observaba todo desde la ventana del Palacio Imperial, que se encontraba al lado de la “Vieja Cárcel”, nombre del lugar donde se desarrollaba la Asamblea Constituyente. El Emperador ordenó al ejército que se preparara para un conflicto, ordenando al general Curado que llevara sus tropas a San Cristóbal. Pedro I contaba con la lealtad de la burocracia, que se sintió atacada por los insultos dirigidos a él y al emperador por los periódicos aliados de los Andradas y exigió de ellos castigo.

Los diputados expresaron aprensión y exigieron respuestas sobre el motivo de la concentración de tropas en San Cristóbal. El ministro del Imperio, Francisco Vilela Barbosa, en representación del gobierno, afirmó que el posicionamiento de las tropas era para evitar peleas y desacuerdos. El nuevo Ministro Principal también dijo a los presentes que la culpa por la forma en que se estaban desarrollando las cosas recaía en los Andradas y los periódicos involucrados en lo que estaba sucediendo. También exigió que los hermanos Andradas y los periódicos fueran procesados por los presuntos abusos que cometieron.

Los diputados reunidos debatieron la propuesta del gobierno y permanecieron sesionando durante toda la noche. La Asamblea, sin llegar a una resolución pacífica, se negó a tomar decisiones contra los Andradas y los periódicos involucrados. Solamente harían algo si las tropas, que ya estaban fuera de la ciudad, se retiraran más lejos. Pero al día siguiente, cuando Vilela Barbosa regresó a la Asamblea para dar explicaciones sobre la reunión de tropas, algunos diputados gritaron exigiendo que Pedro I fuera declarado proscrito.

Asamblea Constituyente (12 de noviembre de 1823)

El Emperador, observando que la Asamblea no tenía intención de tomar medidas respecto de su antilusitanismo, y que no castigaría ni a la Prensa ni a los diputados implicados, firmó el decreto que disolvía la Asamblea Constituyente, incluso antes de que el ministro del Imperio regresara de la Asamblea. Pedro I ordenó al ejército invadir el congreso el 12 de noviembre de 1823, arrestando y exiliando a varios diputados; este acto pasó a ser conocido como la “noche de la agonía”. Hecho esto, reunió a diez ciudadanos de su entera confianza, pertenecientes al grupo portugués, entre ellos el distinguido Juan Gomes da Silveira Mendonça, marqués de Sabará, quien, después de algunas discusiones a puerta cerrada; redactó la primera constitución de Brasil el 25 de marzo de 1824, siendo escrito por el archivero de las bibliotecas reales, Luis Joaquín dos Santos Marruecos. Esta nueva Carta, según el Emperador, era dos veces más liberal que la que se estaba discutiendo. Pedro I repetiría el mismo proceso dos años después, como Pedro IV de Portugal, participando en la redacción de la Constitución portuguesa de 1826.

Los portugueses propusieron a Pedro I que enviara a los hermanos Andradas a Portugal porque allí muy probablemente serían condenados a muerte por su participación en la independencia de Brasil. Solamente le pidieron su consentimiento. A lo que respondió el Emperador: «¡No! No lo consiento porque es perfidia». A pesar de la aprensión de Pedro I ante la posibilidad de convertirse en una figura nula en el gobierno del país y su manifestación de descontento, no fue el principal motivo del cierre de la Asamblea Constituyente. Los diputados debieron haberse reunido para redactar una Constitución para el país y debatir sus artículos. Sin embargo, se perdieron en disputas por el poder y solamente para defender sus propios intereses llevaron a la capital del Imperio al borde de la anarquía. Sin embargo, este no fue el final de los diputados. De la Asamblea Constituyente surgieron 33 senadores, 28 ministros de Estado, 18 presidentes provinciales, 7 miembros del primer Consejo de Estado y 4 regentes del Imperio.

Pedro I ordenó la disolución de la Asamblea Constituyente y convocó elecciones. Al día siguiente, le encargó al recién establecido Consejo de Estado la redacción de un borrador constitucional; copias de este se enviaron a todos los ayuntamientos y la gran mayoría votó a favor de adoptarlo de inmediato como la Constitución del Imperio.

Con la disolución de la Constituyente en el mes de noviembre. José Bonifacio fue destituido y se asiló en Francia, en la cual vivió cerca de Burdeos hasta que en 1829 se le permitió regresar a Brasil.

En 1824, Pedro I concedió la Constitución del Imperio brasileño, que le garantizaba amplios poderes mediante la creación del Poder Moderador.

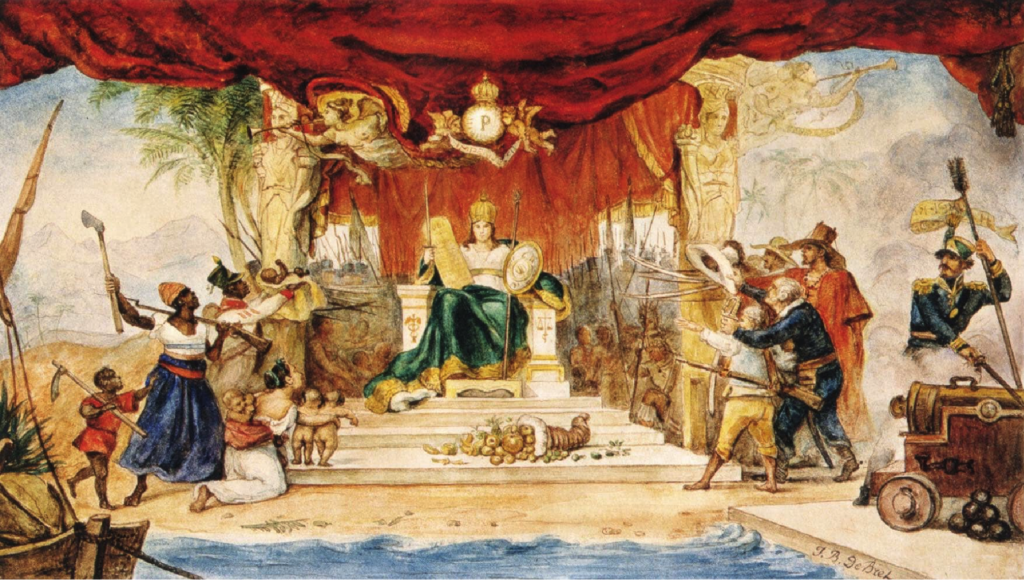

Concesión de la Constitución de 1824

No era el deseo de Pedro I reinar como déspota, ya que “su ambición era estar custodiada por el amor de su pueblo y la lealtad de sus tropas y no imponer su tiranía”. El Emperador, por este motivo, encargó al Consejo de Estado creado el 13 de noviembre de 1823 la redacción de un nuevo proyecto de Constitución que estaría finalizado en apenas quince días. Se trataba de un “consejo de notables” formado por juristas de renombre, todos ellos nativos de Brasil. El grupo incluía a Carneiro de Campos, autor principal de la nueva Carta, así como a Vilela Barbosa, Maciel da Costa, Nogueira da Gama, Carvalho e Melo, entre otros. El Consejo de Estado tomó como base el proyecto de Asamblea Constituyente y, tan pronto como estuvo terminado, envió una copia de la nueva Constitución a todas las cámaras municipales.

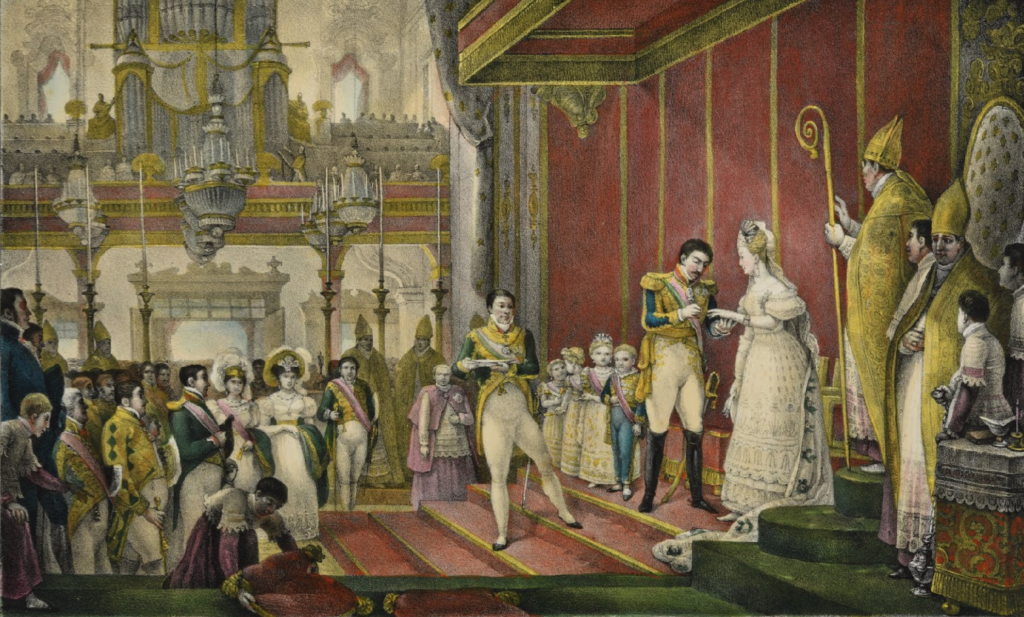

Se esperaba que la Carta sirviera como modelo para una nueva Asamblea Constituyente. Sin embargo, los ayuntamientos sugirieron, en cambio, que el proyecto fuera adoptado “inmediatamente” como Constitución brasileña. Luego, las cámaras municipales, compuestas por concejales elegidos por el pueblo brasileño como sus representantes, votaron a favor de su adopción como Carta Magna del Brasil independiente. Muy pocas cámaras hicieron algún tipo de observación a la Constitución y prácticamente ninguna hizo reservas. La Primera Constitución brasileña fue otorgada entonces por Pedro I y juramentada solemnemente en la Catedral del Imperio, por el Emperador, su esposa, Leopoldina, y las demás autoridades, el 25 de marzo de 1824.

La Carta otorgada en 1824 estuvo influenciada por la Constitución francesa de 1791, la Española de 1812, la Noruega y la Portuguesa. Era un “hermoso documento de liberalismo de tipo francés”, con un sistema representativo basado en la teoría de la soberanía nacional. La forma de gobierno era monárquica, hereditaria, constitucional y representativa, con el país formalmente dividido en provincias, y el poder político estaba dividido en cuatro, de acuerdo con la filosofía liberal de las teorías de la separación de poderes y de Benjamín Constant.

La Constitución fue una de las más liberales que existían en la época, superando incluso a las europeas. Fue más liberal, en varios puntos, y menos centralizador que el proyecto de Asamblea Constituyente, revelando que los constituyentes del primer reinado estaban perfectamente al día con las ideas de la época. Aunque la Constitución preveía la posibilidad de la libertad religiosa solo a nivel interno, en la práctica fue total. Tanto protestantes judíos como seguidores de otras religiones mantuvieron sus templos religiosos y la más completa libertad de culto. Contenía una innovación, que era el Poder Moderador. Este Poder serviría para “resolver impases y garantizar el funcionamiento del gobierno”. La separación entre los poderes ejecutivo y moderador surgió de la práctica en el sistema monárquico del parlamentario británico.

Había en la Carta Magna algunas de las mejores posibilidades de la revolución liberal que se estaba produciendo en Occidente, aquellas que darían sus frutos, aunque de forma imperfecta, en el reinado de Pedro II. La Constitución duró más de 65 años garantizando los derechos básicos de sus ciudadanos mejor que cualquier otra nación del hemisferio occidental, con la posible excepción de los Estados Unidos.

Entre las principales definiciones de la constitución de 1824 se encuentran:

- El gobierno era una monarquía unitaria y hereditaria.

- La existencia de 4 poderes: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Poder Moderador, este por encima de los demás poderes, ejercido por el Emperador.

- El Estado adoptó el catolicismo apostólico romano como religión oficial. Se permitía que otras religiones tuvieran sus cultos domésticos, prohibiéndose la construcción de templos con distinta apariencia exterior.

- Los diputados electos deberán profesar la religión católica.

- Define quién es considerado ciudadano brasileño.

- Las elecciones serían censales e indirectas.

- Sometimiento de la Iglesia al Estado, incluido el derecho del emperador a otorgar cargos eclesiásticos en la Iglesia católica.

- Fue uno de los primeros en el mundo en incluir en su texto una lista de derechos y garantías individuales.

- El Emperador no debía rendir cuentas (no era legalmente responsable de sus acciones).

- A través del Poder Moderador, el Emperador nombraría miembros vitalicios del Consejo de Estado, presidentes provinciales, autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica Apostólica Romana y miembros vitalicios del Senado. También nombraría y suspendería a magistrados del Poder Judicial, así como nombraría y destituiría a ministros del Poder Ejecutivo.

Confederación del Ecuador

Pedro I disolvió la Asamblea Constituyente en 1823, que no fue bien recibida en Pernambuco. Los dos mayores dirigentes liberales de la provincia, Manuel de Carvalho y Joaquín de Silva Ravelo, conocido como Frei Caneca, lo apoyaron y consideraron a los Bonifacios culpables del hecho. Ambos, así como varios partidarios, eran republicanos que participaron en la revuelta de 1817 y habían sido indultados. Aceptaron la monarquía porque creían que al menos tendrían autonomía provincial.

La promulgación de la Constitución de 1824, con su régimen altamente centralizado, frustró sus deseos. Pernambuco estaba dividido entre dos facciones políticas, una monárquica, encabezada por Francisco País Barreto, y la otra liberal y republicana, encabezada por Manuel de Carvalho Paes de Andrade. La provincia de Pernambuco estaba gobernada por Paes Barreto, quien había sido designado gobernador en Recife por Pedro I, de acuerdo con la ley promulgada por la Asamblea Constituyente el 20 de octubre de 1823, y que luego sería mantenida por la Constitución, que era extremadamente centralista. El germen de la revuelta cayó en suelo fértil debido a las ansias de las élites pernambucanas de contar con un marco legal que les facilitara la autonomía, a la cual consideraban indispensable para sostener su predominio económico que aceleradamente se trasladaba hacia el sur de Brasil, en perjuicio de las regiones del norte.

Los liberales locales, que forzaron la renuncia de País Barreto en diciembre de 1823 y colocaron en su lugar a Manuel de Carvalho Paes de Andrade el 13 de diciembre de 1823 sin informar de ello al Emperador ni al Gobierno de Río de Janeiro.

En cuanto las noticias de la destitución del gobernador llegaron a la capital imperial, el Emperador dispuso que una fuerza naval brasilera se dirigiera a Recife al mando del capitán británico John Taylor con las fragatas Niterói (38) e Ipiranga (50). Para entonces, Pedro I no deseaba enfrentamientos armados con los liberales de Pernambuco mientras la propia independencia de Brasil no se hallaba asegurada; hay que recordar que incluso hasta mediados de 1824 había tropas leales a Portugal estacionadas en el país.

Las gestiones de Taylor fracasaron. Los liberales se negaron con vehemencia a reinstalar a País Barreto y se jactaban: «Morimos todos, Pernambuco será destruido, vayamos a la guerra». Frei Caneca, José da Natividade Saldanha y Juan Soares Lisboa (que había regresado recientemente de Buenos Aires) fueron los intelectuales de la rebelión que buscaba preservar los intereses de la aristocracia que representaban.

A pesar del evidente estado de rebelión en el que se encontraba la ciudad de Recife, Pedro I trató de evitar un conflicto que consideraba innecesario y nombró un nuevo presidente para la provincia, José Carlos Mayrink da Silva Ferrão. Mayrink procedía de la provincia de Minas Gerais, pero estaba vinculado a los liberales y podía actuar como entidad neutral para reconciliar las dos facciones locales. Sin embargo, los liberales no aceptaron a Mayrink, quien regresó a Río de Janeiro. Los rumores de un importante ataque naval portugués (Brasil todavía estaba en guerra por su independencia) obligaron a John Taylor a retirarse de Recife. Ambos partieron de vuelta a Río de Janeiro el 2 de julio de 1824.

Paes de Andrade se vio estimulado por los intelectuales Frei Caneca (sobreviviente de la Revolución Pernambucana de 1817) y Cipriano Barata (que no pudo participar directamente al ser arrestado en Río de Janeiro) a formular una constitución copiada de los Estados Unidos; estableciendo el federalismo como base del Estado y aboliendo la esclavitud. Este hecho causó que el movimiento perdiera mucho apoyo entre los terratenientes rurales y entre las élites comerciales, aunque le trajo gran apoyo de las masas de campesinos y jornaleros pobres. No obstante, las masas populares exigieron a las autoridades de la Confederación establecer formas de ejercer efectivamente sus derechos antes que enrolarlas en tropas para luchar contra los soldados imperiales, lo cual dificultó la administración de Paes de Andrade. Junto con ello, Paes de Andrade notó pronto que su mayor apoyo procedía de las masas populares urbanas instigadas por Frei Caneca, pero que con ello perdía apoyos de otros grupos urbanos, lo cual dividía fatalmente al movimiento.

Al día siguiente, Paes de Andrade, aprovechando la marcha de las fragatas, proclamó la independencia de Pernambuco, fundando la Confederación del Ecuador e invitando a adherirse a la revuelta a las provincias de Gran Pará (actuales estados de Amazonas, Roraima, Rondonia y Pará), Maranhão, Piauí, Ceará, Río Grande del Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba y Bahía. Este intento fracasó, pues ninguna de estas regiones aceptó el proyecto secesionista, a excepción de algunas aldeas de Paraíba y Ceará, siendo las aldeas de Ceará mandadas por Gonzalo Ignacio de Loyola Albuquerque e Melo, más conocido como Padre Mororó. El líder confederado organizó sus tropas, incluido el reclutamiento forzoso de niños y ancianos, sabiendo que el gobierno central pronto enviaría soldados para atacar a los confederados. País Barreto reunió tropas para sofocar la revuelta, pero acabó siendo derrotado y permaneció en el interior de la provincia a la espera de refuerzos.

Al conocerse este hecho en Río de Janeiro, Pedro I ordenó el 2 de agosto enviar 1.200 soldados mandados por el general Francisco de Silva e Lima y una flotilla dirigida por el almirante escocés Thomas Cochrane, compuesta por una fragata, un bergantín, una corbeta y 2 transportes.

Las tropas desembarcaron en Maceió, capital de la provincia de Alagoas, desde donde partieron hacia Pernambuco. Las fuerzas imperiales pronto se encontraron con País Barreto y 400 hombres que se unieron a la marcha. En el camino, las tropas fueron reforzadas por milicianos que aumentaron el contingente hasta los 3.500 efectivos. La mayoría de la población de Pernambuco, que vivía en el interior, incluidos los partidarios de País Barreto e incluso aquellos neutrales o indiferentes a las disputas entre las facciones, permanecieron fieles a la monarquía.

Mientras tanto, Cochrane, que ya se encontraba en Recife bloqueando la ciudad, buscó convencer a Manoel de Carvalho para que se rindiera y así evitar muertes innecesarias. Este último rechazó arrogantemente la oferta, alegando que preferiría morir luchando “en el campo de la gloria”. El 12 de septiembre, fuerzas terrestres lideradas por Brigadeiro Lima e Silva y Pais Barreto atacaron Recife. Manoel de Carvalho, que había jurado luchar hasta la muerte, huyó escondido sin siquiera informar a sus hombres junto con Natividade Saldanha y partió hacia un barco británico.

Los rebeldes, sin líder y desmotivados, fueron completamente derrotados cinco días después. Algunos liderados por Fray Caneca lograron escapar y se dirigieron hacia Ceará. Creían que podían unir fuerzas con los rebeldes de esa provincia. Unas semanas más tarde fueron completamente derrotados por las tropas leales. Algunos murieron, como Juan Soares Lisboa, y Alencar Araripe (asesinado por sus propios hombres), mientras que otros fueron encarcelados, como Caneca.

Los rebeldes de Paraíba no tuvieron mejor suerte, ya que fueron rápidamente aniquilados por tropas de la propia provincia. El proceso judicial para identificar a los responsables se inició en octubre de 1824 y se prolongó hasta abril de 1825. De los cientos de personas que participaron en la revuelta en las tres provincias, 31 fueron condenados a muerte, entre ellos Frei Caneca y el Padre Mororó. a Frei Caneca, quien por su condición de clérigo debió ser fusilado al negarse los verdugos a participar en su ejecución por ahorcamiento.

Las ejecuciones de los líderes pusieron fin al movimiento, cuyo lema era “Religión, Independencia, Unión y Libertad”, y le costaron a la provincia de Pernambuco la pérdida de parte de su territorio (la antigua Comarca del Río de San Francisco), incorporada a la provincia de Bahía. El movimiento también dejó un rastro de rivalidades mortales, estancamiento económico y enfrentamientos políticos en toda la región. Todos los demás fueron indultados por Pedro I el 7 de marzo de 1825.

Revolución en Caerá

Manoel de Carvalho envió invitaciones a las demás provincias del norte y noreste de Brasil para unirse a Pernambuco y formar la Confederación del Ecuador. En teoría, el nuevo Estado republicano estaría formado, además de Pernambuco, por las provincias de Piauí, Ceará, Río Grande del Norte, Paraíba, Sergipe y Alagoas. Sin embargo, ninguno de ellos se sumó a la revuelta separatista, a excepción de algunas aldeas de Paraíba y Ceará; siendo las aldeas de Ceará comandadas por Gonzalo Ignacio de Loyola Albuquerque e Melo, más conocido como Padre Mororó, quien fue quien reunió a los miembros de la Cámara de Quixeramobim, el 9 de enero de 1824, en el sertón (desierto) nororiental, para proclamar la deposición de la dinastía de Braganza.

En enero de 1824, las cámaras de Quixeramobim e Icó proclamaron la república. Y, en otras localidades del interior de Ceará, varios concejales expresaron posiciones contra el régimen imperial.

La situación se agravó con la deposición del gobernador Pedro José da Costa Barros, quien fue reemplazado por el confederado Tristán Gonçalves de Alencar Araripe, presidente de la provincia de Ceará. Contaba con el apoyo del Padre Mororó, secretario del gobierno provisional, y el capitán general cratonense José Pereira Filgueiras, quien vino a sumarse al movimiento. Los tres llegaron a ser reconocidos a nivel nacional como líderes de este movimiento en la provincia. Las demás ciudades y pueblos de Ceará no aceptaron el acto y contraatacaron.

Después se dirigieron tierra adentro, donde intentaron derrotar a las tropas leales y, en su ausencia, la capital provincial, Fortaleza, reafirmó su lealtad al Imperio. El padre Mororó difundió el entusiasmo revolucionario por Icó, San Bernardo das Russas y Aracati. Y José Pereira Filgueiras con Tristán Gonçalves de Alencar Araripe encabezaron la participación de Crato. Ceará fue, después de Pernambuco, el estado que participó más activamente en la rebelión.

Revolución en Paraíba

En 1817, la tranquilidad de la futura Vila Imperial dos Patos (actual ciudad de Patos) fue rota por la efervescencia de la Revolución de Pernambuco, que culminaría en el movimiento denominado Confederación del Ecuador. El vicario de Pombal, José Ferreira Nobre, asumió la tarea de propagarlo por el interior de la provincia de Paraíba. Como único camino que conectaba el interior con el mundo civilizado, Patos también se convirtió en una ruta para los revolucionarios, que pretendían proclamar una república basada en la constitución colombiana.

En la mañana del 7 de septiembre de 1824, los implicados en los movimientos separatistas, entre ellos Frei Caneca, pasaron por la aldea de Patos, detenidos, rumbo a Recife. En el diario del célebre revolucionario, sobre la parada de la comitiva en Patos, hubo una cena en casa del vicario Antonio da Silva Costa, destacando la afabilidad del anfitrión. Durmieron en Cacimba dos Bois, a 2,5 leguas. Frei Caneca elogió los caminos de la región y criticó al propietario de la hacienda Conceição do Estreito, a quien atribuyó el adjetivo somítico y agregó: “En este viaje pasamos por el llamado Pasaje, cuyo ambiente, vientos, hierbas y perspectivas son de la playa del mar”.

Al pasar por Patos, el fraile héroe no sabía que estaba a punto de ser detenido, siendo ejecutado el 13 de enero de 1825, en la fortaleza das Cinco Pontas, en Recife.

Sucesión portuguesa

Tras unas largas negociaciones, Portugal firmó el 29 de agosto de 1825 un tratado con Brasil en el que reconocía su independencia. A excepción de este punto, las cláusulas en él provistas eran a expensas de Brasil, incluida una demanda de reparaciones a pagar a Portugal; mientras que para la antigua metrópoli no se fijó ningún requisito. La compensación se había de pagar a todos los ciudadanos portugueses residentes en el territorio sudamericano, por las pérdidas que habían tenido, por ejemplo, con la confiscación de propiedades. A Juan VI se le concedió el derecho a usar el tratamiento de emperador de Brasil.

Uno de los puntos más humillantes era el que aseguraba que, en vez de haberla conseguido los brasileños por la fuerza, la independencia la habría concedido el monarca como acto benéfico. Además, se le reconoció a Gran Bretaña su papel en el desarrollo de las negociaciones con la firma de un tratado separado en el que se renovaban sus tratos comerciales preferentes y de una convención en la que Brasil se comprometía a abolir el tráfico de esclavos con África durante cuatro años. Ambos acuerdos perjudicaron gravemente los intereses comerciales brasileños.

Pedro I recibió unos meses después la noticia de que su padre había fallecido el 10 de marzo de 1826 y de que él lo había sucedido en el trono portugués como el rey Pedro IV. Consciente de que la reunificación de Brasil y Portugal no sería vista con buenos ojos por ambas naciones, se apresuró a abdicar la corona de Portugal, cosa que hizo el 2 de mayo, en favor de su hija mayor, que se convirtió en la reina María II. Esta abdicación, no obstante, fue condicional: Portugal había de aceptar la Constitución que él mismo había esbozado y María II se casaría con su tío Miguel, hermano del emperador. Pese a la cesión del trono, Pedro continuó ejerciendo de rey ausente e intercedía en sus asuntos diplomáticos, así como en materia interna, llevando a cabo las designaciones. Le resultó difícil, sin embargo, mantener su posición como emperador de Brasil al margen de sus obligaciones a la hora de proteger los intereses de su hija en Portugal.

Miguel fingió aceptar los planes de su hermano. Nada más ser declarado regente, a comienzos de 1828, y con el respaldo de Carlota Joaquina, derogó la Constitución y, apoyado por los portugueses defensores del absolutismo, se proclamó rey con el nombre de Miguel I. Además de la de su querido hermano, Pedro tuvo también que soportar la deserción al bando contrario de las hermanas que le quedaban: María Teresa, María Francisca, Isabel María y María de la Asunción. Tan solo su hermana pequeña, Ana de Jesús María, se mantuvo fiel y, de hecho, viajó a Río de Janeiro para estar más cerca de él. Consumido por el odio, comenzó a creer en los rumores que decían que Miguel I había asesinado a su padre y se centró en Portugal en vano. Intentó recabar apoyos internacionales para los derechos de María.

Guerra Cisplatina (1825-28)

Con el respaldo de las Provincias Unidas del Río de la Plata (actual Argentina), un pequeño grupo de rebeldes liderados por Fructuoso Rivera y Juan Antonio Lavalleja se levantaron contra el dominio brasileño y declaró en abril de 1825 la independencia de la provincia Cisplatina (antigua Banda Oriental). Si bien el Gobierno percibió en un primer momento el desafío como un levantamiento insignificante, las Provincias Unidas, que esperaban anexionarse el territorio, se involucraron más en el asunto y causaron preocupaciones más serias. Como escarmiento, el Imperio de Brasil declaró la guerra en diciembre. El Emperador viajó a la provincia de Bahía, en el nordeste, en febrero de 1826 y se llevó a su mujer y a su hija María. Tenía como objetivo recabar apoyos para el esfuerzo de guerra, y los lugareños lo recibieron con los brazos abiertos.

Entre el séquito imperial se encontraba Domitila de Castro Canto y Melo, por aquel entonces vizcondesa y más tarde marquesa de Santos. Había sido amante de Pedro I desde que se conocieran allá por el año 1822. Aunque él nunca había sido fiel a María Leopoldina, siempre había intentado ocultar sus escapadas sexuales con otras mujeres. Pero la atracción por su nueva amante “había llegado a ser flagrante y sin límites”, al tiempo que su esposa tenía que soportar las ofensas y ser objeto de cotilleos. El monarca se mostró cada vez más grosero y arisco para con ella, la dejó con poco dinero, le prohibió abandonar el palacio y la obligó a estar siempre con Domitila, su dama de compañía. Su amante, mientras tanto, aprovechó la ocasión para favorecer sus intereses y los de su familia y amigos. Aquellos que buscaban favores o la promoción de sus proyectos ignoraban cada vez más los canales legales y, en cambio, le pedían ayuda a ella.

Pedro partió de Río de Janeiro rumbo a San José, provincia de Santa Catarina, el 24 de noviembre de 1826. De allí marchó a Porto Alegre, ciudad capital de Río Grande del Sur y en la que estaba estacionado el ejército. A su llegada, el 7 de diciembre, se encontró con que las condiciones militares eran peores de las que se había imaginado a partir de los informes. En palabras del historiador Neill Macaulay, «reaccionó con su habitual energía: emitió una gran cantidad de órdenes, destituyó a supuestos timadores e incompetentes, fraternizó con las tropas y, en general, dio una sacudida a la administración militar y civil».

La guerra entre los dos países dio lugar a numerosas batallas terrestres y navales que se prolongaron hasta el año 1828, cuando Brasil perdió la provincia Cistaplina, que pasó a ser un estado independiente llamado República Oriental del Uruguay.

Segundo matrimonio

Durante el regreso del emperador Pedro I desde Porto Alegre a Río de Janeiro, se le comunicó que María Leopoldina había fallecido después de abortar. Corrió el rumor, infundado, de que había muerto después de que Pedro la agrediera.

Tras el fallecimiento de su esposa, Pedro reconoció que la había tratado mal, y la relación con Domitila comenzó a desmoronarse. A diferencia de su amante, María Leopoldina era popular, honesta y lo amaba sin esperar nada a cambio. El Emperador la echaba de menos y ni su obsesión por Domitila le sirvió para sobreponerse al sentimiento de pérdida y arrepentimiento que lo embargaba. Un día, Domitila lo encontró en el suelo, llorando y abrazado a un retrato de su difunta esposa, cuyo espíritu, triste, aseguraba haber visto. Más tarde, el Emperador abandonó la cama que compartía con ella y gritó: «¡Suéltame! Sé que llevo la vida indigna de un soberano. El pensamiento de la emperatriz no me abandona». No descuidó a los hijos, que se habían quedado huérfanos de madre, y en más de una ocasión se le vio con el joven Pedro en brazos y diciendo: «Pobre hijo, eres el príncipe más infeliz del mundo».

Por insistencia de Pedro, Domitila acabó marchando de Río de Janeiro el 27 de junio de 1828. El Emperador había decidido volver a casarse y convertirse en una mejor persona y llegó incluso a intentar convencer a su anterior suegro de su sinceridad, al confiarle en una carta «que toda mi perversidad ha acabado, que no volveré a caer de nuevo en los errores, de los que me arrepiento y por los que he pedido perdón a Dios». No consiguió convencer a Francisco I, que, profundamente ofendido por la conducta mostrada hacia su hija en el pasado, retiró su apoyo a las cuestiones brasileñas y frustró, así, los intereses portugueses de Pedro. Dada su mala reputación en Europa, princesas de diferentes naciones del continente declinaron, una detrás de otra, sus propuestas de matrimonio. Su orgullo quedó así herido y le permitió a su amante volver, cosa que hizo el 29 de abril de 1829, tras cerca de un año fuera.

No obstante, al descubrir que se había arreglado un desposorio para él, decidió poner el punto final a su relación con ella, que regresó el 27 de agosto a la provincia de São Paulo, donde había nacido y donde se quedó. Días antes, el 2 de ese mismo mes, el Emperador se había casado, por procuración, con la princesa bávara Amelia de Beauharnais, hija de Eugenio de Beauharnais y Augusta de Baviera. Al conocerla en persona, quedó sorprendido por su belleza. Los votos se ratificaron en una misa nupcial celebrada el 17 de octubre.

Amelia fue bondadosa y cariñosa con los niños y les brindó la normalidad que tanto necesitaban la familia y la población en general. Tras la marcha de la corte de Domitila, el compromiso del Emperador de mejorar su actitud resultó ser sincero: no tuvo más aventuras y se mantuvo fiel a su esposa. En un intento por mitigar y superar los malentendidos del pasado, hizo las paces con José Bonifacio, su antiguo ministro y mentor.

Abdicación de Pedro I

Los esfuerzos del Emperador por apaciguar a los liberales dieron lugar a cambios de gran importancia. Brindó su apoyo a una ley de 1827 que establecía la responsabilidad ministerial individual. El 19 de marzo de 1831, designó un gabinete formado por políticos de la oposición, permitiendo así que el Parlamento tuviese un papel más relevante que el Gobierno. Ofreció, al fin, posiciones por Europa a Francisco Gomes y otro amigo, nacido en Portugal, para acallar los rumores sobre un “gabinete secreto”. Para su consternación, sus medidas paliativas no apaciguaron a los liberales, que siguieron profiriendo ataques contra su Gobierno y aduciendo su condición de extranjero. Frustrado por la intransigencia, se mostró indispuesto a lidiar con la cada vez más deteriorada situación política.

Mientras tanto, los exiliados portugueses prosiguieron con su campaña para convencerlo de que se olvidase de Brasil y dirigiera sus energías a la lucha en favor de la reclamación de la Corona portuguesa por parte de su hija. Según Roderick J. Barman, «[en] una emergencia, las habilidades del emperador resplandecían; su nervio se calmaba y era ingenioso y firme en la acción. La vida como monarca constitucional, llena de tedio, precaución y conciliación, iba en contra de la esencia de su carácter». Por otro lado, prosigue este historiador, «encontraba en el caso de su hija todo lo que apelaba a su personalidad. Al ir a Portugal, podría defender a los oprimidos, mostrar su caballerosidad y abnegación, mantener el gobierno constitucional y gozar de la libertad de acción que deseaba».

La idea de abdicar el trono brasileño y regresar a Portugal comenzó a tomar forma en su mente y, a partir de 1829, hablaba sobre ella de manera frecuente. Pronto se le presentó una oportunidad para actuar en consonancia con esa noción. La facción más radical del Partido Liberal reunió a bandas callejeras y les ordenó acosar a la comunidad portuguesa de Río. El 11 de marzo de 1831, en un episodio conocido como “noite das garrafadas” (noche de las botellas rotas), los portugueses tomaron represalias y estallaron disturbios en las calles de la capital.

El 5 de abril, Pedro destituyó al gabinete liberal, que tan solo había estado en el poder desde el día 19 del mes anterior, por su incompetencia a la hora de restaurar el orden. Una multitud, incitada por los radicales, se reunió en el centro de la ciudad la tarde del 6 de abril para exigir la inmediata restauración del antiguo gabinete. La respuesta de Pedro fue: «Haré todo para el pueblo, pero nada por el pueblo». Poco después de medianoche, tropas del ejército, incluida su guardia personal, desertaron y se sumaron a las protestas. Fue en ese momento cuando se percató de lo solo y alejado de los asuntos brasileños que estaba y, para sorpresa de todos, abdicó sobre las tres de la madrugada del 7 de abril. Al entregar el documento de abdicación al mensajero, afirmó: «Aquí está mi abdicación; ¡deseo que sean felices! Me retiro a Europa y abandono un país que he amado mucho y todavía amo».