¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

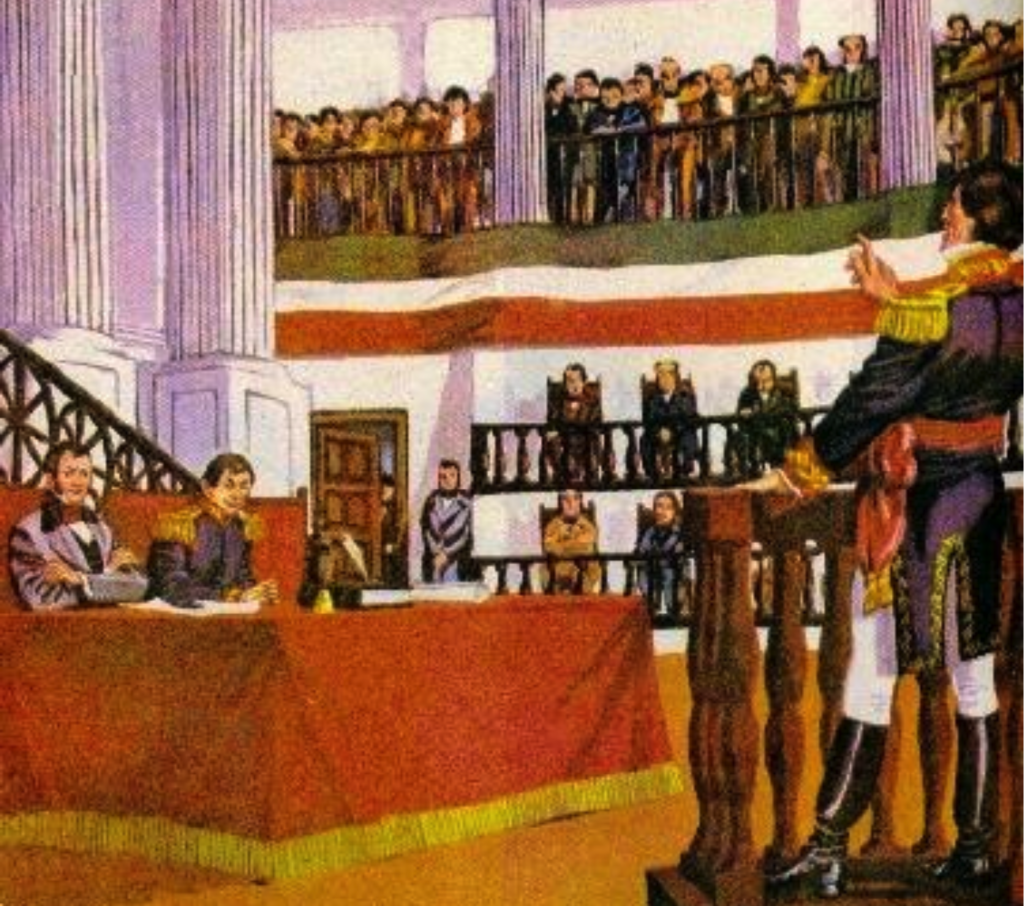

Segundo Congreso Constituyente

Tras la caída del Primer Imperio Mexicano, el Congreso restaurado votó a favor del sistema de República Federada el 12 de julio de 1823. Se creó el Supremo Poder Ejecutivo, un triunvirato que fue el encargado de convocar la creación de la República Federal. El triunvirato estuvo vigente del 1 de abril de 1823 al 10 de octubre de 1824.

El 1 de noviembre de 1823 se expidió el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, un primer texto que estableció los lineamientos a seguir para la creación de un nuevo Congreso Constituyente y la Constitución General, así como las leyes que regirían la República mientras se redactara y ratificara la Constitución General.

El 14 de abril de 1823, mediante un decreto, se cambió el escudo de la bandera nacional; el águila perdió la corona, mira a la izquierda y aparece comiendo una serpiente; desaparece la roca.

El 7 de noviembre de 1823, se instaló el Segundo Congreso Constituyente, el cual sería el encargado de redactar una Constitución para regir la nueva República.

En el Congreso Constituyente se observaron dos tendencias ideológicas: los centralistas, encabezados por fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante, y los federalistas, encabezados por Miguel Ramos Arizpe y Lorenzo de Zavala.

Los centralistas se oponían a dividir el territorio en estados independientes; argumentaban que siempre habían existido las provincias con un gobierno central y consideraban que el régimen federal debilitaría a la nación, la cual necesitaba unión para hacer frente a eventuales intentos de reconquista de España. Los federalistas argumentaban que era el deseo y voluntad de la nación y los estados constituirse de esta forma, y ejemplificaron la prosperidad estadounidense por adquirir este régimen, y en contraparte el fracaso de Iturbide. Años más tarde, esas ideologías formarían el Partido Liberal y el Partido Conservador que sacudirían en varias ocasiones la vida política de México.

El 31 de enero de 1824, se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, la cual fue un estatuto provisional del nuevo gobierno. Al igual que el acta anterior, la nación reivindicaba su soberanía y reiteraba que estaba constituida por estados libres, soberanos e independientes. Durante los siguientes meses, continuaron los debates constitucionales.

Constitución de 1824

El 1 de abril de 1824, se inició el proyecto de la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada el 3 de octubre, promulgada el 4 y publicada el 25 del mismo mes, bajo el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución de 1824 fue la primera constitución oficial de México como nación independiente. Estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos.

- El título 1º estaba titulado: De la nación mexicana, su territorio y religión, comprendía los artículos 1 al 3.

- El título 2º estaba titulado: De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división del poder supremo, comprendía los artículos 4 al 6.

- El título 3º estaba titulado: Del poder legislativo, comprendía los artículos 7 al 73.

- El título 4º estaba titulado: Del supremo poder ejecutivo de la federación, comprendía los artículos 74 al 122.

- El título 5º estaba titulado: Del poder judicial de la federación, comprendía del los artículos 123 al 156.

- El título 6º estada titulado: De los estados de la federación, comprendía los artículos 157 al 165.

- El título 7º estaba titulado: De la conservación, interpretación y reforma de la constitución y acta de constitución, comprendía del artículo 166 al 171.

Se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual originalmente estaba integrada por diecinueve estados y cuatro territorios federales; pero después de un par de ajustes ese mismo año, el país quedó integrado por 19 estados, 4 territorios federales y un distrito federal. La Constitución no contempló expresamente los derechos ciudadanos.

El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico. Los artículos más relevantes fueron:

- 1.- La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia.

- 3.- La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por ley y se prohíbe cualquier otra.

- 4.- La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal.

- 6.- Se divide el supremo poder de la federación para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial.

- 7.- Se deposita el poder legislativo de la federación, en un Congreso general. Este se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.

- 50.- Libertad política de imprenta en la federación y en los estados (apartado 1).

- 74.- Se deposita el supremo poder ejecutivo de la federación en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

- 75.- Habrá también un vicepresidente, en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de este.

- 95.- El presidente y vicepresidente de la federación, entrarán en sus funciones el 1.º de abril, y serán reemplazados precisamente en igual día cada cuatro años, por una nueva elección constitucional.

- 123.- El Poder Judicial reside en una Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito.

- 157.- El gobierno individual de los estados se conforma por tres poderes.

El 8 de octubre de 1824, el Presidente y el Vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su período constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de 1825.

Aunque no estaba estipulado en la constitución, la esclavitud estaba prohibida en la República. El presidente Guadalupe Victoria declaró la abolición de la esclavitud el 16 de septiembre de 1825.

Separación de Centroamérica de México

Tras la anexión de la capitanía de Guatemala al Imperio mexicano, Iturbide anunció en el mes de noviembre de 1822 su decisión de dividir la capitanía en tres provincias: Chiapas, con Ciudad Real como cabecera y con jurisdicción sobre Quetzaltenango; Costa Rica, que unía Costa Rica, Nicaragua y Honduras con León por cabecera; y Sacatepéquez, con Guatemala por capital, y que abarcaba el resto de la región, incluyendo San Salvador.

Esto no hizo más que recrudecer el ambiente hostil del territorio. En Guatemala, Honduras y San Salvador se mostraban insatisfechos por la nueva medida. En el sur, precipitó las guerras civiles en Costa Rica, donde terminaría ganando el bando liberal; y en Nicaragua, que se prolongaría por 17 años. Las circunstancias desfavorables en el propio gobierno mexicano, recrudecidas por la análoga condición fiscal y la división política, desembocaron en la disolución del congreso y en el malestar general. En marzo de 1823 llegaría la noticia al brigadier Vicente Filísola de la caída del Imperio. Maniatado, el brigadier reunió a la antigua diputación provincial de Guatemala para convocar un congreso con representantes de toda la región que decidiera el destino del pacto entre Centroamérica y México.

En tanto se reunía el congreso, se formó una Junta Provisional de Gobierno en Guatemala presidida por Pedro Molina que proclama el 1 de julio de 1823 la segunda “Independencia Absoluta de Centroamérica”, respecto de México y de España y bajo el lema de “Dios, Unión y Libertad”. Los demás cabildos la proclamaron también, con excepción de Chiapas y, finalmente, se convocó la elección del Congreso que sería constituyente. Los liberales habían ganado la mayoría en el congreso, por lo que prevaleció en el debate la idea federalista, estadounidense de origen, y al año siguiente se estableció la República de las Provincias Unidas del Centro de América.

El 29 de marzo convocó a una reunión en la ciudad de Guatemala. El 24 de junio el Congreso local votó su separación de México, con excepción de la provincia de Chiapas, la cual prefirió mantenerse unida. El 1 de julio de 1823, se constituyeron las denominadas Provincias Unidas del Centro de América.

Anexión de Chiapas a México

Menos de un mes después de la segunda declaración de independencia, la diputación provincial de Chiapas se separó de Centroamérica. Los chiapanecos declararon su propia emancipación de cualquier autoridad y formaron una Junta Provisional que gobernara mientras se convocaba un congreso. Días después, llegó Filísola con el ejército en retirada, disolvió el Congreso e impuso a un simpatizante como jefe político y a su teniente Codallos como comandante de armas. El ayuntamiento conservador de Ciudad Real lo apoyó, pero los cabildos de Comitán, Tonalá y Tuxtla se sublevaron y publicaron el Plan de Chiapa Libre, en el que contemplaban la adhesión de Tabasco y Yucatán. La Junta Provisional Gubernativa liberal gobernó hasta que en Ciudad Real triunfó una conspiración conservadora que, con el apoyo del clero y el enviado Lucas Alamán, disolvió la junta y estableció un interinato. Bajo este gobierno fue que se celebraron las elecciones generales en enero de 1824, en las que se votó definitivamente por la anexión a México.

Guerra de Ochomogo en 1823

La Guerra de Ochomogo, primera guerra civil de Costa Rica o Guerra Civil de 1823, fue el primer conflicto bélico interno de Costa Rica tras su independencia de España. Enfrentó a dos bandos: los imperialistas a favor de anexar el país al Primer Imperio mexicano y leales al emperador Iturbide (sin saber que ya para esa fecha había sido depuesto y el Imperio abolido) y los republicanos que promulgaban la total independencia del país.

Para marzo de 1823, la Junta Superior Gubernativa de Costa Rica no había declarado lealtad al emperador Agustín de Iturbide. Por lo tanto, los imperialistas de Cartago y Heredia pactaron derrocar a la Junta.

Ante la tardanza del gobierno costarricense de declarar la anexión al Primer Imperio mexicano en 1823, Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad, junto a otros ciudadanos; derrocaron al gobierno en el primer golpe de Estado de la historia de Costa Rica y proclamaron la anexión al Imperio, estallando así la guerra.

El 29 de marzo de 1823, varios vecinos de Cartago liderados por Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad tomaron el Cuartel de Armas y dieron el primer golpe de Estado en la historia de Costa Rica. Proclamaron la anexión de Costa Rica al Primer Imperio mexicano.

Los cabildos de San José y Alajuela le declararon la guerra a los imperialistas y nombraron al vecino de Alajuela, Gregorio José Ramírez y Castro, general del ejército republicano.

Las principales batallas fueron la batalla de Ochomogo, librada el 5 de abril en la frontera entre San José y Cartago, donde resultó victorioso el bando josefino. Casi al mismo tiempo se libra la batalla del Arroyo, en donde las fuerzas heredianas logran sitiar y ocupar Alajuela. Sin embargo, el ejército victorioso josefino comandado por Gregorio José Ramírez y Castro se reagrupa y libera Alajuela, luego invadiendo Heredia y derrotando al bando imperialista definitivamente. La capital fue trasladada de Cartago a San José.

Batalla de Ochomogo (5 de abril de 1823)

Los dos ejércitos se encontraron la mañana del 5 de abril de 1823 en las lagunas de Ochomocho, en medio de las villas de San José y Cartago.

Las fuerzas en combate eran:

- Los republicanos: las tropas del Cuartel de San José y las del Cuartel de Alajuela, e irregulares josefinos y alajuelenses. Los imperialistas: las tropas del Cuartel de Cartago e irregulares de Cartago, Heredia y nicaragüenses leales al emperador Agustín de Iturbide.

- La milicia de Cartago esperaba en el llano, comandada por el sargento mayor Salvador Oreamuno, con la artillería heredada de España y algunos jinetes de caballería. Según el historiador Ricardo Fernández Guardia, Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad no se presentó a la batalla, pues «…se quedó en la cama descansando unas horas más».

Los republicanos habían sido entrenados por Gregorio José Ramírez y Castro, y llegaron liderados por él mismo, y con el sargento Antonio Pinto Soares como jefe de la artillería.

Cuando se encontraron, intentaron negociar, pero al poco tiempo empezaron los disparos de mosquete. Las grandes piedras volcánicas en la zona fueron aprovechadas para cubrirse.

El combate fue largo y lleno de incidencias. Se dieron varias cargas de mosquete e infantería de línea con bayoneta. Sin embargo, los cañones de Antonio Pinto Soares se impusieron, y algunos oficiales de Cartago empezaron a desertar, incluyendo al comandante Salvador Oreamuno. Al final solo quedó el sargento cartaginés Félix Oreamuno y Jiménez, quien pidió detener el fuego.

No obstante, Gregorio José Ramírez y Castro indicó que únicamente aceptaría la rendición incondicional de Cartago y continuó la batalla hasta derrotar por completo a los imperialistas. Seguidamente, invadió la villa de Cartago y desarmó a sus vecinos.

Batalla del Arroyo (5 de abril de 1823)

Paralelamente, en las afueras de la villa de Alajuela se libró la otra batalla de la primera guerra civil de Costa Rica: la batalla del Arroyo, el mismo 5 de abril de 1823. La villa de Alajuela fue atacada por la milicia de Heredia. La comunidad sin sus tropas (pues estaban en la batalla de Ochomogo) se defendió con un cañón y algunos hombres armados al mando del alcalde José Ángel Soto. Después de unos minutos de combate, la defensa contra la milicia de Heredia se volvió insostenible y el pueblo capituló en un acta firmada por el Cabildo. La villa fue tomada y muchas casas fueron saqueadas. Sin embargo, Gregorio José Ramírez y Castro, después de vencer en las batallas de Ochomogo y de Cartago, se trasladó con el Ejército Republicano a liberar Alajuela y restablecer el orden en el Valle Central (Costa Rica).

Consecuencias de la guerra

Después de la batalla y controlar Cartago, Ramírez y Castro invadieron Heredia, liberaron Alajuela y se unieron a Costa Rica.

Al no haber una junta superior gubernativa, al controlar todas las armas en el Valle Central, Gregorio José Ramírez quedó como gobernante de facto, y administró el país durante 10 días mientras restablecía el orden. Como gobernador, publicó únicamente dos decretos: pasó la capital a San José y convocó una junta superior gubernativa electa democráticamente.

Después de esta batalla, San José se convirtió en la nueva capital de Costa Rica.

Debido a la lentitud de las noticias, los imperialistas de Cartago tardaron varias semanas en enterarse de que habían luchado en vano, pues el Primer Imperio mexicano había dejado de existir desde el 19 de marzo de 1823.

Primer Gobierno de la República de Guadalupe Vitoria

Cada legislatura estatal podría nombrar a dos candidatos, y los dos que recibieran el mayor número de votos serían elegidos como presidente y vicepresidente. Los resultados fueron anunciados el 1 de octubre de 1824 y por mayoría de 17 estados, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, que era diputado por el distrito de Durango, se convirtió en el primer presidente de México el 10 de octubre de 1824.

El 2 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el período 1825-29. El 8 de octubre de 1824, el presidente y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución.

Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su período constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de 1825. La inauguración fue solemne y austera como es requerido por el republicanismo; ese día, Victoria afirmó: «¡La Independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida!».

La República inició su vida independiente envuelta en una profunda crisis económica, un embargo promovido por España y sin el reconocimiento de ninguna de las grandes potencias mundiales. El gobierno de Guadalupe Victoria logró el reconocimiento del Reino Unido y los Estados Unidos de América; adquirió dos préstamos del Reino Unido, lo que le permitió cumplir con su mandato.

En 1825, se creó la hacienda pública, se estableció el Colegio Militar, se restauró la Ciudad de México, se aprobó la ley de colonización extranjera, se comenzó la construcción del Museo Nacional, se creó la Marina Armada, lo que permitió la capitulación de San Juan de Ulúa, último reducto español en México.

En 1826, se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua con la Gran Colombia, Centroamérica y Perú.

Toma de San Juan de Ulúa (23 de noviembre de 1825)

Antecedentes

Después de la entrada del Ejército Trigarante en la capital, la fortaleza de San Juan de Ulúa era el último bastión en poder del gobierno español. El general José García Dávila, gobernador español de Veracruz, se había comprometido con Antonio López de Santa Anna a entregar el 26 de octubre de 182 la ciudad; pero la noche anterior se atrincheró en la fortaleza de San Juan de Ulúa con 200 soldados de infantería, artillería y municiones del puerto, así como más de 90.000 pesos del gobierno español. Hecho que al parecer no causó mucho eco al principio en la política mexicana. No obstante, al poco tiempo la escasa fuerza con la que se había atrincherado Dávila se incrementó a 2.000 soldados que España envió de Cuba para desde allí buscar la reconquista de México.

San Juan de Ulúa es una isleta ubicada frente al puerto de Veracruz. Durante el virreinato fue construida una fortaleza con las instalaciones propias para el desembarco de mercancías provenientes de España.

El gobierno mexicano optó por designar a Manuel Rincón como gobernador. Este hecho causó mucha preocupación al emperador Agustín de Iturbide, pues no se contaba con navíos para atacar la fortaleza ni con artillería pesada para atacar por tierra; por lo que optó por las negociaciones con los españoles, que, aunque no llevaron a ningún acuerdo, sí se vivieron tiempos de paz entre las dos facciones.

La llegada de Santa Anna al gobierno de la ciudad el 10 de septiembre de 1822 marcó otro episodio de las negociaciones entre las autoridades mexicanas de Veracruz y las españolas de San Juan de Ulúa, en las que estas se volvieron críticas. Más aún cuando el gobierno español relevó de su cargo a Dávila para colocar en su lugar a Francisco Lemaur. Este comenzó a dictar leyes en la fortaleza, lo que iba en contra de la soberanía mexicana, y lo convirtió en un lugar seguro para la vendimia de comerciantes extranjeros. Además, Lemaur consideraba que todos los puntos que estuviesen anexos a la fortaleza deberían considerarse en poder español, como lo eran Sacrificios y el fondeadero.

Debido a la amenaza que representaba San Juan de Ulúa para un posible intento de reconquista española, el gobierno de México vio la necesidad de desarrollar la Marina de Guerra, por lo que en 1822 se crearon los departamentos navales de Campeche, San Blas y Veracruz; en este último se establecieron los batallones de infantería y artillería de marina.

Las conversaciones se agravaron tanto que el 25 de septiembre de 1823, los españoles bombardearon el puerto de Veracruz, originando el desplazamiento de más de 6.000 civiles que abandonaron el puerto.

Después del bombardeo del puerto por los españoles, el gobierno mexicano decidió poner fin a los intentos de reconquista española, a pesar de no contar con una marina de guerra adecuada para cumplir el objetivo, expidiendo el 8 de octubre de 1823 el decreto del bloqueo de San Juan de Ulúa.

Rendición del fuerte

Con motivo del real decreto, José Joaquín de Herrera, secretario de Marina y Guerra del gobierno mexicano, se presentó ante el Congreso expresando la urgencia gubernamental de adquirir todo tipo de embarcaciones de guerra. Había que bloquear y atacar a los españoles que se encontraban en la fortaleza y que recibían refuerzos y víveres desde Cuba.

El gobierno de México consideró la necesidad del proyecto, haciendo el esfuerzo de compra de embarcaciones. Para ello se envió a Estados Unidos al capitán de navío de origen peruano Eugenio Cortés y Azúa, quien compró dos goletas: Iguala y Anáhuac, además, adquirió nuevas balandras cañoneras que fueron bautizadas Tuxpan, Papaloapan, Tampico, Tlaxcalteca, Chalco, Chapala, Orizaba, Campechana y Zumpango. Cabe mencionar que la Iguala fue el primer buque de la Armada que enarboló la bandera de México; arribó al puerto de Veracruz el 17 de abril de 1823. Iniciando el bloqueo ese mismo año.

Al no ser muy eficaz el bloqueo porque los barcos adquiridos no tenían potencia de fuego para enfrentarse a los barcos españoles, en 1824, se envió a Mariano Michelena a Inglaterra en calidad de ministro plenipotenciario con una doble misión: por una parte, debería conseguir de esa nación el reconocimiento de México como nación independiente y, por otra, obtener de los bancos británicos el financiamiento para comprar barcos que incrementaran la capacidad marítima de la Armada de México, Michelena compró la goleta Libertad y los bergantines Bravo y Victoria.

El gobierno de México decidió nombrar el 16 de agosto de 1825 al capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda comandante general del departamento de Marina de Veracruz con la encomienda de reorganizar la escuadrilla naval que garantizara el bloqueo a los españoles. La misión de Sainz de Baranda se vio favorecida con la llegada a la Secretaría de Hacienda de José Ignacio Esteva, quien proveyó los recursos necesarios para el funcionamiento de la escuadrilla y del puerto en general.

Se concentraron todos los elementos navales en el puerto de Alvarado, y posteriormente efectuaron el bloqueo. Las provisiones en San Juan de Ulúa comenzaron a escasear al mismo tiempo que aparecían las temibles enfermedades tropicales como el escorbuto y la fiebre amarilla; por lo que la cantidad de muertos creció rápidamente a tal grado que ya no era posible cubrir los puntos de vigilancia con los pocos españoles que aún estaban sanos. El comandante Francisco Lemaur fue víctima de estas enfermedades y fue reemplazado por el brigadier José Coppinger.

Del 5 al 11 de octubre de 1825, se avistaron buques españoles Sabina, Casilda y Aretusa, que intentaron arribar a San Juan de Ulúa, pero la posición de la escuadrilla mexicana bloqueó el acceso principal al fondeadero, lo que provocó la retirada de los buques españoles sin haber podido entregar su cargamento.

El 5 de noviembre, el brigadier Coppinger aceptó discutir los términos de la rendición que le propuso el general Miguel Barragán, con los representantes del gobierno mexicano José Antonio Juille y Moreno, José Román y Juan Robles. Las negociaciones culminaron el día 17 del mismo mes cuando estuvo terminado el documento de rendición.

Los días 19 y 20 fueron llevados a los hospitales del puerto los soldados de la guarnición que se encontraban enfermos; mientras fueron entregadas, a las autoridades militares nacionales en la fortaleza de Ulúa, cinco lanchas, dos falúas, un pailebote y dos botes, además de toda la artillería, armas, montajes, carruajes y otros pertrechos.

El 21 de noviembre se embarcaron el brigadier Coppinger y su Estado Mayor a bordo del bergantín Victoria, de la Armada Mexicana, junto con los rehenes Vázquez y Barbosa. En tanto que en los buques mercantes Guillermo y Águila, fletados por el gobierno de México, abordaron 103 hombres de la guarnición y otros 15 más de los que se habían rendido; se abastecieron de los implementos que les eran necesarios y el día 23 zarparon de Veracruz con rumbo a La Habana, Cuba.

Fue en ese momento que, como se había estipulado, se arrió la bandera española que se encontraba en el castillo de San Juan de Ulúa, con todos los honores del ceremonial militar, y a las 11:00 horas fue izado el pabellón tricolor de México, el cual fue saludado con salvas de artillería, música y el más estruendoso entusiasmo de la población del puerto de Veracruz.

A partir de entonces, la fortaleza de San Juan de Ulúa no solo serviría para la defensa, sino que sería convertida en prisión para criminales y presos políticos y así funcionaría hasta la época revolucionaria. A sus celdas se les conocía como “tinajas”, por lo pequeñas y húmedas, pues el agua del mar era absorbida por las paredes. Muchos personajes notables pasaron por esas tinajas, desde “Chucho el roto”, el bandido generoso, hasta Ricardo Flores Magón, el más grande intelectual de la Revolución Mexicana.

Rebelión de Fredonia

El 14 de abril de 1825, Haden Edwards recibió una subvención empresarial del gobierno mexicano para asentar a 800 familias anglo en el área de Nacogdoches en el este de Texas. El sistema de empresarios fue creado por México en la década de 1820 para fomentar la colonización en las provincias del norte. ¡Hombres como Edwards vieron esto como una oportunidad para hacerse ricos! El gobierno mexicano estableció algunos requisitos con las concesiones empresariales: los líderes debían defender las concesiones de tierras anteriores, organizar una forma de proteger a los colonos y obedecer al comisionado de tierras mexicano.

Haden y Benjamin Edwards llegan a su concesión de tierras e inmediatamente comienzan a molestar a la gente. Ya había algunos colonos viviendo legalmente en esa tierra. Haden hostigó a estos colonos originales haciéndoles mostrar pruebas de sus reclamos de tierras. Como resultado de esta única acción, a los antiguos colonos no les gustan los Edwards y se desarrolló una brecha entre antiguos y nuevos colonos que crece con el tiempo.

En diciembre de 1825, los hermanos celebraban elecciones para alcalde, la máxima autoridad del gobierno local. Esto marca un alto punto de tensión entre antiguos y nuevos colonos. Los antiguos colonos seleccionan al candidato Samuel Norris, mientras que los nuevos colonos seleccionan a Chichester Chaplin (el yerno de Edward) como su candidato.

Edwards sostiene que Chaplin ha ganado, pero los antiguos colonos están seguros de que la elección ha sido manipulada. Entonces llevan su caso al jefe político en la zona de San Antonio. Este jefe revierte la decisión y pone a Norris en el poder.

El 22 de noviembre de 1826, tres hombres (nuevos colonos) se apoderan del alcalde Samuel Norris y de otros dos y los llevan a juicio por opresión y corrupción. Haden Edwards está entre los hombres capturados, pero fue liberado. Los otros dos son juzgados, condenados y se les dice que merecen morir, pero fueron puestos en libertad a cambio de que renunciasen a sus cargos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas obviamente estaban molestas por esta corrupción abierta. El Tcol mexicano Mateo Ahumada recibió la orden de acudir a la zona. Haden Edwards sabía que no podía ganar y declaró su tierra independiente, llamándola la “República de Fredonia”. Haden y aproximadamente 30 de sus seguidores se apoderan de un antiguo fuerte de piedra. Haden nombró a su hermano comandante en jefe y firmó un trato con los indios cherokees, diciendo que compartiría México con ellos a cambio de su ayuda en la batalla. Cuando la milicia mexicana apareció seis semanas después, la revolución terminó rápidamente y Haden huyó a Estados Unidos.

Dado que la Rebelión Fredoniana de Edward duró tan poco y terminó sin éxito para la “nueva república de Fredonia”, no hubo impactos directos duraderos de esta rebelión; pero reflejó la creciente tendencia de conflicto entre los colonos estadounidenses que vivían en Texas y los gobernantes mexicanos que los gobernaban. Como resultado, el gobierno mexicano envió a un general a inspeccionar todo Texas y escribir un informe sobre lo que aprendió sobre los colonos. Creyendo que Texas se estaba americanizando cada vez más, el gobierno mexicano aprobó la Ley del 6 de abril de 1830 que estaba diseñada para revertir esta americanización. Sin embargo, esto resultó contraproducente y enfureció aún más a los colonos anglosajones. Nueve años después, en la Revolución de Texas, esta obtendría su independencia de México.

Rebelión de Manuel González

En los primeros días de diciembre de 1827, un antiguo insurgente llamado Manuel González, que tenía el grado de Tcol, logró reunir 2.000 hombres en Ajusco, pueblo situado a las faldas de la montaña del mismo nombre y a seis leguas de la capital. Desde ese lugar escribió un Plan de expulsión de los españoles, protestando no dejar las armas hasta que no salieran del país. González envió el Plan a Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado, residente de la ciudad capital San Agustín de las Cuevas, actual Tlalpan, a dos leguas del pueblo de Ajusco. En San Agustín, una parte de la población se reunió con los sublevados, ya que estos se encontraban en contra de Zavala, porque sabían de la oposición que hacía en contra de esa medida. De los 21 diputados de la legislatura local, 11 habían provocado la ley de expulsión; el vicegobernador del mismo, Manuel Reyes Veramendi, era uno de los más fuertes propugnadores de la expulsión, y el gobernador tenía motivos fundados para creer que la asonada era obra de Reyes y algunos diputados.

Al mismo tiempo que Manuel González, Pedro Espinosa, un Tcol, se levantó en los Llanos de Apám con 500 hombres de caballería para respaldar el mismo intento, dejando entrever el movimiento que se preparaba a lo largo y ancho de todo el Estado de México en el mismo sentido. En el valle de Toluca, por ejemplo, Pascual Muñiz y Ramón Parres levantaron otro tanto con 2.000 hombres.

En el sur, Acapulco, Estado de Guerrero, el general Isidoro Montes de Oca y el coronel Juan N. Álvarez se pronunciaron a favor de la expulsión. Finalmente, el 1 de octubre la legislatura del Estado de México emitió el decreto de expulsión de todos los españoles del territorio de aquel estado, exceptuando a los física y moralmente imposibilitados a salir, y auxiliando de cierta manera a los que no tuvieran los medios de verificarlo. El más notable promovedor de este decreto fue Epigmenio de la Piedra, cura de Yautepec, y antiguo partidario del gobierno español. En contra, por ejemplo, se encontraban Félix Lope de Vergara, Miguel González Caraalmuro y Juan Ignacio Castorena. La mayoría estuvo a favor de la ley, y el gobernador Zavala no pudo hacer observaciones; porque teniendo al Consejo de Estado, presidido por Reyes Veramendi, en contra, y bastando la mayoría en la legislatura para que una ley se publique y obligue su sanción, su oposición hubiera sido inútil y es probable que hubiese aumentado la irritación general.

En el Estado de México residían los españoles más ricos de toda la República, y las fincas que les pertenecían a su salida comenzaron a decaer. Aún tenían el recurso de pasar a residir a la Ciudad de México, sin poder transitar por el territorio del Estado que rodea gran parte de aquella pequeña zona. Es de hacer notar lo injusto de esta acción, que entre los españoles que fueron expulsados se hallaban los que el año anterior habían entregado el navío Asia y el bergantín Constante al Estado mexicano.

Rebelión de Nicolás Bravo

El general Nicolás Bravo, jefe del partido Escocés, que se había colocado en las filas de oposición al gobierno, no obstante, llevaba la investidura de vicepresidente de la República. La pugna entre las logias masónicas era patente. Buena parte de los políticos mexicanos estaban afiliados a uno de los ritos masónicos existentes: el de York y el Escocés. Cuando se renovó el Congreso en 1826, la mayoría de los legisladores eran partidarios de los yorkinos.

A finales de 1827, el Tcol Manuel Montaño proclamó en Otumba un plan político que exigía al gobierno la desaparición de todas las “reuniones secretas, sea cual fuere su denominación y origen”. Pedía, además, que se removieran a todos los funcionarios de las secretarías del Ejecutivo y expulsar al enviado plenipotenciario de Estados Unidos, Joel R. Poinsett. Los seguidores de este pronunciamiento fueron considerados rebeldes y el gobierno los persiguió. Se descubrió que detrás de este plan se encontraba el vicepresidente Nicolás Bravo. Vicente Guerrero fue designado para reprimir a los sublevados.

Bravo había creado una estrategia que pretendía emboscar al gobierno y de alguna manera obligarlo a rendirse. Envió fuerzas al mando de José Antonio Facio, Francisco Antonio Berdejo y Pedro Landero, a puntos estratégicos para distraer a las fuerzas del gobierno en la capital, mientras en esta los escoceses ocupaban el gobierno.

Bravo marchó a Tulancingo, lugar muy débil como punto militar; en vez de emprender su marcha hacia el sur, donde contaba con numerosas simpatías y con puntos más estratégicos para ofrecer una mejor resistencia, se quedó allí con unos 1.000 efectivos para hacer frente a Vicente Guerrero.

Vicente Guerrero llegó allí con una división el 6 de enero de 1828, y atacó la localidad. En la batalla de Tulancigo, Guerrero, que era yorkino, se enfrentó débilmente con una resistencia armada que lo sorprendió; los escoceses tuvieron 6 muertos y 20 heridos, y los yorkinos unos 20 entre muertes y heridos. Bravo fue juzgado y condenado al exilio por seis años; los pocos oficiales heridos en la acción permanecieron en México sin pena alguna.

El general Antonio López de Santa Anna, que había ido al campo de batalla al lado de Vicente Guerrero, sirvió activamente por obligación y al saber que las fuerzas del gobierno eran más numerosas a las sublevadas en esta acción contra los facciosos; aunque evidentemente Santa Anna se había adherido al plan escocés.

Los generales Miguel Barragán, Francisco Antonio Berdejo y José Gabriel de Armijo corrieron con la misma suerte. Barragán había salido huyendo de Jalapa, y en vez de dirigirse a Veracruz, a un punto más fortificado como el Castillo de San Juan de Ulúa, se refugió en una hacienda apenas con unos cuantos nacionales, en donde fue hecho prisionero sin resistencia. Todos fueron juzgados en la capital; Bravo y Barragán salieron desde Acapulco a su destierro con dirección a Guayaquil, a pesar de que el Congreso les había destinado Chile. Armijo, por su parte, tuvo que quedarse en México por causa de una enfermedad avanzada.

Motín de la Acordada

El final de la gestión de Guadalupe Victoria quedó marcado por la creciente deuda externa gravada con intereses excesivos y el fracaso de las inversiones británicas en el ámbito minero, pues estas no solo no resolvieron los problemas económicos, sino que, al contrario, los agravaron. En este contexto se llevó a cabo el primer proceso electoral mexicano, el cual, además de no ser exitoso, dio paso a la inestabilidad nacional. Exponiendo la ineficacia del sistema electoral establecido en la Constitución de 1824, la incompatibilidad de este sistema con la cultura de la sociedad otrora novohispana, la polarización de la clase política que desde entonces acompaña la vida de la nación mexicana; así como la inmadurez democrática del incipiente Estado mexicano, que por primera vez se enfrentaba a esta nueva forma de gobierno.

En las elecciones de 1828, el grupo liberal designó como su candidato a Vicente Guerrero, héroe independentista y personaje apreciado por la población mestiza y, en general, por la clase menos favorecida. Por su parte, los liberales moderados y los imparciales, facciones formadas por liberales que se alejaron de la matriz yorkina y por conservadores en busca de una nueva filiación política. Apoyaron como su candidato al ministro de Guerra Manuel Gómez Pedraza, quien, al ser parte del gabinete de Guadalupe Victoria, gozó de cierto apoyo oficialista y con ello se bloqueaba el ascenso de Guerrero a la presidencia. Durante la campaña política, en la prensa se destacaron las agrupaciones en favor del candidato Gómez Pedraza, y esta movilización “pedracista” se encargó de exponer los motivos por los cuales Guerrero no era la mejor opción para la elección presidencial.

En las elecciones presidenciales de agosto de 1828, se emitieron 36 votos correspondientes a 18 estados. El estado de Durango se abstuvo por encontrarse aún reunida su Legislatura. Los resultados favorecieron a Manuel Gómez Pedraza con 11 votos; le siguió Vicente Guerrero, quien obtuvo 9 votos, y el resto de los sufragios quedó distribuido entre Anastasio Bustamante, Ignacio Godoy y Melchor Múzquiz.

Después de la victoria de Gómez Pedraza sobre Vicente Guerrero, se polarizó el país. En el estado de Veracruz se intentó formar causa ante el Congreso de Veracruz, siendo el general Antonio López de Santa Anna y el ayuntamiento de Jalapa suspendidos después de las elecciones de Gómez Pedraza; Santa Anna no simpatizaba con este último y tenía cierta amistad con Vicente Guerrero. Asimismo, el RI-5, residente en el mismo punto, publicó una proclama, en la que expresó de manera clara que no reconocería a Gómez Pedraza.

El presidente Guadalupe Victoria decidió reconocer los resultados de la elección, es decir, el triunfo de Gómez Pedraza, e invitó a Guerrero a que realizase una proclama en la que expresase sus sentimientos de obediencia a la voluntad de la mayoría, que era la voluntad de la ley. Guerrero se negó a hacerlo.

Los partidarios cercanos a Vicente Guerrero lo estimulaban a no reconocer la elección de Gómez Pedraza. El gobernador del Estado de México, Lorenzo de Zavala, recibía diariamente cartas, en las que se exhortaba en nombre de Guerrero a mantener en su estado el espíritu de partido. Igualmente, enviaba emisarios representantes de una junta formada en México, cuyo objeto era intimidar con la perspectiva de un horrible porvenir en el caso de que Gómez Pedraza llegara a la presidencia.

Toma de la fortaleza de Perote

En la noche del 11 de septiembre de 1828, el general López de Santa Anna ocupó la fortaleza de San Carlos de Perote (Veracruz), con una pequeña fuerza militar compuesta por un batallón de infantería, un escuadrón de caballería y dos piezas ligeras con su correspondiente dotación de artilleros y municiones.

La fortaleza de San Carlos de Perote había sido construida por los españoles en una explanada sobre el nivel del mar; tenía planta cuadrangular con bastiones en cada una de las puntas. Los españoles, que temían siempre movimientos subversivos por parte de los indígenas del país, levantaban por precaución estas fortalezas, desde donde intimidaban a los posibles enemigos y en donde encerraban a prisioneros y presidiarios.

Desde esta fortaleza, Santa Anna declaró que no reconocía el nombramiento hecho a Manuel Gómez Pedraza para la presidencia de la República, y que solo dejaría las armas cuando el general Vicente Guerrero lo sustituyera.

Santa Anna publicó una encendida proclama, documento que se hizo circular en México a los pocos días del pronunciamiento, y la noticia llegó a la capital el 14 de septiembre. Tal acontecimiento produjo una gran sorpresa, y el Congreso de la Unión, indignado, declaró por decreto del día 17 de septiembre fuera de la ley a Santa Anna y a quien se uniera a su causa.

El gobierno general, al tener conocimiento de la sublevación, dispuso que se organizara una fuerte división de operaciones que puso bajo el mando del general Manuel Rincón, para que procediera a sofocar la revuelta; pero este jefe, siendo de carácter muy cauteloso, no operó con la prontitud que el caso requería, dando así tiempo a que el movimiento rebelde fuera secundado en otros puntos de la República, complicándose más la situación.

Santa Anna, que estaba sitiado en la fortaleza de Perote, deseoso de obtener un triunfo sonoro, tal vez para que ello decidiera a los demás jefes del ejército a secundar su plan revolucionario. En vista de que el general Rincón no daba indicios de atacarlo, a pesar de sus constantes provocaciones, decidió finalmente salir a combatir, pasando de atacado a atacante. Al efecto, el 15 de octubre, salió de la fortaleza y atacó furiosamente a las tropas gubernamentales en su campo de la hacienda del Molino. La acción fue muy sangrienta y como el general rebelde no pudo expulsar de sus atrincheramientos a las tropas gubernamentales, tuvo que retirarse nuevamente a la fortaleza de San Carlos, sin siquiera conseguir que lo persiguieran las fuerzas del general Rincón.

Convencido de que no lograría el triunfo ruidoso que buscaba y deseoso de mejorar sus condiciones, decidió después llevar la guerra a otro teatro de operaciones. Para el efecto, el 19 de octubre, dejando una escasa guarnición en la fortaleza, se puso al frente de 600 hombres y se dirigió hacia Tehuacán, siendo seguido tardíamente por el general Rincón. Más tarde, de ese punto marchó hacia la ciudad de Oaxaca, donde se hizo fuerte. Hasta allí lo siguió el general Rincón y, gracias a las disposiciones que adoptó este jefe, logró reducirlo a solo una parte de la ciudad; pero la lentitud de sus operaciones obligó al gobierno a sustituirlo, nombrando al general José María Calderón, quien continuó las operaciones planeadas y emprendidas por su antecesor.

Toma de Acapulco

Cuando se tuvo noticia en México del alzamiento de Santa Anna, el general Isidoro Montes de Oca y el coronel Juan N. Álvarez, que se hallaban en el sur; habían ocupado la plaza y el castillo de Acapulco con gente armada en las costas y proclamando el mismo plan de Santa Anna, pidiendo al mismo tiempo que se cumpliese la Ley de expulsión de los españoles. Movimientos semejantes se verificaron ya en los partidos de Chalco y Apan, que ponían al gobierno en verdadero peligro, ya que amenazaban los hechos un desenlace violento.

Desarrollo del motín de la Acordada

Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, la revolución había encontrado adeptos y prosélitos en algunos otros puntos del país, no escapando a esta corrupción ni la guarnición de la propia ciudad de México. Así, la noche del 28 de septiembre, es decir, pocos días después de que se supo la sublevación del general Santa Anna, se escapó de la ciudad de México, encaminándose rumbo a Apam, la mayor parte de la fuerza que componía el RC-4. El 26 de septiembre, el famoso rebelde permanente, Loreto Cataño, se pronunció en Amecameca. El 3 de octubre, gracias a las oportunas medidas tomadas por el gobierno, se evitó que una parte de RC-8 se fugara también de la capital de la República para unirse a los sublevados. Todavía, en esos días, lanzaron el grito de rebelión: el coronel Manuel Reyes Veramendi, en la Sierra de Monte Alto, y el coronel Juan Álvarez, antiguo insurgente que había militado a las órdenes del general Guerrero, en la población de Acapulco. Sin embargo, a pesar de todos estos brotes, para finales del mes de noviembre, la revuelta estaba casi agonizante, pues la mayor parte del ejército permanecía leal al gobierno; pero el pronunciamiento llamado de la Acordada, ocurrido en la Ciudad de México, cambió totalmente el aspecto de la situación, haciendo triunfar finalmente al movimiento rebelde.

En la tarde del 30 de noviembre de 1828, el BI de Tres Villas, una de las unidades de mejor historial militar, acaudillada por el coronel Santiago García, quien desempeñaba a la sazón el servicio de Jefe de Día; uno de los batallones cívicos de la milicia militar que mandaba el coronel José María de la Cadena y una brigada de artillería cívica, cuyo mando accidental lo tenía el capitán Lucas Balderas, se “pronunciaron” en la ciudad de México, secundando el famoso Plan de Perote. La asonada se inició precisamente a las 18 horas, con un disparo hecho con una pieza de artillería en la Inquisición, edificio que servía de cuartel a la citada brigada de artillería, lo mismo que a los alumnos del Colegio Militar.

El hecho causó gran estupor al presidente de la República y a su ministro de Guerra, y como por la sorpresa producida no se tomaron medidas inmediatas para sofocarla en su nacimiento. Esa misma noche las fuerzas sublevadas se dirigieron a ocupar los edificios llamados de la Acordada y la Ciudadela, considerando que por su capacidad, solidez y excelente situación, así como por los pertrechos que encerraban, constituirían magníficos puntos de apoyo. La Acordada sirvió a partir de entonces de cuartel general a los sublevados; el vulgo bautizó esta bochornosa revuelta con el mote de “Revolución de la Acordada”. Dicho edificio era una maciza construcción de mampostería de piedra que había venido sirviendo de cárcel; estaba situado en lo que actualmente se llama avenida Juárez, en el tramo que queda comprendido entre las calles de Balderas y Humbold. La llamada Ciudadela era en realidad un edificio construido para servir de fábrica de puros y almacén de tabaco; por la solidez de sus muros y techos, así como por la gran masa de su mampostería, había sido utilizada desde la época virreinal, como depósito de municiones y pertrechos de guerra. En esos días, ambos edificios se encontraban situados en un despoblado.

El primer día de diciembre, el general José María Lobato, quien para entonces ya encabezaba el movimiento rebelde, en unión del señor Lorenzo de Zavala, ex gobernador del Estado de México. Dirigió desde la Acordada un ultimátum al general Victoria, intimándolo para que cambiara desde luego su gabinete ministerial, nombrando secretario de Guerra al general Guerrero, y para que expulsara inmediatamente a todos los españoles residentes en la República; en caso de no acceder a estas peticiones, se dirigirían las tropas sublevadas hacia el Palacio Nacional para obligarlo a satisfacer sus exigencias.

Naturalmente, el general presidente rehusó dar satisfacción a estas exigencias y, mientras llegaban los refuerzos ya pedidos a las guarniciones de las ciudades cercanas a la capital de México, como Cuernavaca, Pachuca, etc. El general Gómez Pedraza se aprestó a la protección de la persona del presidente, ocupando con las fuerzas leales los edificios que, por su solidez o por su situación, podrían considerarse como buenos puntos de apoyo para la defensa.

Así, ante la atónita población civil de la ciudad de México, fueron ocupados y puestos en estado de defensa por los gubernamentales: el Hospital de Terceros (donde está la oficina central de correos); el convento de San Andrés (donde está el edificio de la Secretaría de Comunicaciones); el de San Agustín (actual Biblioteca Nacional); las iglesias de la Santa Veracruz, de San Francisco, del Colegio de Niñas y de la Profesa, el Colegio de Minería, la Catedral y otros edificios más. Por otra parte, fueron cubiertas, con sacos terreros u objetos similares, las bocacalles que conducían hacia la Plaza de Armas, conocida vulgarmente con el nombre de “zócalo”. En resumen, se ocuparon los edificios altos de la parte central de la ciudad, tratando de cubrir el Palacio Nacional, y se barricaron las avenidas de la Acordada y de la Ciudadela, constituyéndose además una reserva de tropas, que fue establecida en los patios del Palacio.

El domingo 30 de noviembre, fecha de la sublevación, la mayor parte de los miembros del Colegio Militar andaban fuera, de suerte que solamente presenciaron la asonada aquellos cadetes que estaban de servicio o quienes de manera accidental se habían quedado. Sin arriesgarse a tomar parte en el “cuartelazo”, cuando la brigada de Artillería del capitán Balderas abandonó el punto para dirigirse hacia la Ciudadela, ese corto número de alumnos corrió a presentarse al Palacio Nacional, poniéndose a las órdenes del ministro de la Guerra. Mientras tanto, el capitán de zapadores, Pedro Marcial Guerra, que ejercía como comandante de la compañía de alumnos del Colegio Militar, se presentó también en Palacio; poniéndose a la cabeza del grupo de cadetes que allí se encontraban, quienes pasaron la noche en los corredores del Palacio, “en estado de alarma”.

Al día siguiente, 1 de diciembre, cuando fueron destinadas las tropas leales para cubrir los puntos que el gobierno consideraba como de algún valor táctico; la compañía de alumnos, que para entonces ya tenía su personal completo, pues se habían estado presentando todos los que estaban francos de servicio; fue destinada a cubrir el servicio de guardia de la puerta de honor del Palacio Nacional, formando parte de la reserva que se puso a las órdenes del Tcol Ignacio Inclán, jefe del BI Activo de Toluca. Esta medida fue dictada por el general Gómez Pedraza, seguramente porque tomó en consideración que de los 50 alumnos existentes en plantilla; solamente 11 eran «paisanos», es decir, de procedencia civil, en tanto que los 39 restantes eran ya militares, pues tenían el grado de cadete y pertenecían a las diferentes corporaciones que componían entonces el ejército nacional.

A consecuencia de la disposición anterior, los alumnos relevaron la guardia de la puerta de honor que estaba proporcionada por personal del BI Activo de Toluca, y ese día y los subsiguientes, su personal cubrió el servicio con toda eficacia, llegando a desempeñar algunas otras comisiones de mayor riesgo.

El 1 de diciembre transcurrió sin incidente notable, excepto que el general Vicente Filisola, comandante general del Estado y Distrito de México, tomó el mando de todas las tropas gubernamentales inmediatamente después de su llegada a la ciudad de México, procedente de Tlalpan, donde había marchado con algunas fuerzas pocos días antes. Pasando las tropas de cada bando a ocupar las posiciones que a su juicio eran más ventajosas, en tanto se cambiaban algunos oficios entre los jefes disidentes y el gobierno, tratándose de arreglar el asunto sin derramamiento de sangre.

Como no se llegó a ningún acuerdo, al día siguiente 2 de diciembre, los levantados rompieron las hostilidades tomando la iniciativa de las operaciones. Un poco después de las 12 horas, se realizó el primer disparo de cañón desde la Acordada dirigido contra el Palacio Nacional, siendo contestado inmediatamente por las baterías gubernamentales, entablándose desde entonces un vivo cañoneo que no rebajó de intensidad hasta unas dos horas después, para reanudarse de las 16:00 a las 18:00 horas, momento a partir del cual decreció poco a poco hasta silenciarse al cerrar la noche. Gran número de proyectiles de artillería tocaron el Palacio Nacional, así como algunos de los edificios ocupados por las tropas leales, causando con las explosiones algunos muertos y heridos entre los defensores y deterioros en los edificios.

Al amanecer del 3 de diciembre, se renovaron los fuegos de artillería con gran intensidad, causándose mayores estragos que el día anterior y, después de este nutrido cañoneo, creyendo los rebeldes que la preparación de artillería era suficiente, lanzaron sus columnas de ataque. La primera, partiendo de la Acordada, se dirigió hacia la actual calle de Francisco Madero, siendo detenida por los defensores del convento de San Francisco y contraatacada más tarde por la reserva al mando del Tcol Inclán, quien combatió furiosamente con ellos en la Alameda. Los obligaron a encerrarse nuevamente en la Acordada. La segunda partió de la Ciudadela y se dirigió hacia el zócalo por la actual calle de Venustiano Carranza, yendo a chocar contra los gubernamentales que ocupaban la iglesia del colegio de Niñas (esquina de Carranza y Bolívar), quienes lograron rechazar el ataque; haciendo retroceder a los facciosos y quitándoles una pieza de artillería. Después de este fracasado intento, el fuego decreció por ambas partes hasta cesar completamente al caer la noche.

A pesar del doble triunfo gubernamental del día 3, la moral de los sublevados era mejor cada hora que pasaba, debido a que cada momento se presentaban nuevos contingentes secundando el movimiento. El RC-8 se había unido a los sublevados el día 1, en tanto que la moral de los gubernamentales estaba deprimida, porque preveían una larga lucha de barricadas, ya que ni el general Filisola, ni el ministro de la Guerra, ni el general Guadalupe Victoria; se decidían a emprender un ataque decisivo.

Tal vez previendo el desenlace que tendría la asonada, el general Gómez Pedraza, la noche del 3 al 4 de diciembre, renunció a su cargo de ministro de la Guerra, huyendo de la ciudad de México y dirigiéndose hacia el Estado de Jalisco, con lo que agravó aún más la situación moral de los gubernamentales. Al día siguiente corrió por la ciudad la fuga de Pedraza y los rebeldes aprovecharon el desconcierto para atacar, siendo apoyados por un gran número de gentes del pueblo. Sin saberse ni cómo, ni por qué, el Hospital de Terceros, el colegio de Minería y otros edificios fueron de repente abandonados. Muy regular fue la defensa del convento de San Francisco y heroica la resistencia que opuso la guarnición del convento de San Agustín, pero al fin las fuerzas rebeldes lograron progresar hacia la Plaza de Armas.

Viendo Guadalupe Victoria el progreso realizado por el enemigo, sobre las 12:00 horas, ordenó que se concentraran todas las fuerzas disponibles en el “Zócalo”, cubriéndose las bocacalles de Plateros (actual Francisco Madero), del Arquillo (actual avenida de 15 de Mayo), de Tlapaleros (actual 16 de Septiembre), de la Monterilla (actual 5 de Febrero) y del Pasaje de la Diputación (hoy primer tramo de la avenida 20 de Noviembre), siendo enviado algún personal del Colegio Militar para hacer los trabajos relativos a la barricada establecida en la primera de estas bocacalles, lo que ejecutaron los cadetes bajo el fuego del enemigo, estando a las órdenes directas del capitán Pedro Marcial Guerra.

Antes de que se concluyeran estos trabajos, las fuerzas disidentes se lanzaron al ataque de las barricadas, ocupándolas con relativa facilidad; por lo que las pocas tropas que aún permanecían leales al gobierno (de 300 a 400 hombres), entre los que se contaban los alumnos del Colegio Militar, fueron concentradas en el Palacio y en el edificio de la Universidad.

El general Lobato, al frente de una columna, hizo irrupción en la plaza de Armas por la calle del Arquillo, emplazando una pieza de artillería con la que empezó a batir la puerta principal del Palacio; mientras que otra columna rebelde desembocó por el Pasaje de la Diputación, después de ocupar la iglesia de San Bernardo. Ambas tropas venían acompañadas de una inmensa chusma de gente del pueblo que marchaba gritando.

Numerosos grupos de la plebe lograron forzar las puertas del Parián, sin defensa alguna, desde que el general Filisola huyó con unos cuantos dragones en dirección de Puebla. Entonces comenzó el saqueo del edificio, que por más de un siglo fue el emporio del comercio de Nueva España y que, aun en su estado de decadencia, encerraba un valor de 2,5 millones de pesos. El empeño en azuzar al pueblo contra los españoles había producido sus efectos, y como estos eran los propietarios del mayor número de los cajones (tiendas) del Parián, fueron considerados botín de guerra.

La violencia se extendió. Crímenes grandes y pequeños se cometieron por toda la ciudad. Los resentimientos afloraron y vieron la hora propicia para satisfacerse. El gobernador Lorenzo de Zavala decidió que iba a cobrar algunas cuentas pendientes, y ordenó el fusilamiento del Tcol Manuel González y al coronel Cristóbal Gil de Castro. Zavala se dirigió a la casa del senador Tomás Vargas, en la calle del Indio Triste. Como no lo encontró, enfurecido, permitió el saqueo, y después incendió la librería que Vargas tenía en la planta baja de su hogar. Atacó también a un magistrado, Juan de Raz, y lo hirió con pistola.

En ese oscuro ir y venir entre la ciudad y la Acordada, empezaron a reunir los cadáveres. En las cercanías del tribunal-prisión, se cavaron zanjas a donde fueron apilados los cuerpos de las víctimas de aquel huracán.

Zavala no fue el único que se cobró sus resentimientos asesinando contrincantes políticos: muchos crímenes así se cometieron aquella noche, pero las noticias de uno en particular han sobrevivido: las del homicidio ocurrido en la Casa de los Azulejos, hogar de los condes del Valle de Orizaba.

La víctima era el exconde, Andrés Diego Suárez de Peredo: cuando el caballero bajaba las escaleras del palacio, fue atacado a puñaladas por un militar, un oficial llamado Manuel Palacios, quien lo dejó muerto, sangrando por numerosas heridas. La causa era que don Diego se oponía a un noviazgo entre el militar y una muchacha de la familia.

Este saqueo fue reprimido más tarde por las propias fuerzas sublevadas, pero todavía el 5 de septiembre, una parte del Parián estaba ardiendo y el resto era la viva imagen de la desolación.

A consecuencia de las negociaciones, Guadalupe Victoria se plegó a las exigencias de los rebeldes, por lo que rindieron sus armas las tropas defensoras, pasando ese mismo día 4 de septiembre a acuartelarse en sus respectivos alojamientos. El 8 de septiembre, el general Vicente Guerrero fue nombrado ministro de la Guerra en lugar del general Gómez Pedraza; pero siete días después fue sustituido por el general Francisco Moctezuma, lográndose restablecer completamente el orden en la ciudad a finales del mes.

El general Filisola, que había huido a Puebla abandonando al presidente de la República, de acuerdo con el comandante general del Estado de Puebla, general Melchor Múzquiz, procedió a organizar una columna de tropas para enviarla contra los pronunciados de la capital. Trataba de liberar al presidente Victoria, a quien consideraba estar en calidad de prisionero de los rebeldes. Sabedor de esto el presidente, después de nombrar al general Lobato comandante general del Estado y Distrito de México, en sustitución del general Filisola; lo envió con una fuerte división de tropas a Chalco, para allí cortar el avance de los generales Filisola y Múzquiz, en caso de que estos se dirigieran hacia la capital de México.

Todo parecía indicar que la guerra se prolongaría aún, pero la noche de 24 de diciembre, el RC-7 con el que había marchado desde México el general Filisola, se pronunció por el Plan de Perote y al día siguiente todo el resto de las fuerzas de la guarnición de Puebla secundaba el movimiento, poniendo presos a los generales Filisola y Múzquiz.

A partir de entonces, el movimiento revolucionario cundió como reguero de pólvora entre las otras corporaciones del ejército, llegando hasta las filas de la división del general Calderón, quien, a consecuencia de los sucesos de Puebla, se vio en la necesidad de levantar el sitio de Oaxaca, replegándose hacia Puebla. En tanto que el general Santa Anna, gozoso por el triunfo de su tenacidad, se dirigió a Xalapa para tomar nuevamente posesión de su cargo de vicegobernador del estado de Veracruz.

Días más tarde, al finalizar el mes de diciembre, el movimiento revolucionario se esparció por todo el resto del país, iniciándose el año de 1829 con una completa paz nacional y concluyendo la llamada Revolución de la Acordada. En enero de 1829, el Congreso declaró presidente de la República al general Vicente Guerrero y vicepresidente al general Anastasio Bustamante, quienes tomaron posesión de sus cargos el mes de abril.

Así terminó ese movimiento rebelde que puede considerarse como el primer “cuartelazo efectivo” ocurrido en la ciudad de México, el cual costó, según relatos de la época, unos 2.000 hombres, entre muertos y heridos, y cerca de 2.000.000 de dólares de pérdidas. Por su parte, los 64 alumnos del Colegio Militar, después de haber combatido desde las ventanas y azoteas del Palacio Nacional hasta las 15:00 horas del 4 de diciembre, fueron acuartelados en su edificio de la ex-Inquisición, permaneciendo en su cuartel el resto del mes sin ningún incidente, reanudando sus actividades estudiantiles en los primeros días del mes de enero del siguiente año.