¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Aproximación de Iturbide a la capital

Iturbide llegó a Atzcapotzalco el 5 de setiembre, y allí estableció su cuartel general, adonde acudieron muchas personas notables de la capital, fingiendo ardiente adhesión hacia el jefe del ejército libertador, aunque en realidad solo las guiasen la ambición y el deseo de congraciarse con el nuevo líder. Se distinguieron en esa peregrinación los miembros de aquella nobleza que se habían formado en el virreinato. Pocos días después de su llegada a Atzcapotzalco, anunciaba Iturbide que había nombrado ayudantes suyos al marqués de Salvatierra, a los condes del Peñasco y de Regla, y al oficial de marina José Eugenio Cortés. También se presentaron a tomar partido por la independencia los brigadieres Domingo Luaces y Melchor Álvarez, los coroneles Arana y Horbegozo, el mayor Cela y otros oficiales de menos importancia. Iturbide, siguiendo el sistema que había adoptado desde el principio de su levantamiento, no solo acogió con agrado a los jefes y oficiales realistas, sino que les dio los mandos de mayor importancia y las comisiones más delicadas y honoríficas.

Iturbide se dedicó inmediatamente a la organización de las fuerzas que se habían reunido en torno de la capital, que contaba con 16.000 efectivos de las tres armas, siendo más numeroso que se hubiera reunido en Nueva España. Formó tres divisiones: vanguardia, centro y retaguardia, y en la orden general de 10 de septiembre dio a conocer los jefes nombrados para cada una de estas divisiones. La vanguardia fue confiada a Morán, marqués de Vivanco, y tuvo por segundo a Vicente Guerrero, que al frente de las tropas del Sur ocupó el norte de la ciudad; el centro, situado en la parte del valle que se dilata hacia el poniente, quedó a las órdenes del brigadier Luaces y de su segundo, el coronel Anastasio Bustamante; y la división de retaguardia, que ocupaba el oriente del valle, tuvo por jefes a los coroneles Quintanar y Barragán. El brigadier Melchor Álvarez, que acababa de abandonar el bando realista, recibió el nombramiento de jefe del Estado Mayor, y el de primeros ayudantes, el Tcol Joaquín y don Ramón Parres y el Tcol Juan Davis Bradburn.

Entrevista de O’Donojú con Novella

Entretanto, los comisionados de Novella se entrevistaron con los de O’Donojú en Puebla, y solo obtuvieron que este accediese a celebrar una entrevista con el primero y con asistencia de Iturbide, para lo cual apresuró su viaje a las inmediaciones de la capital, a donde llegó el 10 de setiembre, alojándose en el convento de carmelitas de San Joaquín. Tres días antes, y a sus instancias, se había convenido entre Iturbide y Novella un armisticio por 6 días prorrogables, según lo exigiesen las circunstancias, a voluntad de ambos jefes. Una nueva comisión fue formada con el doctor Alcocer y el coronel Castillo y Luna. Se presentó a O’Donojú en su residencia de San Joaquín, el mismo día de su llegada, y le entregó el acta de una junta celebrada en México, en la cual se acordó que la entrevista debía verificarse, pero que Novella se había de presentar con el carácter de virrey.

El 11 de septiembre, O’Donojú entregó a los comisionados una contestación para la junta, que a él mismo le pareció dura, y una carta dirigida al comandante de las armas en la capital, en la que se quejaba de que los primeros comisionados que se le enviaron, Noriega y Vial, en vez de tratar con él exclusivamente lo relativo a la capitulación, opusieron dificultades sin tener en cuenta en nombre de intereses privados y malentendidos, con gran perjuicio de la humanidad y del interés que debían tomar los verdaderos patriotas en asegurar un imperio a la casa real de España.

Tratando enseguida de la nueva dificultad que se suscitaba para retardar la entrevista a que se le había invitado. El comandante de las armas realistas se esforzaba en demostrar que las dificultades no habían sido suscitadas por él; que estaba pronto a entregar el mando a O’Donojú después de que este se presentase a recibirlo con su carácter de capitán general; y que si traía instrucciones para hacer la independencia, podía obrar en consecuencia, sin que él se opusiese. En cuanto a lo propuesto por O’Donojú acerca del carácter con que ambos habían de concurrir a la entrevista, se admitía, pero con la reserva de dar cuenta a la junta, que ofrecía convocar para el día siguiente.

O’Donojú se irritó en grado extremo por esta última respuesta, abandonó el estilo comedido, aunque enérgico, que hasta entonces había usado, y escribió a Novella el 12 de setiembre, que no recibiría de él el mando, porque no le reconocía autoridad legítima. Porque ya lo había hecho con el primero que encontró de su clase, que había sido el general gobernador de Veracruz, y solo volvería a verificar esa formalidad en el caso de ser repuesto el conde del Venadito; que las instrucciones y documentos que había recibido del gobierno supremo y que justificaban su autoridad y procedimientos, los haría conocer al público en el momento oportuno, pero nunca a un grupo de intrusos y delincuentes, como eran los jefes que se hallaban en México. Declaraba a Novella comprendido en el número de los segundos por su resistencia á ceder á la razón; le suspendía de todo mando y le amenazaba con mandar instruirle una causa, así como a los demás perpetradores del atentado cometido contra el legítimo virrey; y terminaba diciéndole «que si concluido el armisticio no recibía contestación ninguna, declararía incursas en las mismas penas que Novella merecía, a las autoridades y tropas que a este obedeciesen».

O’Donojú fue avisado de que se había fijado definitivamente para lugar de la entrevista la hacienda de la Patera, poco distante de la villa de Guadalupe. Salió de San Joaquín en la mañana del día 13 de septiembre, acompañado de Iturbide, y ambos se dirigieron al punto señalado, al que llegó también Novella, seguido de la diputación provincial, del ayuntamiento y de una pequeña escolta. La conferencia que tuvieron O’Donojú y Novella fue secreta, y al cabo de dos horas fue llamado Iturbide, prolongándose la entrevista una hora más. Dice Alamán: «Terminada esta, se abrieron las puertas de la sala y se presentaron los tres jefes en pie, ante el numeroso concurso que allí había, sin manifestar lo que se tenía acordado, pues por las órdenes que dio públicamente y en el acto Iturbide, solo se supo que el armisticio se prorrogaba hasta el 16 de septiembre, y enseguida regresaron todos a sus respectivos cuarteles».

Por los resultados pudo inferirse que Novella se dio o fingió darse por satisfecho con la presentación de los nombramientos de capitán general y jefe político en O’Donojú, acerca de cuya autenticidad nunca se había manifestado duda, sin insistir en examinar las facultades con que procedió a la celebración del Tratado de Córdoba, que había sido el motivo único de la cuestión, y cuyo punto dejó enteramente a la responsabilidad del mismo O’Donojú; quien por su parte tampoco llevó adelante su resistencia a recibir el mando de Novella, fuese o no autoridad legítima, contentándose con que este lo diese a reconocer por una circular a las autoridades civiles con su carácter político, y por una orden del día a los militares como capitán general.

Novella informó a la diputación provincial y al ayuntamiento que en la conferencia había visto los despachos, en virtud de los cuales el rey confería a O’Donojú los empleos de capitán general y jefe político superior de Nueva España, y que en consecuencia, debía ser reconocido con ese carácter. Ambas corporaciones manifestaron desde luego su conformidad, y como el comandante de las armas expusiese que el ejército estaba dispuesto a obedecer a O’Donojú, pero que creía necesario que se diese a los cuerpos expedicionarios suficientes garantías por su participación en la deposición de Apodaca, y que la conducta que se observase con esas tropas fuera tal que no pareciera en manera alguna mancillado su honor militar, se le contestó que el capitán general tenía ofrecido echar en olvido aquellas ocurrencias, y que las dos corporaciones prometían emplear su influjo para que se procediese como deseaba Novella.

A propuesta del alcalde primero José Ignacio Ormaechea, se acordó que se indicase a O’Donojú la conveniencia de repetir en el convenio que ajustara con Iturbide para la ocupación de la capital, el artículo del Plan de Iguala, relativo a respetar las propiedades individuales. Se retiró Novella, y los miembros de aquella junta adicionaron el acta con una manifestación muy honrosa para ese jefe, en la que elogiaban el tino, prudencia e integridad con que se había manejado durante su gobierno.

Al día siguiente, 15 de setiembre, Novella dio a reconocer a O’Donojú en la orden del ejército y de la plaza con la doble autoridad de que estaba revestido; haciendo saber que por disposición del mismo capitán general quedaba encargado el mando militar al mariscal de campo Liñán, y el político al intendente Ramón Gutiérrez del Mazo. Este último funcionario, desde luego, abrió las puertas de la prisión a los que se hallaban detenidos por causas políticas, restableció la libertad de imprenta, suprimió los pasaportes para entrar y salir de la ciudad, y dispuso que se pudiese andar a caballo sin pedir licencia a la autoridad.

O’Donojú dirigió desde Tacubaya, donde se había reunido con Iturbide, una proclama a los mexicanos, anunciándoles la terminación de la guerra (16 de setiembre). Hacía saber que estaba en posesión de los mandos político y militar, reconocido y obedecido por todas las autoridades y la tropa, y que para cumplirse el Tratado de Córdoba solo faltaba instalar el gobierno que en él se prevenía, con lo que, siendo este la autoridad legítima, el mismo O’Donojú sería el primero en ofrecerle sus respetos, quedando sus funciones reducidas a ser el representante del gobierno español y a ocupar un lugar en el que se formase, según lo estipulado en aquel solemne documento, estando dispuesto a sacrificarse por todo lo que pudiera ser en beneficio de mexicanos y españoles.

En la misma fecha, también Iturbide publicó una proclama a la guarnición de la capital, exhortándola a reparar con servicios importantes los males que hubiesen causado, exceptuando de esta clase a los cuerpos expedicionarios que, al sostener al rey y a la metrópoli, habían cumplido con su deber; pero a todos invitaba a reunirse bajo las banderas de la libertad para que participasen de los beneficios de la victoria.

Esta, en efecto, era completa en el ámbito de Nueva España, con excepción de Veracruz, Acapulco y la fortaleza de San Carlos de Perote, que serían ocupadas por las tropas independentistas en el curso del mes de octubre. La fortaleza de Perote fue ocupada el 9 de octubre de 1821 por el coronel Antonio López de Santa Anna al frente de la Undécima División del Ejército Trigarante, y por este hecho militar sería ascendido a brigadier. Acapulco capituló el 15 del mismo mes de octubre, entregándose a las tropas del coronel Juan Álvarez, que militaba a las órdenes de Isidoro Montesdeoca, comandante de la división de la costa. En Veracruz, su gobernador José Dávila se sostuvo inflexiblemente adepto al antiguo régimen y no dio publicidad al Tratado de Córdoba. Varias veces ofreció entregar la plaza a Santa Anna, pero entretanto hacía trasladar al castillo de Ulúa la artillería de grueso calibre, las municiones, los almacenes, los enfermos de los hospitales y los fondos de la tesorería. A las doce de la noche del 26 de octubre se embarcó para el castillo con la poca tropa que tenía, autorizando al ayuntamiento por un oficio para que tratase con los jefes independientes que se hallaban cerca. El ayuntamiento levantó un acta de adhesión a la independencia y nombró gobernador interino al coronel Manuel Rincón.

La península de Yucatán se pasa al Plan de Igualada

La península de Yucatán, gobernada por un capitán general, y que solo dependía del virreinato de Nueva España, había permanecido tranquila, y los independentistas nunca habían sido numerosos. El 15 de setiembre, el capitán general Juan María Echéverri, a consecuencia de varias comunicaciones alarmantes que se le dirigieron desde Campeche, con referencia a los movimientos de las tropas independientes de Tabasco, convocó en Mérida a la diputación provincial y al ayuntamiento y les manifestó el peligro en que se encontraba la provincia de verse envuelta en dificultades de todo género, si no se adoptaba prontamente una resolución que salvase sus intereses. Se acordó entonces que se aumentara la junta con las demás autoridades, tanto civiles como militares, los empleados, los miembros del cabildo eclesiástico y gran número de ciudadanos.

En la misma sesión se acordó nombrar al coronel Juan Rivas Vertiz y al abogado Francisco Terrazo, para que marchasen a México y presentasen a Iturbide y O’Donojú los acuerdos de aprobación por la junta.

Anexión de Guatemala al Imperio mexicano

El impacto del Plan de Iguala en la región fue muy fuerte. Todavía antes de una invitación formal para unirse al Imperio, varias poblaciones declararon su independencia, y algunas ya insinuaban su anexión. El 3 de septiembre del mismo año, el ayuntamiento de Ciudad Real, en Chiapas, declaró su independencia, y dos días más tarde lo mismo sucedió en Tuxtla. Pero las declaraciones no iban dirigidas únicamente a España, sino también a Guatemala, ya que los cabildos oficializaron su intención de unirse a México bajo el imperio de Iturbide, con su adhesión al plan. Aunque al principio se ofreció resistencia, la presión ejercida por México, la rebelión de los ayuntamientos locales, el poder de los criollos guatemaltecos y la falta de una fuerza militar adecuada orillaron a la capitanía a aceptar la declaración de independencia en Guatemala el 15 de septiembre de 1821.

La ciudad de Comayagua repudió la proclama y decretó la suya propia, adhiriéndose al Imperio de Iturbide; como respuesta, Tegucigalpa publicó su lealtad a la capitanía. Lo mismo sucedió con las demás ciudades rivales, que tomaron determinaciones contrarias. La diputación provincial de León declaró su independencia el 28 del mismo mes, mientras Granada y Managua se levantaron en armas. En Guatemala, las importantes ciudades de Quetzaltenango, Suchitepéquez, Sololá y Antigua optaron por unirse al Imperio mexicano. En Costa Rica, las diputaciones de San José y Alajuela, de corte liberal, rechazaron la anexión, mientras los ayuntamientos de Cartago y Heredia se adhirieron. La destrucción de Centroamérica como entidad política se estaba materializando.

Pero no sería hasta el 19 de octubre de 1821 cuando Iturbide envió una invitación formal dirigida a Gabino Gaínza, capitán general de Guatemala, para formar parte del Imperio. El escrito también avisaba que una guarnición imperial se dirigía hacia Guatemala, mandada por el brigadier Vicente Filísola, para restablecer el orden. La carta se recibió el 28 de noviembre. Los elementos favorables en la Junta Consultiva de Guatemala convencieron a sus compañeros de someter a votación a todos los ayuntamientos de Centroamérica para resolver el asunto; se dio un mes para manifestar su voto. El 5 de enero de 1822, a pesar de la falta de respuesta de algunos ayuntamientos, la Junta Consultiva declaró que los pueblos estaban por la anexión: 32 ayuntamientos aceptaban la anexión, 104 aceptaban con condiciones, 2 se oponían de plano, mientras otros 21 opinaban que esta cuestión solo podía ser debatida por el congreso que debía reunirse en marzo.

Mientras tanto, el ayuntamiento, la diputación provincial y la población en general de San Salvador y San Vicente se mostraron inconformes al señalar que la autoridad guatemalteca se había excedido al declarar arbitrariamente su unión a México. Se nombró una Junta Provisional que, habiendo resuelto un diputado para el Congreso de México, pedía que “(San Salvador) se separe totalmente de Guatemala, reservándole para que en paz y tranquilidad se uniera a México”. Aunque tiempo después no aceptaría ninguna de las dos jurisdicciones, en noviembre, después de negociaciones con Filísola, un congreso aprobaría la adhesión al Imperio.

Con la anexión de Guatemala, la extensión territorial del Imperio mexicano alcanzó la cifra de 4.871.733 kilómetros cuadrados, abarcando hacia el sur, alcanzando Costa Rica, y hacia el norte, las Californias, Nuevo México y Texas.

Convocación de la Junta Provisional

Tacubaya, residencia temporal de Iturbide y O’Donojú, se vio en aquellos días henchida de aspirantes que acudieron a inclinarse ante el héroe del día. Aparte de la diputación provincial, ayuntamiento, cabildo eclesiástico, consulado, jueces y empleados que cumplimentaron a ambos jefes, se trasladaron a aquel punto y rodearon a Iturbide toda la aristocracia criolla que había entonces en México. También llegaron a Tacubaya el gobernador de la mitra de Michoacán Manuel de la Bárcena, el oidor José Isidro Yáñez y otros personajes que habían sido hasta última hora firmes apoyos de la causa realista. No se quedó rezagado en esta peregrinación el célebre obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, quien acudió presuroso dispuesto a continuar la obra que había comenzado en la capital de su diócesis al aguijar las nacientes ambiciones del caudillo. Decidido a figurar en primer término en la nueva situación que se preparaba, usurpando el envidiable título de “patriota”.

En vísperas de ocupar la capital, Iturbide se dedicó a elegir los individuos que habían de componer la Junta provisional gubernativa, en cumplimiento de las estipulaciones del Tratado de Córdoba. En ese documento no se fijó el número de los vocales de la Junta. Iturbide escogió 38 individuos, notables algunos de ellos por sus luces, otros por sus riquezas y títulos, y todos por su posición social. Con excepción del coronel Bustamante, partidario de la independencia desde seis meses antes, casi todos los demás habían sido fervientes sostenedores realistas, y muy pocos se distinguían por su amor a las instituciones constitucionales. Ninguno de los esclarecidos patriotas que sobrevivían a la larga lucha por la libertad mexicana fue llamado a sentarse en la Junta gubernativa; los nombres de Guerrero, Bravo, Rayón, Victoria, Berdusco y Quintana Roo, al ser omitidos en la lista, estaban decepcionados por el nombramiento de aquellos que aparecían formando la incipiente corte de Iturbide.

Convocados en Tacubaya los miembros de la Junta provisional, tuvieron allí dos sesiones preparatorias en los días 22 y 25 de septiembre. Se dedicaron a disponer todo lo concerniente a la instalación solemne de la misma Junta y a prevenir algunas de las materias de que esta había de ocuparse, atentas a su gravedad e importancia. Se acordó cuáles serían las facultades de aquella asamblea, su título y el juramento que sus miembros habían de hacer, el carácter y funciones de la regencia, y que el primer jefe sería recibido en la catedral con todas las distinciones y honores cuando concurriese a alguna función religiosa.

Otros de los puntos propuestos por Iturbide se reservaron a la decisión de las Cortes o a la de la Junta después de su instalación. Comprendiéndose entre los primeros el relativo al reconocimiento, liquidación y pago de la deuda pública, y entre los segundos, el manifiesto que, según el artículo 10 del Tratado de Córdoba, debía publicarse, y otros de menor importancia.

Entrada del Ejército Trigarante en México capital

Entretanto, los jefes militares de la capital trataban de arreglar la salida de las tropas realistas, y después de algunas sesiones tumultuosas en las juntas de oficiales, que con ese objeto fueron convocadas, se resolvió acudir a O’Donojú y someterse a su decisión. Este dispuso que, sin ninguna forma de capitulación, se retirasen las tropas de la capital entre los días 21 al 24 de septiembre, debiendo los cuerpos expedicionarios permanecer en Toluca y Texcoco, mientras se pudiese disponer su partida y embarque para La Habana. Así se hizo y el 23 de septiembre, los granaderos imperiales al mando de José Joaquín de Herrera ocuparon el fuerte y bosque de Chapultepec.

En la tarde del día siguiente, una división de 4.000 hombres a las órdenes del coronel Filísola entró en la capital, saludada con inmenso entusiasmo de los habitantes y por un repique general que se prolongó hasta las once de la noche. Dos días después llegó también O’Donojú, y fue recibido con demostraciones de respetuosa gratitud por sus esfuerzos para allanar la entrega de la capital y con ella la finalización de la guerra. Se le rindieron honores de capitán general, las autoridades y corporaciones no omitieron ninguna de las ceremonias con que se acostumbraba recibir a los virreyes. Por un momento pudo haberse creído que aquel funcionario, quien dos días más tarde solo sería uno de tantos miembros de la Junta provisional de gobierno, había llegado a México a continuar la serie de representantes reales, que empezó a mediados del siglo XVI por Antonio de Mendoza.

Iturbide había dispuesto entrar el 27 de septiembre a la cabeza de todo su ejército. La ciudad respondió a este llamamiento enviando inmediatamente al cuartel general todo el vestuario que se hallaba en los almacenes, y en la del 26 se anunció en el teatro, en medio de atronadoras aclamaciones, que el producto de tres funciones extraordinarias que en él se darían sería destinado al calzado del ejército libertador. El entusiasmo popular suplió al tiempo y a la escasez de los fondos públicos, y pocos días bastaron para que la capital se preparase a recibir dignamente a los defensores de las Tres Garantías.

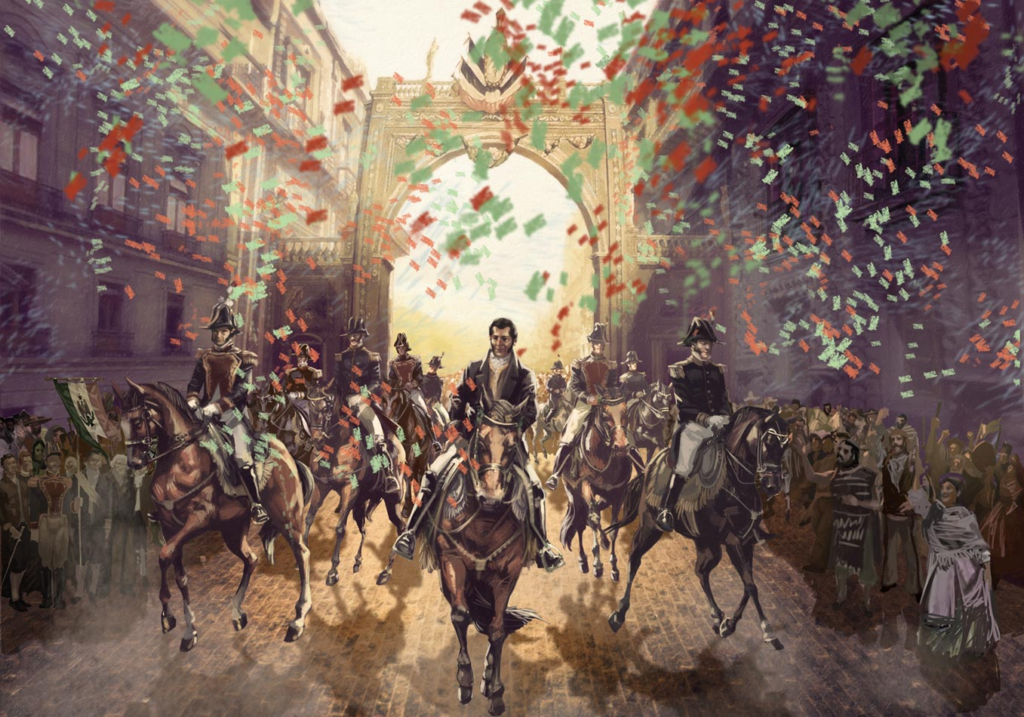

El 27 de septiembre de 1821, desde muy temprano había salido la división de Filísola hacia Chapultepec, donde se incorporó al grueso de las tropas que desde este punto se extendían por la calzada de la Verónica y el camino de Tacuba. La gente se agolpaba en las calles y plazas por donde habían de pasar los 16.134 hombres (7.416 de infantería y 7.955 de caballería y 763 de artillería) que formaban el ejército más numeroso que hasta entonces se veía en México. Las casas estaban adornadas con flores y vistosas colgaduras que ostentaban los colores adoptados en Iguala, y los habitantes los pusieron también en sus pechos, como emblema de la nacionalidad que surgía a la vida en aquellos momentos.

Montado en un caballo negro y seguido de un numeroso Estado Mayor en el que venían incorporadas muchas personas notables, entró el primer jefe por la puerta de la Piedad, a las diez de la mañana. Avanzó por el Paseo Nuevo (Bucareli) y la avenida de Corpus Christi, se detuvo en la esquina del convento de San Francisco, bajo un soberbio arco triunfal. Allí esperaba el ayuntamiento, y adelantándose el alcalde más antiguo, José Ignacio Ormaechea, le presentó unas llaves de oro, emblemáticas de las de la ciudad.

Iturbide echó pie a tierra para recibirlas, y se las devolvió al alcalde diciéndole: «Estas llaves, que lo son de las puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, como abiertas todo lo que puede hacer la felicidad común, las devuelvo V. E. fiando de su celo que procurará el bien del público a quien representa.» Volvió a montar, y aumentada su comitiva con el ayuntamiento y las parcialidades de San Juan y Santiago, continuó su marcha en medio de las aclamaciones delirantes de la multitud.

Se apeó en el palacio, donde le felicitaron la diputación provincial y las demás autoridades y corporaciones; enseguida salió al balcón principal, teniendo a su derecha a O’Donojú, para ver el desfile de las tropas. Este largo y solemne desfile terminó a las dos de la tarde. Marchaba a vanguardia la columna de granaderos imperiales, seguidos de las 12 divisiones. Llamaron la atención las tropas del Sur, que, a pesar de sus desgarrados vestidos, marchaban con el aire marcial que habían cobrado en diez años de lucha incesante, sostenida en las montañas y en los valles de aquella comarca. El pueblo prodigó en aplausos a todos los cuerpos del ejército. Terminado el desfile, Iturbide, O’Donojú y una numerosa comitiva se dirigieron a la catedral metropolitana, donde se entonó un Te Deum.

Antes de que terminase aquel fausto día, Iturbide habló a la nación para anunciarle el término de su empresa. El ayuntamiento, después de la función religiosa, obsequió al primer jefe del ejército con un espléndido banquete en el palacio, al que asistieron doscientas personas. En esa ocasión el regidor Francisco Manuel Sánchez de Tagle recitó una oda, en cuyas nobles y levantadas estrofas se sentía vibrar el alma de la patria agradecida y triunfante. Vino la noche, y como si los habitantes de México quisiesen prolongar la duración de aquel memorable día, iluminaron profusamente las casas, las calles y las plazas, y volvieron a saludar una y otra vez al libertador Iturbide cuando este se dirigió al teatro, seguido de la entusiasmada multitud.

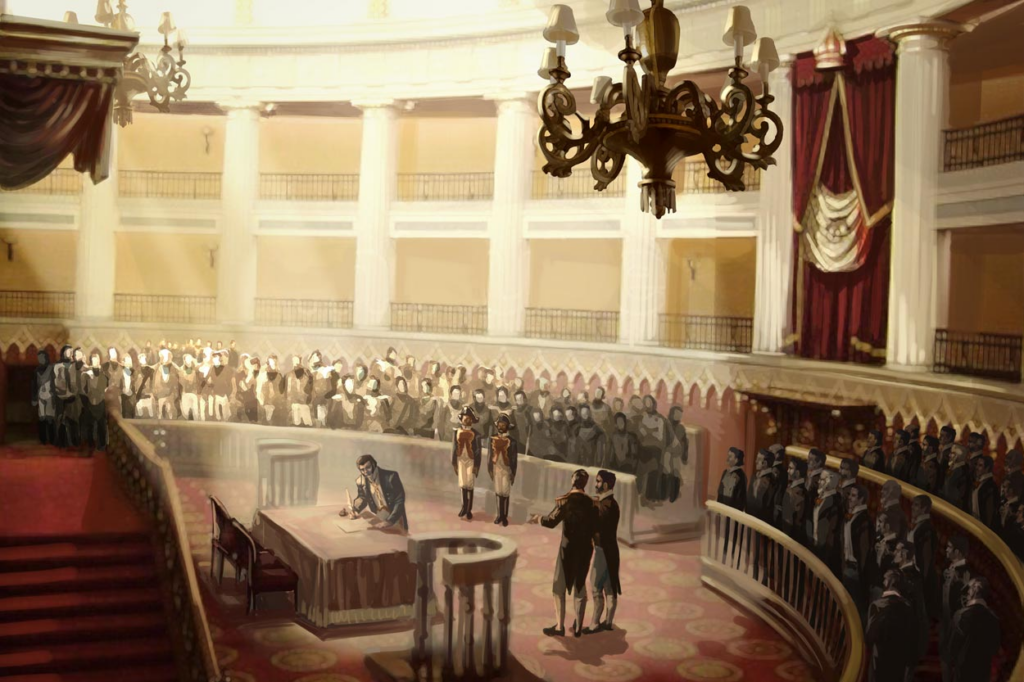

Al día siguiente, a las nueve de la mañana, la Junta Provisional Gubernativa, conformada por 38 miembros nombrados previamente por el propio Iturbide, se reunió en el salón de acuerdos del recién nombrado Palacio Imperial. Después de un discurso inaugural pronunciado por Iturbide, fue declarada formalmente instalada la Junta Gubernativa; acto seguido, los integrantes se dirigieron a la Catedral para jurar el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Después del juramento, Agustín de Iturbide fue elegido por unanimidad como presidente de la Junta. Tras la celebración de otra misa, se citó una reunión para las nueve de la noche, en la cual se llevó a cabo la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que fue firmada por los miembros de la Soberana Junta Provisional Gubernativa.

Tras la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, O’Donojú enfermaría gravemente, consecuencia de su delicada salud; incluso no firmaría el Acta de Independencia del Imperio mexicano. De esta manera, el 8 de octubre de 1821, mientras se encontraba en la misma ciudad, Juan O’Donojú murió a la edad de 59 años, diagnosticado de pleuresía, aunque también se dijo que pudo haber sido envenenado, lo que no ha sido demostrado. Fue sepultado con honores de virrey en la catedral de México.

Reacciones de España

En las Cortes de Madrid se determinó que los diputados suplentes de América ya no podrían participar en las nuevas sesiones, pues estos habían sido elegidos solamente para un período. Por tanto, los legisladores como Miguel Ramos Arizpe y Mariano Michelena fueron excluidos. Las noticias de la independencia de Nueva España y Guatemala lograron encender la pasión de los diputados peninsulares, quienes rechazaron la firma del Tratado de Córdoba. Los diputados novohispanos Lucas Alamán, Juan Gómez de Navarrete y Miguel Puchet expusieron elocuentemente que si las Cortes no reconocían las exigencias del Nuevo Mundo como legítimas, España perdería sus reinos americanos. Pero los diputados peninsulares se negaron a dar concesiones a los americanos; estos últimos perdieron paulatinamente la esperanza de ver consensuadas sus peticiones.

El 13 de febrero de 1822, una vez más las Cortes decidieron por amplia mayoría posponer la «cuestión americana» hasta las siguientes sesiones regulares. Ningún diputado del Nuevo Mundo se opuso, puesto que ninguno de ellos permaneció en el Parlamento español. Habían emprendido el viaje de regreso a sus tierras, convencidos de que solo la independencia podría darles el gobierno que deseaban. Las Cortes españolas declararían ilegales, nulos y de ningún efecto los contenidos del Tratado de Córdoba.

El 30 de junio de 1822, Fernando VII volvió a intentar infructuosamente recuperar el poder absoluto con la ayuda de su cuerpo de Guardias Reales. En abril de 1823, el monarca logró su objetivo con la ayuda de la Santa Alianza, permitiendo el paso al ejército francés para pisar nuevamente el territorio español, y así conseguir restaurar el absolutismo. Rafael de Riego fue ahorcado en noviembre de 1823 en la Plaza de la Cebada en Madrid. En la península ibérica, se dio inicio al período conocido como Década Ominosa.

Fueron varios los intentos de reconquista en México por parte de los españoles, el último de los cuales tendría lugar en 1829. En esta ocasión, el general Isidro Barradas y el almirante Ángel Laborde partieron de Cuba con casi 4.000 soldados y 19 embarcaciones. Desembarcaron el 26 de julio en Cabo Rojo, cerca de Tampico, pero el general Antonio López de Santa Anna coordinó la defensa y finalmente el 11 de septiembre derrotó a los españoles en la batalla de Pueblo Viejo.

No fue hasta el 28 de diciembre de 1836, cuando, después de haber realizado negociaciones de paz y reconciliación, España reconoció la independencia de México. Por parte del gobierno español, el tratado fue firmado por María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, y José María Calatrava, mientras que por el gobierno mexicano, Miguel Santa María y el presidente interino José Justo Corro.

Gobierno provisional

La Junta constituyó una Regencia de cinco miembros, la cual ejercería el Poder Ejecutivo: Iturbide como presidente, O’Donojú, el doctor Manuel de la Bárcena, Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León, quien había sido secretario del virreinato. Al darse cuenta de que en Iturbide habían recaído ambas presidencias y que esto era incompatible, se eligió como presidente de la Junta al obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez. De esta forma, el Poder Ejecutivo residió en la Regencia y el Poder Legislativo en la Junta.

La Junta declaró que el puesto de primer regente no era incompatible con el puesto de jefe del ejército; de esta forma, nombró a Iturbide generalísimo de armas de mar y tierra del imperio o generalísimo almirante con un sueldo de 120.000 pesos anuales, un millón de capital, veinte leguas cuadradas de terreno en Texas y el tratamiento de Alteza Serenísima. A su padre José Joaquín Iturbide, se le concedieron los honores de regente, y cuando la regencia cesase, sería consejero de Estado. Iturbide renunció al sueldo correspondiente del 24 de febrero al 28 de septiembre y cedió 71.000 pesos, para sanear las necesidades del ejército.

Mientras en Ciudad de México se realizaron las primeras acciones del nuevo imperio, en las provincias se llevaron a cabo manifestaciones de júbilo. Los últimos realistas que rechazaron la independencia se encontraban en Acapulco, Perote y Veracruz. Antonio López de Santa Anna llevó a cabo las acciones militares que lograron la capitulación del castillo de Perote el 9 de octubre. Isidoro Montes de Oca designó al coronel Juan Álvarez para lograr la misma tarea en el fuerte de San Diego de Acapulco; la plaza se rindió el 15 de octubre. En Veracruz, el general José García Dávila prefirió mantenerse bajo la tutela del antiguo régimen. Dávila ofreció varias veces entregar la plaza a Santa Anna, pero durante la noche del 26 de octubre, el jefe español decidió resguardarse con su tropa y armamento en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Este fue el último reducto español que resistió y capituló hasta el 18 de noviembre de 1825. Sin embargo, Manuel Rincón, gobernante interino de Veracruz, levantó un acta de adhesión al plan de independencia.

El 8 de octubre, O’Donojú falleció víctima de pleuresía. El puesto vacante de la regencia fue ocupado por el obispo de Puebla, quien dejó a su vez la presidencia de la Junta, la cual ocupó el doctor José Miguel Guridi y Alcocer. Se nombraron cuatro secretarios: José Pérez Maldonado en Hacienda, Antonio Medina Manzo en Guerra, José Domínguez (secretario de Iturbide) en Justicia y José Manuel de Herrera en Relaciones Interiores y Exteriores. Iturbide instituyó las capitanías generales de provincia. Nombró gobernadores a Anastasio Bustamante para las Provincias Internas de Oriente y Occidente; a Pedro Celestino Negrete para Nueva Galicia, Zacatecas, y San Luis Potosí; a Manuel de la Sotarriva para México, Querétaro, Valladolid y Guanajuato; y a Vicente Guerrero para Tlapa, Chilapa, Tixtla, Ajuchitlán, Ometepec, Tecpan, Jamiltepec y Teposcolula.

En noviembre de 1821, algunos de los antiguos insurgentes, quienes tenían ideas de establecer un gobierno republicano, celebraron una serie de reuniones en la casa de Miguel Domínguez en Querétaro. Asimismo, escribieron a Guadalajara a Pedro Celestino Negrete para invitarlo a participar, pero este consideró que se trataba de una conspiración y avisó a Iturbide. Fueron arrestadas 17 personas, entre ellas Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Miguel Barragán, el licenciado Juan Bautista Morales, el padre Carvajal y el padre Jiménez, entre otros. La conspiración resultó ser tan solo reuniones en las que se charlaba sobre el futuro del gobierno. Casi de inmediato, se otorgó la libertad a los participantes, a excepción de Guadalupe Victoria, quien permaneció encarcelado, pero poco después logró fugarse de su prisión.

Desde las primeras sesiones, la Junta se autonombró Soberana Junta Provisional Gubernativa. Los miembros eran de diversas ideologías: algunos habían simpatizado con las ideas autonomistas durante la crisis política de 1808, otros habían sido diputados de las Cortes de Cádiz, simpatizantes del manifiesto de los persas o participado en la conspiración de la Profesa. Lógicamente, se formó una división de partidos al interior de la Junta: los iturbidistas, cuyos miembros principales eran del alto clero, oficiales de alto rango del ejército y los hacendados; los de ideas republicanas, cuyos miembros eran casi todos abogados o pertenecían al bajo clero; y los borbonistas.

Antes de nombrar al Congreso constituyente, la Junta trató de resolver algunos asuntos. El 9 de noviembre, se solicitó que se abrieran los noviciados, la reposición de los hospitalarios y de la Compañía de Jesús. La moción fue apoyada por los miembros del clero en voz de Monteagudo, pero puso de manifiesto la oposición de los liberales en voz de José María Fagoaga. Las solicitudes fueron rechazadas, aprobadas y discutidas repetidas veces sin lograr un consenso definitivo. Como resultado, se profundizaron las diferencias y el antagonismo entre los partidos.

Una vez que la Junta se concentró en la forma de constituir el Congreso, fueron presentados tres planes. El de Iturbide propuso una cámara única con representación proporcional a la importancia de clases y elección directa. Esta propuesta daba predominio a los grupos privilegiados y eliminaba el papel elector de los ayuntamientos.

El plan de la Regencia coincidía con el plan de Iturbide, pero proponía dos cámaras, una alta formada por el clero, ejército y diputaciones, y una baja formada por ciudadanos.

El tercer proyecto, que fue apoyado por la mayoría de los miembros de la Junta, proponía una sola cámara sin separación de clases ni representación proporcional y con elección indirecta. Esta propuesta favorecía a los cabildos, a los abogados y al clero bajo. Este último fue básicamente el plan adoptado, aunque no se admitió que fuera proporcional tal y como lo había pretendido Iturbide. De esta forma, los ayuntamientos deberían elegir a sus diputados, los cuales se presentarían en la capital el 13 de febrero de 1822, para instaurar el Congreso el día 24, fecha de aniversario del Plan de Iguala. El número de diputados sería de 172 con 29 suplentes.

Mientras tanto, Iturbide, como presidente de la Regencia, tomó una actitud paternalista y redujo algunos impuestos y eliminó otros. Rechazó el “diezmo real” sobre la minería, liquidó los estancos de pólvora y azogue, redujo los derechos de importación y de exportación, redujo la tasa de la alcabala del 10 al 6 %, y suprimió el impuesto de cuatro pesos por barril al aguardiente de caña. Como resultado, la captación de ingresos disminuyó un 57 %, lo cual representó dejar de percibir más de cinco millones de pesos.

Si bien la libertad de prensa se había restituido, el 22 de octubre la Regencia había proclamado un manifiesto pidiendo moderación a los escritores con la finalidad de evitar discordias y desunión. El 11 de diciembre, el escritor Francisco Lagranda publicó el Consejo prudente sobre una de las tres garantías, en el que exhortaba a los españoles a enajenar sus bienes y salir del país. El pánico cundió entre la clase privilegiada, pero la Regencia actuó con rapidez, desmintió el impreso y apresó al autor. Carlos María Bustamante fundó el periódico republicano “La Avispa de Chilpancingo” en el cual rememoró a José María Morelos y a los antiguos insurgentes, criticó los desaciertos de la Junta, el proyecto de convocatoria de Iturbide y la política económica que se había seguido. Carlos María Bustamante fue encarcelado; la prisión duró solo algunas horas, pues fue absuelto por el jurado. Sin embargo, varios escritores se pronunciaron abiertamente en contra del Plan de Iguala; algunos sugirieron optar por un gobierno republicano y otros alentaron a Iturbide a ceñirse la corona imperial.

Debido al déficit presupuestario del erario, la Junta se vio obligada a imponer préstamos forzosos a la población, pero la recaudación fue insuficiente. Se priorizó el pago de salarios a la tropa y, en segundo término, al sueldo de los oficiales. El Trigarante fue renombrado Ejército Imperial y fue reestructurado por el generalísimo Iturbide. Los oficiales que nombró a cargo de los regimientos fueron José Joaquín Herrera, José Antonio Matiauda, Pedro Otero, Lobato, Santa Anna, Epitacio Sánchez, Echávarri, Cortazar, Moncada, Zenón Fernández, Parrés, Gabriel de Armijo, Guerrero, Bravo, Bustillo, Barragán, Filisola, Andrade y Laris, pero se reservó para sí mismo el mando del regimiento de Celaya. El 9 de noviembre, Iturbide propuso la creación de una o dos órdenes militares. La idea fue aprobada por la Junta; de esta manera se fundó la Orden Imperial de Guadalupe, la cual fue destinada para premiar el mérito militar, los servicios prestados en el orden civil o eclesiástico, los servicios prestados a la nación o bien a la causa de la independencia.

Como medida popular, la Junta propuso suprimir a los indígenas el pago de las contribuciones llamadas de “medio real de ministros”, “medio de hospital” y el “uno y medio de cajas de comunidad”. Estas contribuciones formaban un fondo para solventar los frecuentes pleitos en cuestiones de tierras y agua, para financiar el funcionamiento del Hospital Real y para contar con un fondo, el cual podía ser destinado para gastos de culto, mantenimiento de escuelas y apoyo para calamidades como epidemias o pérdidas de cosecha. A pesar de que Fagoaga se opuso a la eliminación de esta contribución sistematizada, la medida se llevó a cabo. Como resultado, los indígenas quedaron sin recursos para estos gastos, pues no se proveyeron fondos de sustitución de los mismos. En contraste, Juan Francisco Azcárate propuso formalizar la abolición de la esclavitud basándonos en el artículo doce del Plan de Iguala, para así manumitir a los esclavos que existían en el imperio y erradicar esta institución; sin embargo, el dictamen no se llevó a cabo, pues se consideró que este tema debería ser tratado hasta el establecimiento del Congreso.

El 7 de enero de 1821, Iturbide decidió que el orden de los colores de la bandera mexicana serían verde (libertad), blanco (unidad) y rojo (unión) con franjas verticales, figurando en el centro la imagen de un águila coronada sobre un nopal que nace de una peña.

Congreso Constituyente del Imperio

El día 13 de febrero, las Cortes españolas declararon ilegal, nulo y de ningún efecto el Tratado de Córdoba. Los diputados americanos regresaron con la negativa de aceptación a la corona del Imperio mexicano por parte de los herederos borbonistas. Sin conocerse aún la noticia, se instaló el 24 de febrero de 1822 el Congreso Constituyente del Imperio. Los miembros formaron un grupo heterogéneo, destacando entre los liberales Servando Teresa de Mier, José María Fagoaga, el general Horbegoso, José Miguel Guridi y Alcocer y Carlos María Bustamante, quien fue nombrado primer presidente del Congreso. Por los borbonistas se encontraba el obispo Castañiza. Los diputados casi de inmediato entraron en roces con la Regencia: el Congreso se autoproclamó único representante de la soberanía de la nación cuando Fagoaga preguntó: «¿La soberanía nacional reside en este Congreso Constituyente?» Acto seguido, y de acuerdo a lo preestablecido, se realizó la división de poderes, el Congreso delegó el Ejecutivo a la Regencia y el Judicial a los tribunales.

El Congreso citó a Iturbide y a los miembros de la Regencia para prestar el juramento. Durante el acto, el generalísimo quiso tomar el asiento principal de la tribuna, pero el diputado Pablo Obregón le negó el lugar, pues este correspondía al presidente del Congreso. Desairado, el generalísimo pronunció un discurso inicial, realizó el juramento y recordó al Congreso que se debería hacer la separación de cámaras, pero esta no se llevó a cabo. La oposición de republicanos y monarquistas se hizo evidente; los primeros aspiraban a una forma diferente de gobierno; los segundos, cuando se enteraron del rechazo en Madrid al Tratado de Córdoba y que la nación podría escoger a su monarca, ya no deseaban la presencia de un Borbón en México, sino volver a la antigua dependencia peninsular.

El Congreso prohibió los gastos no autorizados por él y eliminó los empréstitos forzosos. El presupuesto anual era de once millones de pesos, de los cuales casi diez millones estaban destinados a los gastos del ejército y marina. La tropa estaba conformada por 68.000 efectivos, es decir, casi el doble de los que se tenían en 1810. La reducción de estos gastos ocasionó una disputa abierta entre los diputados e Iturbide, pues el ejército era el baluarte de la Regencia. Iturbide retrasó la expedición de los decretos en materia fiscal.

El Congreso siguió sesionando diversos asuntos sin agenda establecida. Entre los acontecimientos más notables destacó la prisión de fray Servando Teresa de Mier, quien había sido elegido diputado por Nuevo León, pero durante las elecciones se encontraba en Estados Unidos. A su regreso, desembarcó en San Juan de Ulúa y fue hecho prisionero por José García Dávila. Carlos María Bustamante, a la sazón presidente del Congreso, pidió a la Regencia actuar en consecuencia. Los reclamos no se hicieron esperar y Dávila accedió a liberar a Mier, aunque dilató la respuesta. El suceso fue aprovechado para revisar el caso de Guadalupe Victoria, quien también había sido elegido diputado por Durango, pero se encontraba prófugo y acusado de cargos de conspiración. Se solicitó un salvoconducto para que Victoria se pudiera presentar a ocupar su cargo, pero el proceso no se concluyó; por su parte, el exinsurgente prefirió mantenerse oculto en Paso de Ovejas.

La relación de Iturbide con el Congreso se volvió más tensa cuando el ministro de Guerra presentó un informe en el cual se solicitaba que el Ejército Imperial tuviese 35.900 efectivos; por su parte, los diputados José María Fagoaga y José Hipólito Odoardo protestaron ante tal requerimiento y propusieron una reducción a 20.000 efectivos. Durante el transcurso de las negociaciones, una contrarrevolución española había iniciado en el sureste de la capital. Iturbide irrumpió en el salón del Congreso fuera de protocolo y sin compañía de los otros miembros de la Regencia; cuando se le cuestionó el motivo, respondió que había traidores en la Regencia o en el Congreso. Posteriormente, mostró una correspondencia de García Dávila, en la cual el comandante español de San Juan de Ulúa de forma vaga ofrecía el apoyo al partido español. Los diputados, al verse inculpados, acusaron a Iturbide de traidor, pues era él quien había mantenido la correspondencia con García Dávila durante la prisión de Servando Teresa de Mier. Los ánimos se crisparon: el diputado Melchor Múzquiz propuso la destitución de Iturbide, pero Fagoaga logró persuadirlo para desistir.

El generalísimo acusó a 11 diputados de traidores y envió a Epitacio Sánchez al mando de un regimiento de caballería para custodiar el Congreso. Los diputados temieron que este sería disuelto. El Jueves Santo, el Congreso se reunió para analizar la acusación a los once diputados, se llamó al ministro de Guerra y, después de deliberar y con votación unánime, se determinó que los inculpados no habían desmerecido confianza alguna. Mientras tanto, el general Anastasio Bustamante, al mando de 400 hombres, había llegado a Tenango del Aire. En las cercanías de Cuautla pudo vencer a la tropa de españoles que había salido desde Texcoco para iniciar la contrarrevolución. Fueron hechos prisioneros 44 oficiales y 380 soldados. El Congreso felicitó a la Regencia por el triunfo obtenido, pero se determinó sustituir al obispo Pérez, al doctor Bárcena y a Manuel Velázquez, cuyos lugares ocuparon Nicolás Bravo, el conde de Heras y el cura de Huamantla, Miguel Valentín.

Levantamiento iturbidista de Pío Marcha

A principios de mayo de 1822, el distanciamiento entre Iturbide y el Congreso se había acrecentado. Durante una sesión en el salón del Congreso se leyó una felicitación al RC-11, el documento decía, entre otras cosas, que «la América del Septentrión detestaba a los monarcas porque los conoce» y se añadía «que debía adoptarse el sistema de las repúblicas que se habían adoptado en Colombia, Chile y Buenos Aires». La lectura del documento fue interrumpida por el diputado Alcocer; se creyó que el documento no era un incidente aislado y se sospechó que el general Nicolás Bravo había participado en la redacción del mismo.

Con los ánimos exaltados se prosiguió la lectura; los republicanos aplaudieron el documento. La división en el ejército también se hizo notoria. Los generales ituribidistas eran Anastasio Bustamante, Antonio Andrade, Luis Quintanar, Manuel de la Sota Riva, Zenón Fernández, Manuel Rincón, José Rincón, Antonio López de Santa Anna, Luis Cortázar y Rábago, José Antonio de Echávarri y Vicente Filisola; en contra de Iturbide estaban Miguel Barragán, Juan Horbegozo, Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete, José Morán, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.

Un grupo de masones pertenecientes al rito escocés llegó a México durante el viaje de O’Donojú, el cual contactó a la logia existente en México. Entre sus adeptos se encontraban miembros del ejército y del Congreso. Los masones conspiraban en contra de la posible coronación de Iturbide. Durante una discusión acalorada en donde había más de cien concurrentes, un coronel expresó que «si faltaban puñales para libertarse del tirano (nombre que le daban a Iturbide) ofrecía su brazo vengador a la patria». La noticia llegó hasta los oídos del generalísimo.

A las diez de la noche del 18 de mayo, un grupo de soldados de diversas guarniciones comenzó a vitorear en la ciudad. El sargento Pío Marcha del regimiento de Celaya hizo tomar las armas a la tropa de su cuartel. El grupo se lanzó a la calle proclamando a Iturbide con el título de Agustín I, parte de la población de los barrios de El Salto del Agua, San Pablo, La Palma y San Antonio Abad se unió al grupo. El estrépito aumentó con el repique general de campanas, con las salvas de artillería y los gritos de «¡Viva Agustín I!». El coronel Rivero, a la sazón ayudante de Iturbide, irrumpió en el teatro e hizo proclamar al generalísimo por la concurrencia.

A la mañana siguiente, apareció fijada una exhortación de Iturbide dirigida a los mexicanos, en la cual confirmaba que “el ejército y el pueblo de esta capital acababan de tomar partido” y que al resto de la nación correspondía aprobar o reprobar la moción; también pedía a la población que no se exaltaran las pasiones, pues correspondía a los diputados la representación de la nación, y enfatizó que la ley era la voluntad del pueblo y que no había nada sobre ella. La tensa situación obligó al Congreso a reunirse de inmediato en una sesión extraordinaria. Se pidió a la Regencia la tranquilidad pública para poder deliberar un asunto tan delicado, pero Iturbide no actuó hasta que los diputados solicitaron su presencia en el salón del Congreso. Se presentó con un séquito de oficiales del ejército, forzando de esta manera a que el Legislativo se reuniese en sesión pública. En las tribunas del Congreso, hubo presencia de “masas”, mezcla de diputados, paisanos, frailes y militares. Entre los agitadores iturbidistas se encontraba el fraile mercedario Aguilar.

Los diputados Alcocer, Gutiérrez, Ansorena, Terán, Rivas, San Martín y otros afrontaron la excitación popular tratando que, al menos, el pronunciamiento se legalizase mediante un plebiscito. El diputado Valentín Gómez Farías, apoyado por 46 de sus colegas, señaló que una vez rotos el Tratado de Córdoba y el Plan de Iguala, ya que no habían sido aceptados en España, correspondía a los diputados emitir su voto para que Iturbide fuese declarado emperador. Gómez Farías añadió que este debería obligarse a obedecer la Constitución, leyes, órdenes y decretos que emanasen del Congreso mexicano. Los diputados comenzaron a debatir en medio de gritos e interrupciones; después, se procedió a la votación. Iturbide resultó elegido por 77 sufragios contra 15. La multitud aclamó el resultado y acompañó al generalísimo vitoreándolo desde el salón de Congreso hasta su casa. La aprobación no había sido legal, pues solamente contó con 89 sufragios, y en el reglamento del Congreso se requería una concurrencia de 101 diputados, la cual fue confirmada legalmente más tarde por el Congreso en su plenitud. El acta de la elección del 18 de mayo de 1822 estableció que el día 21 de mayo Iturbide debería acudir al Congreso para prestar el juramento correspondiente que lo investía como emperador constitucional. Por otro lado, los borbonistas que todavía mantenían esperanzas de hacer cumplir el Plan de Iguala se decepcionaron; incluso, el arzobispo de México Pedro de Fonte decidió abandonar el país. Y a continuación, los diputados trabajaron en la redacción del juramento que debería prestar el nuevo emperador.

De esta forma quedaría claro que la legislación vigente era la Constitución de Cádiz y las órdenes o decretos emitidos por el Congreso. Los altos oficiales del ejército enviaron cartas de felicitaciones al generalísimo. Después de prestar el juramento, el emperador pronunció un discurso.

Coronación de Iturbide (21 de julio de 1822)

El 23 de mayo se inició la discusión del funcionamiento del imperio y la previsión de la sucesión. Se determinó que el hijo primogénito del emperador, al igual que los hermanos, recibiría tratamiento de príncipe y alteza imperial; su padre Joaquín sería el príncipe de la Unión y su hermana María Nicolasa la princesa de Iturbide. También se crearía la moneda oficial del imperio y un Consejo provisional de Estado.

Durante el virreinato, la corte de los virreyes estaba reducida a la mayor sencillez, no obstante se previno que la Casa Imperial debería contar con mayordomo mayor, caballerizo mayor, capitán de guardia, ayudantes del emperador, limosnero mayor, capellanes de S.M., capellanes honorarios, capellán mayor, teniente de capellanía mayor, capellán privado de la familia, confesores, predicadores, predicadores honorarios, ayo de los príncipes, maestro de ceremonias, sumiller de palacio, gentiles hombres de cámara con ejercicio, mayordomos de semana, camarera mayor, dama primera y guardamayor, damas, damas honorarias, camaristas, médico y cirujano de cámara de S.M., médico y cirujano de la familia imperial, maestro de los caballeros, pajes, maestro de los príncipes, pedagogos, ujieres de palacio, ayudas de cámara, peluqueros, guardarropas del emperador y la emperatriz, impresor de cámara e introductor de embajadores.

Se crearon los estatutos de la Orden de Guadalupe para que Iturbide pudiese entregar esta distinción, además de grados y ascensos militares. Entre los nombramientos figuraron el marqués de Aguayo como mayordomo mayor, el conde de Regla como caballerizo mayor, el marqués de Salvatierra como capitán de la guardia, el conde de Rul y los hijos del conde de Agreda como mayordomos de la semana, entre algunos otros. Debido a los bajos recursos del erario, fue necesario pedir joyas prestadas para las coronas del emperador y la emperatriz.

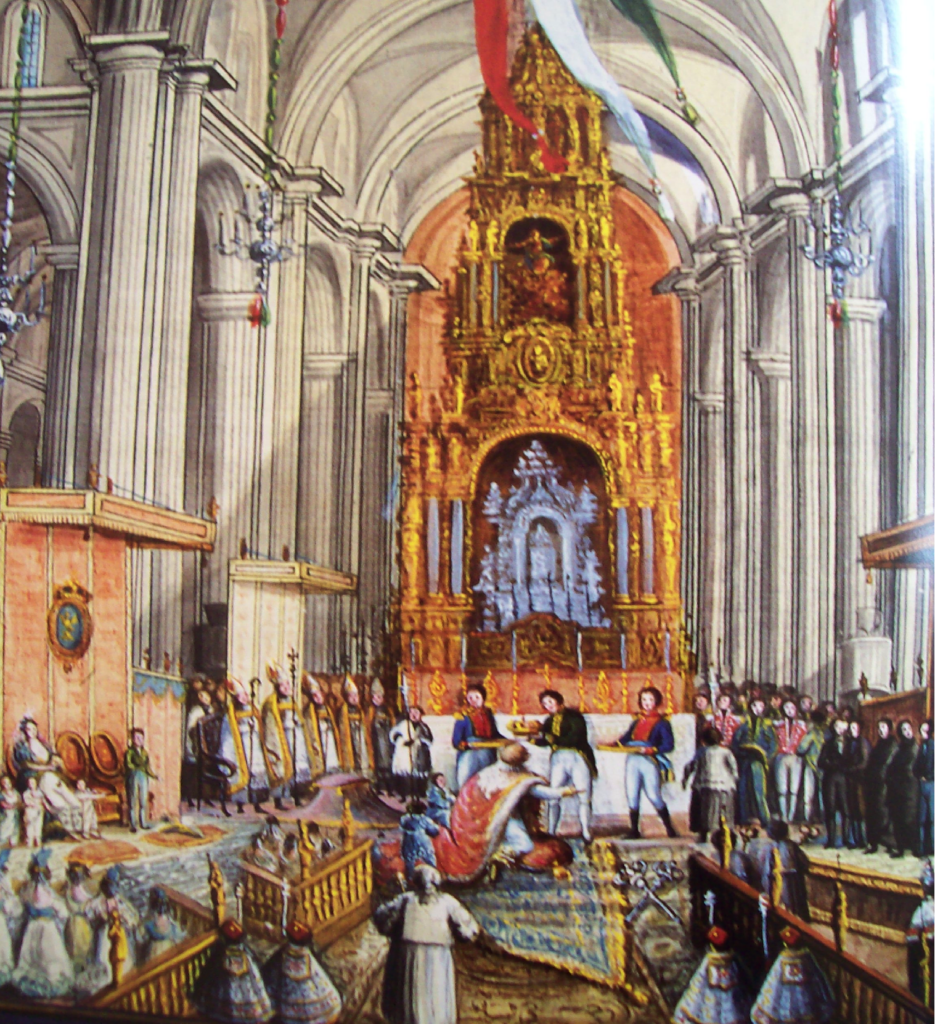

El 21 de julio de 1822 fue el día de la coronación. Desde temprano sonaron las salvas de veinticuatro cañones, se adornaron balcones y las fachadas de los edificios públicos fueron engalanadas, así como atrios y portales de iglesias. En la catedral metropolitana se colocaron dos tronos, el principal junto al presbítero y el menor cerca del coro. Poco antes de las nueve de la mañana, los miembros del Congreso y del Ayuntamiento ocuparon sus lugares destinados. Tropas de caballería e infantería cubrieron la carrera al futuro emperador y a su séquito. Tres obispos oficiaron la misa. El presidente del Congreso, Rafael Mangino y Mendívil, fue el encargado de colocar la corona a Agustín I, acto seguido, el propio emperador ciñó la corona a la emperatriz. Otras insignias les fueron impuestas a los recién coronados por los generales y damas de honor; el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo exclamó «¡Vivat Imperator in aeternum!», «¡Vivan el emperador y la emperatriz!». Terminada la ceremonia, el tañido de las campanas y el estrépito de los cañones comunicaron al pueblo que la coronación se había consumado.