¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Situación en Nueva España y en la Península

Se estima que habían muerto más de un millón de personas en Nueva España después de más de diez años de lucha. Es decir, una sexta parte de la población de la Nueva España había sido aniquilada durante la guerra. Los gastos de guerra, por otro lado, tanto en España como en América, llevaron al reino a la bancarrota. Las minas, muchas de ellas abandonadas, redujeron su producción a una tercera parte de los niveles que se tenían antes de 1810. La producción de las haciendas, de igual forma, fue mermada por falta de mano de obra. Como efecto secundario, la Iglesia dejó de recibir los diezmos habituales. La metrópoli española siguió imponiendo restricciones económicas y solicitando el envío de recursos para coadyuvar a su propia crisis. Los miembros del ejército virreinal estaban descontentos por los bajos sueldos y porque existía una abierta preferencia hacia las tropas expedicionarias que habían llegado de España desde 1812.

En España, la revolución iniciada por Rafael de Riego dio inicio al Trienio Liberal y de esta forma se restauró la vigencia de la Constitución de Cádiz. Fueron impuestas medidas anticlericales para restar poder a la Iglesia, entre ellas la expulsión de los jesuitas, la abolición del diezmo y de la Inquisición. Cuando la élite de Nueva España vio afectados sus intereses, intentó rechazar la forma de gobierno liberal y empezaron a tener reuniones de carácter absolutista.

Llegada a Veracruz las noticia del establecimiento de la Constitución

Las primeras noticias del levantamiento de Riego y Quiroga en Andalucía llegaron a México a mediados de marzo de 1820, pero como al mismo tiempo se supo que un ejército respetable perseguía a los dos caudillos, aquella novedad no produjo entonces toda la impresión que era de creerse. Sin embargo, fue la sorpresa de todos cuando se difundió el rumor de que un buque salido de La Coruña y arribado a Veracruz en los postreros días del mes de abril. Había traído la noticia del levantamiento de las provincias gallegas y aragonesas, y los números de las Gacetas de Madrid en que se habían publicado los decretos del rey, reconociendo la Constitución y ofreciendo la convocación a elecciones de Cortes. Así como el que daba cuenta de haber jurado Fernando el código de Cádiz ante los miembros del ayuntamiento, y ese buque anunció también que en La Habana se había proclamado ya la Constitución, sin esperar para ello orden expresa de la metrópoli.

El Virrey, los altos empleados del gobierno, el clero, y no pocos españoles que desde la primera época del régimen constitucional previeron el inmenso apoyo que este daría a los defensores de la independencia, se alarmaron profundamente, y el Virrey resolvió no hacer variación ninguna mientras no recibiese órdenes del gobierno de Madrid. En cambio, muchos españoles acogieron con entusiasmo la noticia de la revolución en la península. Hay que añadir que no mostraron menor júbilo los partidarios de la independencia, quienes se prometían alcanzarla a favor de los sacudimientos y trastornos que el nuevo orden político debía producir, y del ejercicio de los derechos reconocidos y proclamados por la misma Constitución. Y unos y otros murmuraban sordamente de la resistencia de Apodaca en publicarla.

Esta situación embarazosa y no exenta de peligros pudo, no obstante, prolongarse todo el mes de mayo siguiente. Para afirmar la actitud expectante que Apodaca había determinado asumir, reunió en el palacio el 4 de ese mes al arzobispo y a los ministros de la Audiencia, quienes estuvieron conformes con aquella resolución, y se acordó también ocultar lo más posible las noticias recibidas; sistema muy del agrado de todos los poderes y gobiernos, pero de resultados contraproducentes, pues el misterio no hace más que avivar la curiosidad y autoriza la circulación de los más extravagantes rumores. No fue bastante a decidir al Virrey la llegada de un extraordinario de Veracruz, avisando la entrada en ese puerto el 14 de mayo de otro buque procedente de La Coruña, por el que se recibieron gacetas de Madrid del fin de marzo; pero hubo de quebrantar al fin su resolución la noticia de que el 25 del mismo mayo el comercio de Veracruz había comprometido al gobernador José Dávila a proclamar la Constitución.

Al arribar a ese puerto el bergantín San Esteban procedente de Campeche, con la noticia de que en esa ciudad y en la de Mérida se había jurado ya la Constitución; los habitantes de Veracruz fueron presa de gran agitación y se lamentaban ruidosamente de que los de otros lugares de Nueva España se les hubiesen anticipado en dar tan solemnes pruebas de adhesión a las libertades públicas. Hasta entonces, y no obstante su ardiente deseo de proclamar la Constitución de Cádiz, se habían contenido por respeto al gobernador José Dávila, quien manifestó repetidas veces que esperaba órdenes del Virrey para proceder a la ceremonia de la proclamación; pero la llegada del San Esteban con las noticias que enardeció los ánimos y los dispuso a no soportar más dilaciones.

Grupos numerosos formados del pueblo y de los comerciantes ocupaban desde la mañana del 25 de mayo los portales de la plaza, y al salir de la sala capitular José Mariano de Almansa que había sido consejero de Estado constitucional, lo rodearon y exhortaron a que convenciera a Dávila de que debía ceder al deseo unánime de los vecinos del puerto. Almansa, acompañado del comandante de voluntarios, Rafael Leandro de Echenique, volvió a la Casa de cabildo, y entrando en la sala capitular, donde se hallaban reunidos los miembros del ayuntamiento y el gobernador, les manifestó cuál era la voluntad de los veracruzanos; a lo que contestó Dávila que desde luego fijaba el día 3 del entrante junio para la publicación del código político, y el 4 de junio para la jura solemne.

Los dos comisionados dieron cuenta al pueblo de la resolución del gobernador, pero apenas cesaron de hablar se alzaron de aquella compacta multitud los irritados gritos de: «¡ha de ser ahora mismo!», y mientras unos grupos subían la escalera de la Casa de cabildo y ocupaban la galería superior, otros se hicieron dueños de la torre de la parroquia y echaban a vuelo las campanas. En el mismo momento y como si todos los habitantes estuviesen movidos por un único y poderoso impulso, los balcones y ventanas se adornaron con vistosas colgaduras y fueron lanzados cohetes en todas las direcciones.

Dávila salió con los miembros del ayuntamiento a la puerta de la sala capitular y arengó al pueblo diciéndole que él amaba a la Constitución como el que más, pero que no estaba en sus facultades anticiparse a las órdenes del Virrey; que estas no tardarían en llegar, debiendo el vecindario de Veracruz esperarlas confiado y digno, como hasta allí se había mostrado; y finalmente, que él, como militar, prefería perder la vida a faltar a los mandatos de sus jefes. Todo fue en vano, pues los “vivas a la Constitución” respondieron a la arenga del gobernador, y este serio se retiró a sus habitaciones. Los que le conocían temieron que en su despacho quisiese hacer uso de la fuerza para reprimir el movimiento, le siguieron y consiguieron que volviese a la sala capitular, donde se hallaban muchas personas notables de la ciudad, además de los miembros del ayuntamiento.

Allí alzaron la voz, entre otros, los eclesiásticos Ignacio José Jiménez y José Antonio Sastre, rogando a Dávila que accediese al deseo de todos los habitantes del puerto y le hicieron ver las calamidades que ocurrirían si apelase a las armas; pues el pueblo estaba resuelto y apercibido a rechazar la fuerza con la fuerza; pero el gobernador insistía en que se le dejase ejercer su autoridad, o se le depusiera, se quitaría la vida antes de quebrantar la obediencia que debía a sus superiores. Cuando ya parecía que Dávila iba a tomar la decisión, apareció el comandante del apostadero, Francisco Murias, quien manifestó enérgicamente que la necesidad no estaba sujeta a leyes, y que en casos extraordinarios, era necesario sopesar los bienes y los malos, concluyendo que se inclinase a la voluntad general. El gobernador no opuso resistencia y el pueblo colocó una placa de la Constitución con ruidosas exclamaciones.

El entusiasmo de los veracruzanos fue increíble al saber que el gobernador había cesado de oponerse. Organizaron en el acto y en la misma sala capitular una marcha cívica: precedían las mazas del ayuntamiento, seguían los regidores, y a continuación marchaban las demás autoridades civiles y militares y muchas personas distinguidas; la comitiva recorrió las principales calles de la ciudad, a pesar de ser las dos de la tarde y sentirse un intensísimo calor; se leyó la Constitución por el escribano de cabildo, Antonio Figueroa, y esta lectura fue saludada con salvas de artillería, disparadas en los fuertes y en los buques del apostadero; y enseguida todo el concurso entró en la parroquia, donde se entonó un solemne Te Deum. En la noche, los edificios públicos y particulares se iluminaron profusamente, terminando los festejos y demostraciones populares hasta hora muy avanzada.

Al día siguiente, 26 de mayo, hicieron el juramento el gobernador y los miembros del ayuntamiento, y en los días subsecuentes, hasta el 31, también juraron la Constitución el pueblo, los empleados y los jefes, oficiales y soldados de la guarnición y del apostadero. Un impreso publicado en Veracruz el 3 de junio de aquel año, a raíz de los sucesos que se acaban de referir, terminó de este modo la descripción de ellos: «Con la más pura satisfacción nos gloriamos de que Veracruz ha jurado la Constitución sin mandato de nadie, por nuestra espontánea y patriótica voluntad, y que de este modo que es el único meritorio, ha restaurado sus derechos, sin haber variado ninguna autoridad, sin haber ultrajado a persona alguna, sin que se haya oído una voz indecorosa, y antes al contrario, con una unión sin par, una urbanidad indecible y un general contento inexplicable: Todo lo cual prueba que somos dignos de la libertad civil que gozamos, y por la cual tributamos a Dios las más expresivas gracias». Jalapa, Tlacotalpan y Alvarado no tardaron en seguir el ejemplo de la capital de la provincia.

Llegada a México capital las noticia del establecimiento de la Constitución

Por un correo extraordinario que llegó a México a las once de la noche del 30 de mayo, supo el Virrey los sucesos acaecidos en Veracruz cinco días antes, y esta le hizo variar la resolución que había sostenido todo el mes. Le dolía a Apodaca, adversario ardiente de la Constitución, tener que proclamarla sin recibir órdenes directas del gobierno, pero al mismo tiempo comprendía que los habitantes no tardarían en imitar a los de Veracruz y arrancaría por la fuerza lo que pudieran. No fue, sin embargo, su resolución tan rápida como exigían las circunstancias, se dio y se revocó varias veces la orden de proclamar la constitución, y acordó en la mañana del 31 de mayo jurar en aquel mismo día y sin pérdida de tiempo, anunciándolo previamente mediante un bando.

Todo se ejecutó así, y el Virrey y los oidores hicieron el juramento a las doce, y en la tarde, los cuerpos de la guarnición en sus cuarteles. Se dejó ver, desde luego, la desgana con que procedían en todo esto el Virrey y las autoridades superiores, pues se apresuró la ceremonia del juramento a fin de que por falta de concurrencia pareciese deslucida; y por toda fuerza militar que hiciese las demostraciones de costumbre el Virrey mandó situar en la plaza Mayor dos compañías, una de artillería y otra de infantería. La verdad es que los partidarios de la Constitución se apoderaron de las torres y echaron las campanas al vuelo.

El mismo día 31 de mayo, cesó en sus funciones el Tribunal de la Inquisición, por acuerdo de los ministros que lo formaban; previendo fundadamente que no tardaría en llegar la orden para su supresión, y temerosos quizás de que el pueblo de México, a imitación del de Madrid, asaltase el edificio y destruyese los muebles y archivos de la institución.

Pocos días antes, los presos que se hallaban en sus cárceles por causas políticas habían sido llevados a la de corte, y los que allí estaban por materia de religión, a los conventos de la ciudad; el archivo fue trasladado al arzobispado, y los ministros y servidores del Santo Oficio, que vivían en el mismo local del Tribunal se apresuraron a abandonar sus habitaciones.

En los días subsecuentes, hasta el 8 de julio, juraron la Constitución todas las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, así como los colegios y comunidades religiosas de ambos sexos. El día 9 de junio, fue el señalado para celebrar solemnemente la proclamación. Fue esta festividad suntuosa y magnífica, pues los partidarios numerosos y ardentísimos de la Constitución se esforzaron porque apareciese en contraste la ceremonia desairada y fría con que el Virrey y los miembros de la Audiencia hicieron el 31 de mayo anterior.

El ayuntamiento de la capital salió de las casas del cabildo y se dirigió a un lujoso tablado que se alzaba frente al palacio; allí esperaban el Virrey, los oidores y las demás autoridades; al llegar los regidores se descubrió una lápida conmemorativa con letras grabadas en oro; un heraldo leyó en voz alta la Constitución, y la misma lectura se repitió frente a los palcos del arzobispo y del ayuntamiento, siendo saludada por salvas de artillería, repiques de campanas en todos los templos y entusiastas aclamaciones de la multitud. En la noche y posteriormente en dos consecutivas, se iluminaron las torres, los edificios públicos y los particulares, y en el teatro hubo funciones dedicadas al fausto suceso que se celebraba. Nuevos festejos presenciaron los habitantes de la capital el 10 de junio con motivo del juramento que hicieron los regidores, y al día siguiente, 11, se celebraron misas solemnes en las 14 parroquias, en cuyo acto juró también la concurrencia que asistió a cada una de ellas.

La Constitución hizo cesar en sus funciones al Tribunal de la Acordada, así como las demás jurisdicciones especiales y privilegiadas, y la administración de justicia quedó restablecida en la forma decretada por las Cortes, así como las demás corporaciones y autoridades que exigía el régimen constitucional.

El 18 de julio, se hicieron las elecciones de parroquia para formar el ayuntamiento de la capital, siendo nombrados algunos mexicanos, pero no formaban la mayoría de la Corporación, a diferencia de lo que había sucedido en el anterior y breve período constitucional. El Virrey dejó de usar este título, sustituyendo en su lugar el de Jefe político superior y capitán general, por estar reunido el mando militar a la autoridad civil, aunque, como dice Alamán, «prevaleció la costumbre, continuando en llamarle virrey en el uso común.»

Una de las libertades consagradas por las nuevas instituciones, la de imprenta, quedó afianzada por el bando del 19 de junio de 1820; formando las juntas de censura para la calificación de los escritos denunciados las mismas personas que habían sido nombradas por las Cortes en el año de 1813. Con cuyo motivo, tanto la Junta consultiva provisional de Madrid, en su proclama de 10 de marzo, como el Virrey, en la parte final de aquel bando, exhortaban a los escritores a usar “moderadamente” de esa libertad, en bien del gobierno y de la nación.

Implantación de la Constitución en Nueva España

Los partidarios de la Constitución se regocijaron en extremo al ver confirmado solemnemente uno de los más robustos derechos políticos; pues el 5 de aquel mismo mes, y cuando hacía ya seis días que el virrey Apodaca había jurado la Constitución, mandó suspender la representación de una pieza que debía estrenarse esa noche en el teatro y que tenía por título: “Ver derrocado en Galicia el orgullo y la injusticia”, en la cual creyó ver una alusión directa al recién abatido absolutismo.

Asombroso fue el número de publicaciones que a favor de la libertad de imprenta empezó a circular desde entonces en la capital y luego en las provincias, según se proclamaba y establecía en ellas el régimen constitucional. Este desahogo del espíritu público y esta manifestación de las aspiraciones de los partidos podían considerarse, sin embargo, como la natural y precisa consecuencia de la terrible compresión que antes los había sujetado. Los partidarios de la independencia no se atrevieron a defender abiertamente por la prensa su ideal político, pero, en cambio, dirigían en sus folletos y periódicos furibundos ataques a los vicios y abusos del abatido absolutismo, ensañándose contra aquellas instituciones, que, como la Inquisición, ofrecían el aspecto ridículo y risible. También censuraban con acrimonia el sistema económico mantenido rígidamente en América por el gobierno de la metrópoli.

Más tarde, y en virtud de reglamento de la libertad de imprenta refrendado por el ministro Manuel García Herreros, pudo armarse el gobierno de Apodaca de medios legales para reprimir algunas veces la libre emisión del pensamiento; aunque extremando las prescripciones de aquel reglamento, ya de por sí estrecho y restrictivo.

En todas las provincias de Nueva España se proclamaba y juraba entretanto la Constitución, siendo recibida con entusiasmo por los adictos a la independencia y con aversión encubierta y concentrada por los partidarios realistas. Notable fue entonces la conducta observada por el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez, ambicioso y mediano prelado que había cometido toda suerte de perjurios y deslealtades con tal de obtener aquella dignidad eclesiástica. Pérez había sido el presidente de las Cortes que contribuyó, con el capitán general Eguia, a la disolución del Congreso, como antes había conspirado contra las instituciones en unión de los partidarios del absolutismo, conocidos luego con el nombre de “los Persas”.

Pérez llevó sus contemporizaciones con la corona hasta el extremo de servir de delator y testigo en las causas formadas a sus antiguos colegas los diputados liberales de Cádiz y las bajas y tediosas lisonjas que prodigó al rey absoluto en la pastoral que desde Madrid dirigió a sus ovejas el 30 de junio de 1815. Después de censurar acremente la Constitución, en cuya formación tuvo parte activísima. Pérez, comentando en otra pastoral (18 de noviembre de 1816) una encíclica del papa Pío VII dirigida a los súbditos del rey de España exhortándoles a la paz y a la obediencia, enardeció las virtudes de Fernando hasta el grado de decir: «si fuésemos árbitros para reunir las coronas y cetros de todo el mundo en un solo monarca, nuestra elección recaería sin vacilar en el que actualmente gobierna ambas Españas.» Un hombre de tales antecedentes, y en presencia de los inesperados acontecimientos que restablecieron el orden constitucional, acabó por cubrirse de baldón con el manifiesto dirigido por él en 27 de junio (1820) a los fieles de la diócesis de Puebla.

«Hay tiempo de callar y tiempo de hablar», decía el célebre obispo tomando por texto esas palabras del Eclesiastés. Comprendía en el primero de esos tiempos la publicación de su pastoral de Madrid, en la que fue preciso callar el verdadero motivo que tuvo para escribirla, que fue la orden que para ello se le dio por el Rey. Pero había llegado el tiempo de hablar: el juramento que “libre y espontáneamente” había hecho el monarca de guardar y hacer guardar la Constitución anulaba y prescribía toda doctrina contraria a esta. Siguiendo el ejemplo que el Rey había dado, retractándose de la opinión que antes tuvo por sana y conformándose con otra mejor fundada; declaraba con cuanta solemnidad fuese necesaria «anuladas también y proscritas todas y cada una de las expresiones que en su referida pastoral fuesen o pudiesen parecer injuriosas a la Constitución». En cuanto a su participación en la representación de los persas, declaraba que su firma no se hallaba en ese documento cuando fue presentado al monarca, y que la estampó en época posterior, en que no fue posible ya dejar de firmarlo.

Se atrevía a recordar que las Cortes de Cádiz lo habían nombrado miembro de la comisión de Constitución, y con tal autoridad declaraba y sostenía con firmeza, que ese código político no incluía la menor ambigüedad. Que nada tenía de contrario a la religión, ni de ofensivo a la persona del rey o depresivo de su autoridad. Que poner en duda sus principios era lo mismo que preparar un cisma en el orden civil, cuyas consecuencias serían tan funestas como los cismas que habían conmovido en otros tiempos el orden religioso; y terminaba excitando a los fieles de su diócesis a desconfiar de toda interpretación contraria que no podía tener otro objeto que dividir los ánimos. Pérez anulaba y proscribía sus palabras y sus hechos anteriores, pero por fortuna no estaba en su mano anular la memoria de sus contemporáneos ni prescribir el juicio de la posteridad.

Este ardiente y repentino amor a la Constitución que consumía al obispo Pérez duraba en él algunos meses más, pues el 17 de setiembre de aquel año dirigía un vehemente discurso a los electores de provincia reunidos en la catedral de Puebla, y entre otras cosas les decía lo siguiente: «Dadme, señores, hombres amantes por convencimiento de la ley constitucional, dádmelos medianamente instruidos, finos, pero sin afectación en su trato, de carácter firme, y sobre todo, de honradez experimentada, y yo sostengo que si se les nombrase representantes en Cortes o diputados de provincia, comprobará el éxito que la elección fue acertada.»

Estaba en contraste con el proceder de Antonio Joaquín Pérez, el que siguió entonces el presbítero Miguel Guridi y Alcocer, diputado que había sido también por Nueva España a las Cortes extraordinarias de Cádiz. Hombre honrado, con más luces que Pérez, y quizás por todo eso olvidado del gobierno de la metrópoli, no vaciló en apoyar con ardor el restablecimiento de la Constitución. El 11 de junio de aquel año, con motivo del juramento de este código en la parroquia fiel Sagrario de México (de la que era el cura más antiguo); dirigió a los ciudadanos en ella congregados una exhortación notable por los sanos y nobles principios que supo difundir en el numeroso auditorio.

En cumplimiento del decreto de convocación a Cortes, se procedió al nombramiento de diputados por Nueva España. Para facilitar las elecciones parroquiales y de partido, la junta preparatoria de la capital, formada por el virrey, el arzobispo, el intendente de la provincia y otras seis personas, publicó el 10 de julio de 1820 una instrucción que hizo circular profusamente. El voto popular favoreció en aquellas elecciones a dos españoles: el coronel Matías Martín de Aguirre, comandante militar de Michoacán, y Andrés del Río, distinguido profesor de mineralogía en el Colegio de Minería. Los demás representantes electos entonces en Nueva España pertenecían al clero y al foro, y algunos, aunque pocos, al comercio y a la minería, y casi todos se embarcaron en Veracruz a mediados de febrero del año siguiente (1821).

A medida que las nuevas instituciones se establecían en las provincias, se iba despertando entre los habitantes de estas, un mayor entusiasmo por ejercer los derechos políticos proclamados en la Constitución de Cádiz. De este deseo aparecían contagiados algunos de los mismos jefes militares que pocos meses atrás eran firmes apoyos y rígidos sostenedores del derrocado absolutismo. Así, el ayuntamiento de Puebla dirigía a las Cortes en 9 de julio (1820) una vehemente representación en la que solicitaba que en aquella ciudad, cabeza de provincia, se estableciese una diputación provincial, y entre las firmas de los peticionarios se hallaba en primer lugar la de Ciríaco del Llano, comandante militar.

La junta electoral presidida por el mismo Llano renovó, dos meses más tarde, la solicitud del ayuntamiento, encareciendo la necesidad de establecer cuanto antes aquel cuerpo político en una provincia cuya población excedía de 800.000 almas; y enumeraba los merecimientos de Puebla para obtener lo que con tanta insistencia se pedía a los representantes de la monarquía española.

Pero al lado de estas manifestaciones del partido, que aceptó con júbilo el orden constitucional, contenían a duras penas su descontento los fanáticos adictos al gobierno absoluto y las clases privilegiadas que día tras día recibían rudos golpes de la revolución. La Compañía de Jesús, restablecida tan aparatosamente en México el 19 de mayo de 1816, fue suprimida de nuevo por decreto de las Cortes (17 de agosto de 1820). Quedando los individuos que la formaban en calidad de clérigos seculares, sujetos a los respectivos obispos, con una asignación para su subsistencia y con prohibición de conservar relaciones ni dependencia con los superiores de la orden residentes en Roma, y aplicándose sus bienes a la amortización del crédito público.

Por decretos posteriores, las Cortes abolieron el fuero eclesiástico, suprimieron las órdenes monacales con excepción de 8 monasterios que se dejaban subsistentes en la Península, y reformaron los demás regulares, en el sentido de que no quedase más que un convento de cada orden en cada población; de que se suprimiesen todos aquellos en que hubiese menos de 12 religiosos ordenados «in sacris«, y de que no se permitiese fundar ningún convento, ni dar hábito, ni profesar ningún novicio, haciendo extensivas estas disposiciones a los conventos de religiosas.

Todas estas resoluciones de las Cortes chocaron con los sentimientos religiosos, sinceros o fingidos del monarca, quien les negó su sanción, ejercicio de la prerrogativa que le concedía la misma ley constitucional; pero los ministros le hicieron creer que su resistencia provocaría un tumulto de gravísimas consecuencias, y los enemigos políticos de aquellos altos consejeros oficiales les atribuyeron la desleal maniobra de promover, en efecto, un alboroto entre las sociedades políticas de los exaltados. Fernando se espantó y se dejó arrancar la sanción que había negado al principio.

Siguieron decretando las Cortes en materias eclesiásticas, y en el segundo periodo sus sesiones redujeron los diezmos a la mitad, mandándose vender todos los bienes raíces, rústicos y urbanos pertenecientes al clero y a las fábricas de las iglesias, para indemnizar a los partícipes legos en aquella contribución. Cierto es que estas últimas disposiciones y algunas otras que cedían en perjuicio del clero fueron decretadas en 1821 y solo se hicieron extensivas a la Península e islas adyacentes; pero ya desde el año anterior se preveían por el clero mexicano, y el espíritu de secta le hacía deplorar como males y prejuicios propios que sufría el de España a consecuencia de esas leyes; sin estar seguro, por otra parte, de que les fuesen aplicadas uno u otro día las mismas disposiciones.

Se veía, pues, amenazado de perder sus temporalidades, y la historia demuestra cuán apegada ha sido siempre la Iglesia a los bienes que, dádivas un tiempo de los fieles y riquezas aumentadas luego en virtud de ingeniosas especulaciones, constituyen en gran parte su influencia poderosísima en las sociedades. Por otra parte, su alianza estrecha con todos los gobiernos despóticos es un contrato tácito de mutua opresión hacia los pueblos y de común provecho. De ahí esa aversión profunda que siempre ha mostrado por todas las tentativas de emancipación y su activa enemiga hacia las revoluciones que marcan un progreso y una conquista más para la humanidad.

También comprendía el alto clero que el régimen constitucional produciría, más o menos tarde. La independencia de la colonia recordaba con pavor sus diligentes y activos trabajos para contrariar el movimiento insurreccional, temiendo quedar expuesto a las venganzas de aquellos a quienes había anatematizado con todos los rayos de la Iglesia y combatido con sus tesoros.

El ejército de Nueva España no se creía lo suficientemente recompensado por sus fatigas y en este sentido era extensivo a las tropas expedicionarias, no pareciendo infundado que, después de tantos y tan señalados servicios, no habían obtenido ascenso alguno, conservando el empleo de coroneles que habían traído de España; cuando en la Península había tantos brigadieres que tenían incomparablemente menos méritos. Además de este motivo general de disgusto, las tropas del país se veían desatendidas, prefiriéndose las expedicionarias, lo que dio motivo a que la oficialidad del batallón de Santo Domingo hiciese a finales de 1820, una animada representación al Virrey quejándose de estar los soldados desnudos y pagárseles en cigarros, mientras las tropas europeas que servían con ellos en el Sur se hallaban bien vestidas y recibían su prestación en dinero; representación que el Virrey calificó de sediciosa y aún mandó se devolviese para no tener que castigar a los que la firmaron, pero estos insistieron en ella, y el Virrey tuvo por conveniente no tomar providencia; otro incidente de la misma naturaleza y todavía más alarmante se verificó en Toluca con el regimiento Fijo de México que así como el de Santo Domingo, se había distinguido mucho en la pasada campaña.

Si el clero y las clases privilegiadas temían que disminuyesen su poder y sus abusos con el advenimiento de la Constitución; en cambio, muchos de los que expiaban en las cárceles su adhesión a la independencia recobraron su libertad. Otros cesaron de perseguirlos por la misma causa, aunque no con la presteza que era de esperarse, por la desgana de Apodaca para cumplir las prescripciones constitucionales. Aparte de Bravo, Rayón y Berdusco, que salieron de sus prisiones en los últimos meses del año 1820. Fueron excarcelados entonces Osorno, Espinosa, Serrano y algunos más de los indultados en 1817, y que bajo la acusación de conspirar en la zona de Apam hacía algún tiempo que habían sido llamados a la capital.

El famoso guerrillero y sus principales tenientes solicitaron y obtuvieron indulto después de la rendición de Terán, y que aquel se retiró a Zacatlán, donde vivió tranquilo algún tiempo. A principios de 1820, el coronel Manuel de la Concha, comandante militar en aquel vasto distrito, hizo prenderle, así como a Serrano, Espinosa y otros de los que le habían acompañado en otro tiempo, pues le fue denunciada una conspiración que se decía tramaban en favor de la independencia. Los presos fueron condenados a la pena de muerte, aunque nada pudo probarse en la causa que se les formó; Apodaca dispuso que se les trasladase a México, y languidecían en la cárcel de corte, en espera de la confirmación de las sentencias por el virrey, cuando el advenimiento de la Constitución les salvó la vida y les devolvió la libertad. Con motivo de la supuesta conspiración en los Llanos de Apam, el coronel español Manuel de la Concha dispuso que, para obligarlos a confesar, fueran torturados. Pero el 5 de octubre de 1821, al salir el coronel Concha de Jalapa con dirección a Veracruz, donde pensaba embarcarse, fue asaltado y muerto por un grupo de hombres armados que le acometieron.

Campañas contra los insurgentes en 1820

Para principios de 1820, aún continuaron existiendo focos de insurrección latentes en diversos puntos de Nueva España. En Nueva Galicia, Guanajuato y Michoacán persistieron los ataques de Gordiano Guzmán, Francisco y Encarnación Ortiz, y de los hermanos Bedoya.

En el sur, Pedro Ascencio Alquisiras continuó siendo perseguido sin éxito por Juan Rafols, pero consiguió derrotar a los realistas en Tlatlaya, haciéndoles grandes bajas y obligando al resto a huir. Sin embargo, los realistas se reforzaron con tropas de Toluca, Querétaro y Celaya, por lo que emprendieron un nuevo ataque. Ascencio, con ayuda del presbítero José Manuel Izquierdo, logró nuevas victorias en abril y mayo, siendo la más significativa la que tuvo lugar en Cerromel.

Ante las derrotas constantes, el coronel Armijo renunció a la comandancia del Sur, quedando vacante el cargo. Debido a que atacaba en lugares muy alejados entre sí en lapsos de tiempo imposibles, los españoles comenzaron a creer que se trataba de un brujo, aunque después descubrieron que en realidad era porque tenía un hermano, también de nombre Ascencio, que mandaba tropas en otros sitios.

El presbítero José Manuel Izquierdo era un eclesiástico propietario en la región de Sultepec; se había decidido por la causa de la insurrección desde el año de 1810 y había participado, al lado de otros insurgentes, en diversos combates enfrentando a las tropas realistas. Había logrado gran prestigio entre los habitantes de Lubianos, la Goleta y otros puntos que tomaron las armas a su voz y con su ejemplo. El 9 de abril de 1817, su padre, Nicolás Izquierdo, fue capturado por el teniente Manuel de la Concha en Coatepec de las Harinas. Fue acusado de mantener correspondencia con los insurgentes y de suministrarles armas; por tal motivo fue sentenciado a muerte. Al igual que en el caso de Nicolás Bravo, o semejante al de Julián Villagrán, los realistas le ofrecieron perdonar la vida de su padre a cambio de su rendición.

José Manuel Izquierdo se negó a rendirse; cinco días más tarde, su anciano padre Nicolás Izquierdo fue pasado por las armas después de que el jefe independiente contestó negándose a tal pretensión. Concha escribió a su hijo dándole noticia de la execrable ejecución. Cuando el virrey Juan Ruiz de Apodaca fue enterado de este hecho, no perdió oportunidad de tildar al sacerdote de ingrato, desnaturalizado, prostituido y perverso. En mayo de 1817, Izquierdo atacó la plaza donde había sido capturado su padre, pero fue rechazado por Hilario García de Tejeda. Días más tarde, estuvo a punto de ser capturado en Cutzamala por Isidro Marrón.

La Junta de Jaujilla lo nombró comandante general de Sultepec. En marzo de 1818, el virrey Apodaca ordenó a las tropas realistas de Temascaltepec iniciar una persecución en contra del sacerdote hasta acabar con él. Debido al constante asedio, Izquierdo tuvo que replegarse a la provincia de Michoacán, logrando derrotar a sus perseguidores varias veces. Regresó nuevamente a la zona de Sultepec; en junio de 1819 pudo vencer a los realistas en dos ocasiones. Se estableció en el cerro fortificado de La Goleta con Pedro Ascencio; en el mes de septiembre combatió al lado de Vicente Guerrero en Zacualpan.

El virrey Apodaca cambió de estrategia; el 9 de agosto de 1819, ordenó al coronel Juan Ráfols persuadir a José Manuel Izquierdo, Pedro Ascencio y Pablo Campos ofreciéndoles tierras realengas y dinero para que se acogieran al indulto. Ráfols contactó al padre Izquierdo con la ayuda del cura de Tejupilco, Francisco Cornelio Domínguez, quien era amigo de Izquierdo. Tras varios meses de negociación, el padre aceptó el indulto, pero no por las ofertas del virrey, sino por el restablecimiento de la Constitución de Cádiz.

Cuando Vicente Guerrero se enteró de las intenciones del padre Izquierdo, intentó detenerlo; aunque logró desbandar a buena parte de su tropa y quitarle las armas en Palos Verdes, el sacerdote logró escapar en compañía de dos brigadieres, ocho coroneles y ciento veinte hombres de su tropa. Izquierdo se presentó ante el comandante realista Juan Madrazo, en cuya presencia juró obediencia a la Constitución de Cádiz. El virrey Apodaca le otorgó el grado de teniente coronel y lo asignó a la milicia de Temascaltepec. Sin embargo, el padre Izquierdo no dudó en unirse casi de inmediato al Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide, liderando un grupo de doscientos hombres.

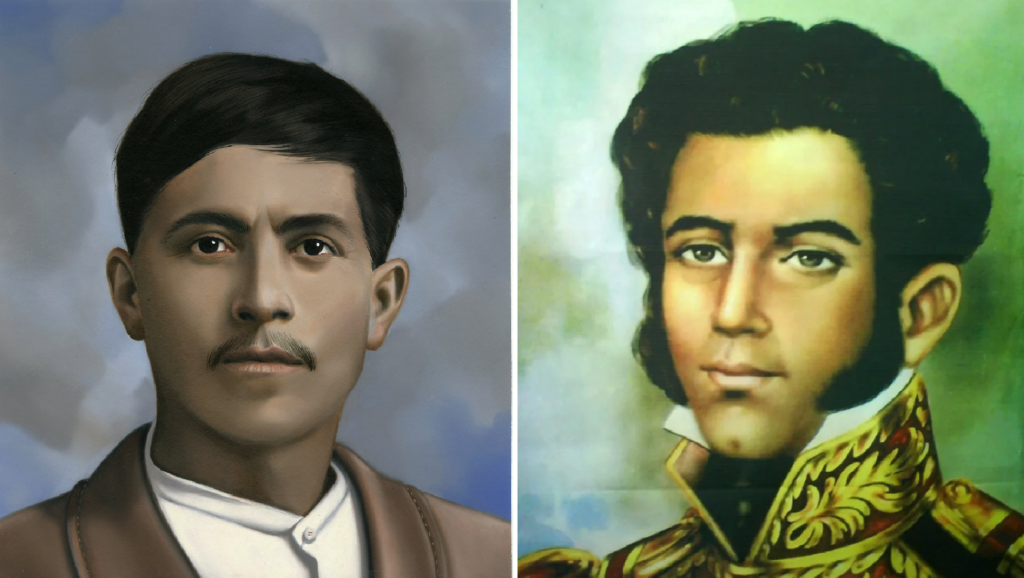

Por su parte, Vicente Guerrero, que en 1818 había sido nombrado general en jefe de los ejércitos del Sur por el remanente del Congreso de Chilpancingo, la Junta de Jaujilla.

Para inicios de 1819, Guerrero dominaba Tierra Caliente y buscó expandir las zonas bajo su control; por ello dividió a sus tropas. La primera fracción, con 700 insurgentes, al mando de Isidoro Montes de Oca, se dirigió hacia la Costa del Sur para mantener el control entre Acapulco y Zacatula. La segunda, con 700 hombres al mando de Bedoya, avanzó hacia la ciudad de Valladolid (actual Morelia). Y el tercer contingente con 600 insurgentes, al mando del propio tixtleco, marchó con destino a Chilapa; sin embargo, cambió de opinión y decidió acudir él mismo a territorio michoacano para socorrer a las débiles partidas independientes que existían en esas tierras.

La ausencia de Guerrero permitió que el ejército realista se reagrupara y comenzara una ofensiva sobre Tierra Caliente, con el fin de mermar el poderío que la insurgencia había forjado en ese lugar. Como resultado de esto, el fuerte de Barrabás fue tomado en mayo de 1819.

Ante el avance de las nutridas tropas realistas, Guerrero decidió movilizarse hacia el norte; llegó a la parte sur del actual Estado de México para reagrupar a sus hombres. Esta zona se encontraba bajo el dominio de Pedro Ascencio de Alquisiras, distinguido insurgente de origen indígena, quien se había hecho de esos territorios gracias a su ingenio y tenacidad en el campo de batalla.

El historiador Carrión señala que Pedro Ascencio Alquisiras, en algún momento, «se le presentó a Vicente Guerrero mandando a 300 indios armados de fusiles, lanzas, machetes, flechas y hondas». No se conoce con precisión la fecha exacta en que iniciaron las relaciones militares de ambos personajes, pero los testimonios señalan que Guerrero había realizado incursiones en las regiones de su dominio desde finales de 1818. Sin embargo, fue hasta el año siguiente cuando este acudió a la zona donde operaba Pedro Ascencio, respondiendo a una solicitud de ayuda por parte del padre Izquierdo, que se hallaba fortificado en el cerro de La Goleta, no muy lejos de Amatepec y Zacualpan. Allí se encontraba también Alquisiras junto con los cabecillas José María Ayala, José Romero, Tomás Tavera, José Calderón, Pablo Campos y “tres de los Ortices”. Vicente Guerrero acudió a ese lugar como parte de las funciones delegadas por la Junta de Gobierno. Lo hacía asimismo, como se lo dijo en una carta a Izquierdo, con la intención de trabajar “incansablemente” para «salvar nuestra madre patria, [siendo] necesario que todos nosotros hagamos lo que esté en nuestras manos para realizar el sagrado objetivo».

Aunque estas palabras estaban dirigidas al padre Izquierdo, llegaron con intenciones de ser difundidas entre los demás partidarios de la insurgencia y con el propósito de transmitir las intenciones políticas de la Junta. A partir de entonces, la traza que habría de mostrar Pedro Ascencio Alquisiras sería otra, más apegada a la institucionalidad insurgente personificada por la Junta, y más tarde a Vicente Guerrero, cuando dicho cuerpo delegó en él toda la autoridad y mando.

Desde entonces hasta el logro de la independencia mexicana, Pedro Ascencio sostuvo una inquebrantable lealtad a Vicente Guerrero. Quizá nunca existió en él una ideología consistente para definir ideas y juicios que dieran claridad a sus acciones, pero algunos testimonios permiten determinar que mantenía la suficiente instrucción sobre los objetivos políticos que perseguía la dirigencia insurgente. Nunca renunció, ciertamente, a sus duros y antiguos métodos militares, castigando con severidad a sus enemigos y a los pueblos que se negaban a colaborar con él, pero demostró estar lo suficientemente avisado de lo que se buscaba de acuerdo al discurso político que propagaba el principal líder de la insurgencia. Ambas conductas las dejaría demostradas en varias acciones de guerra que emprendió, y así lo esclarecen algunos documentos.

Ciertamente, el rigor de sus procedimientos militares fue siempre el mismo; no obstante, esta conducta, que llevaba implícita la coacción, era en situación de lograr que los pueblos, sobre todo indios, mostraran su adhesión a la causa insurgente y no al Rey. La carta de un cabecilla subalterno de Pedro Ascencio, enviada en agosto de 1820 al gobernador de Alahuistlán Francisco Antonio y Lucas Francisco, es mucho más esclarecedora al respecto. Como lo observara un oficial realista, en ella se trataba de seducir a los pueblos “con halagos y amenazas”, pero al mismo tiempo se hacían saber las razones de la lucha insurgente.

Ante la noticia de que Guerrero y Pedro Ascencio habían unido fuerzas y que estas se encontraban en el fuerte de La Goleta (ubicado en el actual municipio de Amatepec, Estado de México); el virrey Juan Ruiz de Apodaca reforzó las filas del coronel Armijo con los hombres del Tcol Juan Rafols y tropas provenientes de Temascaltepec (500 infantes y 160 jinetes), Querétaro (200 infantes y 160 jinetes) y Cuernavaca (200 infantes y 160 jinetes). Con estos efectivos sitiaron a la fortificación insurgente; sin embargo, y a pesar de su superioridad enemiga, las tropas independentistas lograron romper el sitio.

En el mes de noviembre de 1819, cuando se hacía la defensa de La Goleta, una junta de jefes insurgentes encabezada por Vicente Guerrero ordenó al insurgente saliese a los pueblos a solicitar víveres. A su regreso dio parte a sus compañeros de armas de que en su marcha había atacado a una partida de 70 hombres de Zacualpan; dispersado a igual número en otro lugar, quitándole sus fusiles y caballos, e iniciando su retorno, pasó al pueblo de Posontepec. Sabiendo que su gente se manifestaba siempre “fidelísima” al Rey, lo saqueó completamente a causa de no haber querido nunca esta gente “sucumbir a sus criminales ideas, como todos los demás”.

Para inicios del año 1820, las autoridades virreinales creían que la derrota de Guerrero en Aguazarca había sido el final para el ejército insurgente del Sur. Por tal motivo, la estrategia de Gabriel de Armijo cambió a una posición defensiva y distribuyó a sus fuerzas en diversos destacamentos que abarcaron una extensa porción de territorio.

Guerrero sería ratificado en 1820 por la Junta Subalterna, otorgándole «toda la autoridad y el mando» de las milicias insurgentes. Con la ayuda de José María Lobato, logró poner en pie de guerra a más de 2.000 hombres armados y disciplinados, con quienes atacó en forma reiterada a los destacamentos realistas, los cuales se habían convertido en un blanco fácil debido a la distancia que los separaba y su limitada comunicación. El coronel Gabriel de Armijo, jefe de las fuerzas realistas del sur, a cargo de combatirlo, fue impedido de plantear una verdadera ofensiva.

Con el resurgimiento de Vicente Guerrero Saldaña, la insurgencia en el sur del virreinato se convirtió en un problema aún más complejo, que se buscaba solucionar a la brevedad posible. Por ello, el envío de refuerzos, armamento y municiones por parte de las autoridades era constante; sin embargo, los resultados favorecían a la causa independentista. En una carta escrita por el virrey Juan Ruiz de Apodaca dirigida al coronel Gabriel de Armijo, se muestra claramente esta situación: «Es preciso, es indispensable y urgente que V.S. y las tropas de su mando obren activamente contra Guerrero y sus gavillas, para lo que tiene V.S. a su disposición medios suficientes, por lo que espero que, adoptando las operaciones que le indiqué en orden de 17 presente, haga que inmediatamente tengan el resultado ventajoso que será consiguiente […] me encuentro con una retardación de mis esperanzas, muy sensible a mis deseos y a la meditación y prontitud de mis providencias… Espero que el celo de V.S. removerá cualquier obstáculo que se le presente para llenar mis órdenes».

Ante la pérdida de confianza de los realistas tras las largas campañas, Vicente Guerrero aprovechó el momento y escribió una carta al coronel Armijo. En la misiva le invitaba a que se uniese a la causa insurgente para alcanzar así la independencia, presentándole una propuesta muy similar al Plan de Iguala. Armijo rechazó rotundamente la oferta. El 17 de agosto de 1820, Guerrero escribió al coronel Carlos Moya, subalterno de Armijo, que también rechaza la oferta, pero con cortesía e invitando a Guerrero a rendirse. La misiva llega a manos del virrey Apodaca. A pesar de ello, el Virrey no rompió su contacto con Guerrero. Debido a esto, a las derrotas constantes y a lo remoto de llegar a someter a Guerrero como se le exigía, Armijo renunció al cargo de la comandancia del Sur, dejando el puesto vacante. Sería reemplazado por el coronel Agustín de Iturbide, el 9 de noviembre de 1820.