¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Bolívar es destituido como dictador

El resultado favorable de la batalla de Junín llevó a Bolívar a ir sobre el Cuzco y tomar Lima. En carta al almirante Guise, el 10 de agosto, ordenó que se bloqueasen las fortalezas de El Callao y mandó al coronel Luis Urdaneta, comandante general de la costa (desde Pativilca a Ica), para que con las tropas reunidas en el norte avance sobre Lima. En paralelo, el resto del mes de agosto, ordenó al coronel Miguel Antonio Figueredo y al prefecto de Trujillo reunir tropas en Pativilca; al intendente de Comas le solicitó ganado, mulas y caballos; a Sucre traer, con dos oficiales de su Estado Mayor, información de los alfalfares, almacenes de grano, pasto, cebada y víveres para la tropa; al general Jacinto Lara marchar con su división a Huancayo; instruyó al intendente de Jauja, José Torres, a embargar las propiedades de los emigrados y hacer acopio de todos los víveres; mandó al comandante Cruz Paredes a trasladar a los heridos y enfermos a Jauja y al intendente de Panamá enviar a Guayaquil el escuadrón lanceros de Venezuela; asimismo, ordenó al coronel Estomba ocupar con montoneros Ica, y al coronel Ferreros y el mayor Astete tomar las provincias de Lucanas y Parinacochas. Al prefecto de Huamanga, coronel Gaspar Manterola, amenazó con fusilarle si recibía otra queja sobre el hospital o la maestranza.

El 13 de agosto en Huancayo, Bolívar emitió una proclama a los peruanos prometiendo la completa liberación: «¡Peruanos! Bien pronto visitaremos la cuna del imperio peruano y el templo del Sol. El Cuzco tendrá en el primer día de su libertad más placer y más gloria que bajo el dorado reino de sus incas». Dos días después mandó una circular a las autoridades de Huancavelica, donde ofrecía respetar la seguridad individual de todos los pobladores sin importar su conducta anterior. En Huancayo, persuadido de que el poder ofensivo del ejército había disminuido por el mal de alturas, Bolívar ordenó a Sucre quedarse en la retaguardia con el propósito de reorganizar los servicios, cuidar de los enfermos, recoger a los dispersos, reponer las provisiones y dar orden en las ricas provincias que los realistas abandonaban.

A Sucre no le gustó quedarse en retaguardia; mostraba apego por la dirección militar, estaba motivada por la burla recibida de sus compañeros. Consideraba que los logros en Pichincha, Pasto y en la organización del propio ejército al norte del Perú no eran valorados con suficiente crédito. Venía, además, algo contrariado por el nombramiento como general en jefe del Ejército Libertador Unido, que tenía por “vago e informal”. La decisión de enviarlo a la retaguardia hería su amor propio. Era un general en jefe nominal, pues la conducción efectiva era de Bolívar, que pasaba a ocupar una tarea menor.

Durante todo el mes de septiembre, Sucre cumplió con la tarea asignada. El general Santa Cruz fue destinado, en conjunto con Sánchez Carrión, a organizar la vida civil de las provincias liberadas. Se hizo volver a los curas vacantes para ayudar en esta normalización social y económica de las regiones. En los cabildos fue jurada fidelidad al nuevo gobierno y se emitió un indulto general con el objeto de tranquilizar a los pobladores indígenas y mestizos que en tiempos pasados apoyaron al rey. El Libertador también ordenó el envío de espías al Cuzco para conocer las intenciones del Virrey. El resultado de las noticias confirmó que La Serna no tomaría la ofensiva hasta el siguiente verano. Se tenía la certeza de que los realistas no atacarían o esperarían a los republicanos en un lugar ventajoso con el doble de fuerzas.

El Ejército Unido Libertador, concentrado en Huamanga durante las primeras semanas de septiembre, marchó con dirección a Chalhuanca y pueblos cercanos al río Apurímac. Una parte de este ejército quedó acantonada en Huamanga a las órdenes del capitán Antonio Duicia, quien debía mantener a estas fuerzas y a que llegaran bien equipadas y sanas. La caballería quedó en Chalhuanca con Sucre y el Estado Mayor, este manifestó: «Hallamos en este lugar mucho forraje para las caballadas y hermosísimos campos de sembradíos de maíz, trigo, cebollas, etc.». Bolívar continuó la inspección del teatro de operaciones hasta Sañayca, donde hizo llamar a Sucre para entregarle el mando del ejército e ir hacia Lima.

Bolívar debía atender la llegada de estos refuerzos (que en realidad no pasaban los 3.000 hombres), ocupar El Callao y consolidar el gobierno en Lima. La llegada prematura de las lluvias, que traía las crecidas de los ríos y el difícil tránsito por aquellas regiones, la confianza de que La Serna no estaba en condiciones de atacar y la necesidad de mandar desde el centro político del Perú lo llevaron a ir a la costa.

Cuando llegó a Huancayo, el 24 de octubre, supo que el Congreso de Colombia había anulado los poderes otorgados a él en 1821. El ejercicio de la dictadura en Perú, el abandono de la presidencia y la entrega de ascensos sin aprobación del Senado hicieron que los diputados colombianos derogaran la ley del 9 de octubre de 1821, la cual confería a Bolívar facultades extraordinarias sobre las regiones en guerra. La ley estipulaba que ese poder era solo para quien ejerciera la presidencia activa de la República, que, por ausencia suya, era ocupada por Santander, quien también cometió actos cuestionados por el Poder Legislativo.

La respuesta de Bolívar frente a este acto fue de total indiferencia al tener por prioridad la guerra en el Perú. Creía que Colombia estaba en paz y que Santander mantenía la Gran República en orden. Afirmaba que deseaba renunciar a la presidencia y que, al terminar la guerra, como muchas veces lo dijo, se iría a Europa. No obstante, su ambición de gloria y de poder siempre fue más fuerte que sus deseos de retiro. Consideraba tener un papel consagrado a la independencia y a la forja de naciones. Sin él, Colombia se iría a la ruina: «Aquí no hay más autoridad, ni más poder que el mío; yo soy el sol entre todos mis tenientes, que si brillan es por la luz que yo les presto». No supo prever el momento de ceder hasta que los soportes de su obra comenzaron a desplomarse.

La nueva ley del 28 de julio de 1824 despojaba a Bolívar de toda autoridad directa sobre los departamentos del Sur (Quito, Guayaquil, Azuay) y le inhibía del mando del ejército colombiano en Perú. En la práctica era privado de la presidencia de Colombia y solo quedaba a finales del año 1824 como dictador del Perú. El motivo del Congreso de Colombia para derogar los poderes de Bolívar era la oposición de algunos de sus miembros por la causa del Perú, país con el que se estaba en pleito de límites. Asimismo, el deseo de fortalecer el Poder Legislativo y la Constitución frente a la voluntad imperiosa de Bolívar, a quien se deseaba privar de los recursos y hombres del país para ir a liberar una tierra ajena. Finalmente, cosa que en algunas mentes ya venía maquinándose, se buscaba debilitar al Libertador y jugar al fracaso peruano para así desacreditarlo y sacarlo con más facilidad del poder.

Esta fue la razón de que Sucre mandara el Ejército, no solo el Unido Libertador, sino el de Colombia, en Ayacucho y el Alto Perú.

Al recibir la noticia, Sucre y los demás oficiales del ejército colombiano en Perú emitieron un comunicado desde Pichirgua donde lo invitaban a meditar su decisión: «revoque (o por lo menos suspenda hasta elevar nuestros reclamos al Congreso) su resolución del 24 de octubre». Al final, el dictamen fue irrevocable y Sucre tuvo que asumir la jefatura militar total. Bolívar estaba resuelto a ir a Lima para gobernar y abrir El Callao a los tan esperados refuerzos.

En su marcha de Huancayo a Chancay (octubre – diciembre), Bolívar emitió una serie de disposiciones y decretos como nombrar al pueblo de Reyes “Heroica Villa de Junín”, restablecer los tres Ministerios de Estado del Perú y recomendar a Sucre esperar los refuerzos antes de dar batalla. Sin embargo, el 4 de noviembre recibió la infausta derrota del coronel Luis Urdaneta en Bellavista (El Callao) el 3 de noviembre. De inmediato, ordenó a Santa Cruz, que se ocupaba de reorganizar los restos de las columnas que maniobraban en El Callao, emprender operaciones sobre aquel lugar y fusilar a todos los oficiales y soldados que habían abandonado sus puestos en el combate de Bellavista.

Así se mantuvo Bolívar el mes de noviembre, en continuo envío de instrucciones desde Chancay para ofrecer apoyo militar al ejército de Sucre en el sur. El 7 de diciembre entraría en Lima, aclamado por la población y resuelto a tomar El Callao.

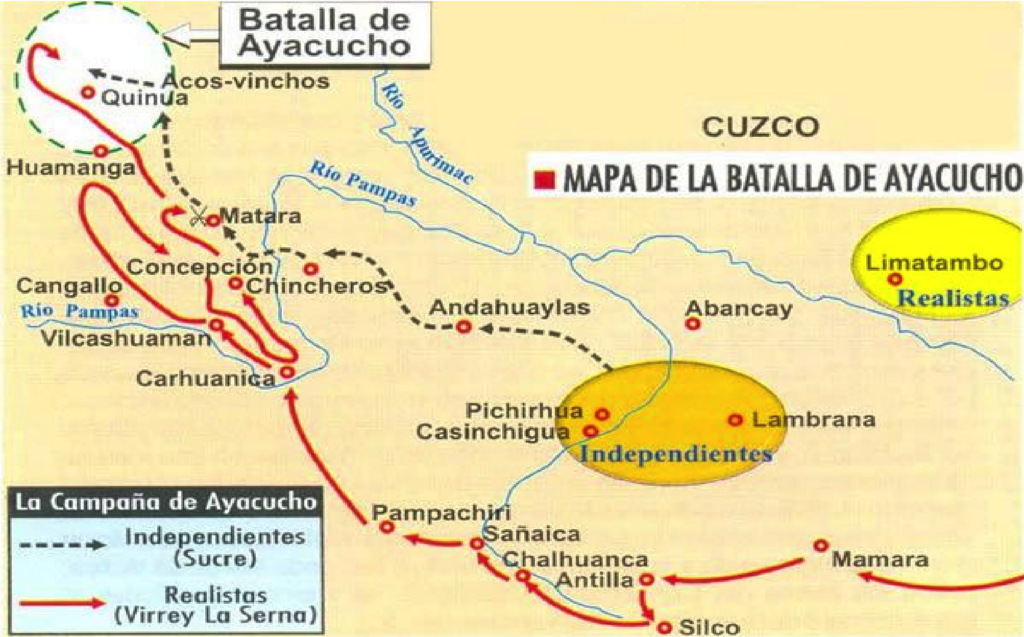

Movimientos previos

El general Sucre, con la jefatura militar máxima, comenzó labores de reconocimiento con espías por toda la zona del Apurímac. Solicitó al prefecto de Huamanga requisar 4.000 reses, entregar 10.000 camisas “por décimas partes” a medida que estén hechas, 6.000 pares de zapatos, 1.000 fornituras, 2.000 morriones y 600 morrales. El ejército quedó con Córdova a la vanguardia, La Mar en el centro y Lara en la retaguardia. Sus informantes le habían advertido de que las fatigadas tropas de Valdés se dirigían de La Lava al Cuzco, donde también iba Canterac con lo que quedaba de su ejército.

Sucre a consejo de Bolívar, decidió mantener la observación del enemigo sobre el Apurímac. Mandó que la infantería colombiana se situase entre Circa y Lambrama; toda la caballería detrás de Circa con pastos y granos de las haciendas locales. De esta forma, el ejército se mantuvo sobre las riberas del río Pachachaca, afluente del Apurímac.

El BI-I junto al escuadrón de Los Andes fue enviado a Nahuinlla para hostigar al enemigo; la Legión Peruana y el BI-II fueron enviados a Lichivilca, seguros tras el río Chuquibamba, que era invadeable en aquellos meses de fuertes lluvias. El BI-III fue enviado a Larata a proteger el flanco descubierto en el paso de Corpa. Sucre esperaba con esta distribución ofrecer seguridad a su posición y mantener, al mismo tiempo, una actitud preventiva frente al enemigo.

Antes de este movimiento, Sucre planeaba avanzar hasta Mamara para buscar a los realistas y batirlos en una batalla decisiva. Tenía la certeza de que su tropa, si bien menor en número (tenía 5.400 infantes y 1.100 jinetes frente a 8.000 realistas), tenía una mejor moral y un alto espíritu para el combate. Quería explotar el éxito de Junín y aprovechar el momento de crisis anímica y militar que atravesaba el bando realista.

En paralelo a los movimientos de Sucre, el virrey, reunido con las fuerzas de Valdés y Canterac, decidió pasar a la ofensiva. A finales de septiembre, La Serna inició en Cuzco la organización del ejército realista, llamado Ejército de Operaciones del Perú, compuesto de tres divisiones de infantería y una de caballería. El brigadier García Camba cifró esta fuerza en 10.000 infantes, 1.600 caballos y 14 piezas de artillería a lomo. El 3 de octubre, el general Valdés ocupó el pueblo de Accha con la vanguardia y Monet con unos batallones el pueblo de Paruro. La caballería se quedó cerca de Cuzco, donde había abundante forraje. Durante las primeras semanas de octubre, los monárquicos se dedicaron al adiestramiento y disciplina, a maniobrar en casos concretos de ataque.

El 22 de octubre, reunido en pleno el ejército real en Accha, La Serna ordenó cruzar el Apurímac para tomar una dirección entre la cordillera occidental y el camino de Cuzco a Lima, con la idea de buscar el flanco izquierdo enemigo. Se empeñó en esta estrategia a pesar de la estación de lluvia, lo difícil de la geografía y la crecida de ríos.

El ejército realista continuó entonces la marcha por la izquierda del río Apurímac; siguió por Parcos, Pacomarca, Colcamarca, Quiñota, Haquira y los altos de Mamara, donde llegó el 31 de octubre. El 1 de noviembre sorprendieron al general Miller, que se hallaba con el coronel de ingenieros Althaus en labores de reconocimiento en Chuquibambilla; dos compañías de cazadores realistas y montoneros indígenas mandados por Valdés los sorprendieron y terminaron apresando al coronel alemán Althaus, quien realizaba labores cartográficas. No obstante, en ese encuentro los realistas se hicieron con el equipaje de Sucre, cuyas pertenencias fueron dadas a la tropa, incluyendo su uniforme, entregado a un tambor mayor del batallón Gerona. Algunas cartas también fueron halladas, por lo que conoció el estado de las fuerzas independentistas y los planes que hasta ese momento tenía el joven general.

La Serna ordenó entonces retroceder sobre el río Pampas y situarse en el vado de la Concepción. Por otro lado, Sucre, informado por Miller de los movimientos del virrey, no mostró sorpresa y confiaba en la posición territorial que había ocupado a inicios de noviembre como la más segura.

El virrey continuó el movimiento para tratar de sorprender la retaguardia independentista y avanzar a Jauja. Los monárquicos marchaban casi en paralelo en espera del terreno ideal para atacar e interponerse entre Sucre y los esperados refuerzos colombianos. El 23 de noviembre pernoctaron los realistas en Pucamarca, el 24 en Vilcashuaman, el 25 en Cochas y el 26 en los altos de Carhuanca con el propósito de pasar el río Pampas por este sitio, flanquear los altos de Bombón y encerrar a Sucre entre dos fuerzas españolas. No obstante, aquel general había cruzado el Pampas la noche del 30 de noviembre y estaba a 3 leguas de distancia (15 km). En la mañana, cuando el virrey llegó al desfiladero contrario al vado de Carhuanca para cerrar la salida, Sucre tenía 5 horas de marcha por la ribera izquierda. Así quedó frustrado el plan.

Al final, escribió el propio García Camba, las marchas y contramarchas del ejército realista sin ningún resultado concreto comenzaron a ser cuestionadas dentro de las propias filas. El ejército del virrey había recorrido tres veces más distancia que las fuerzas de Sucre sin alcanzar el objetivo: cortar la retirada a los independentistas y obligarlos a presentar una batalla desventajosa en el empeño de restablecer sus comunicaciones.

Sucre prosiguió su retirada al norte. El 1 de diciembre llegó a la aldea de Matará, situada en una hondonada rodeada de lomas altas. Al día siguiente, los realistas se presentaron sobre la retaguardia independentista en los altos de Pomacahuanca (conocidos como cerros Ocros). La situación para Sucre empeoraba, pues era acechado constantemente. En movimiento arriesgado, se formó en batalla en terreno poco provechoso. Hizo formar sobre el declive del Pomacahuanca una pieza de artillería en los flancos y la caballería detrás de las divisiones de infantería. Sin embargo, para sorpresa suya y de sus oficiales, los realistas no bajaron a la carga. Decía O’Connor «Peor posición que la nuestra en ese momento no podía encontrarse». El general Valdés tenía otra táctica oculta en reemplazo de la fallida en el río Pampas. Los realistas continuaron camino por la costa de la loma.

Batalla de Corpahuaico o de Matará (3 de diciembre de 1824)

Sin víveres ni recursos con que mantener su ejército Sucre abandonó Matara con dirección a Huamanga. Envió al Tcol Bustamante a reconocer el movimiento enemigo, pero fue capturado. El 3 de diciembre siguió entonces por la quebrada de Corpahuaico, que corta el camino una legua del norte de Matará. Durante la marcha por esa ruta, las divisiones de Córdova y La Mar con el general Sucre pasaron sin ser atacadas; pero cuando la división de Jacinto Lara (BIL de rifles y BI de Vargas), que estaba en la retaguardia, entraba a la quebrada, fue atacada sorpresivamente por cuatro compañías de granaderos de la división de Valdés (BI de Cantabria y BI Burgos). El desorden fue enorme. El BIL de rifles, que pudo coronar la loma opuesta del camino, perdió un tercio de hombres e incluso a uno de sus comandantes, el mayor Thomas Duchbury segundo al mando.

El general Miller, que reunió la caballería y municiones hacia el camino de Chonta, sostuvo en retirada con el BI de Vargas y el BI Vencedores de Bocayá un fuego sostenido hasta contener a los realistas que bajaban por el frente de la quebrada. El ataque inesperado costó a los independentistas 300 bajas, la pérdida de uno de los dos cañones que tenían, el parque, más caballos y mulas de repuesto. Los realistas perdieron 30 hombres.

No obstante, el daño fue menor del que pretendían causar los realistas. El propósito de Valdés era partir en dos el ejército independentista y dejar a Sucre solo con dos divisiones, sin artillería, caballería o pertrechos. Si hubiera logrado su cometido, la campaña del Perú sería otra y Ayacucho solo el nombre de una pampa. Valdés no pudo cristalizar su plan porque el grueso del ejército realista no se reunió a tiempo con su división de vanguardia.

Sucre en esos días estaba sujeto al dilema de sucumbir por falta de recursos y movilidad o presentar combate.

Llegada a Ayacucho

El virrey estaba resuelto a seguir con su táctica de cortar la retirada y en el proceso ir desgastando a los republicanos en continuas marchas. No obstante, el cansancio, la falta de recursos, las lluvias y los caminos abruptos también se hicieron sentir en su propio ejército.

Para evitar las deserciones, acampaban en las columnas y colocaban círculos de centinelas. Los soldados no podían dejar nunca la línea. Esta era una de las razones, según Miller, de que el virrey nunca mandase partidas en busca de ganado, pues en estas comisiones solían desertar muchos. El resultado final fue que el ejército realista comenzó a quedar limitado de alimento y, para el día 3 de diciembre, ya consumía carne de caballo, mula y borrico.

La Serna intentó explotar el éxito de la batalla de Corpahuaico, y el 4 de diciembre, destacó 5 batallones y 6 escuadrones por las alturas de la izquierda para dominar la quebrada, pensando que Sucre opondría resistencia en el paso principal; pero este se situó en la llanura del Tambo Cangallo y el virrey decidió no atacarle y reagrupar fuerzas.

Sucre decidió entonces proseguir la marcha hacia el Norte, para aprovisionarse de víveres. Pasó por la quebrada de Acroco, siguió por el pueblo de Hualchao y posteriormente a Acos Vinchos; mientras el ejército realista avanzaba hacia Tambillo, a la vista de los independentistas, vigilándose mutuamente.

El 6 de diciembre continuaron la marcha, Sucre por el pueblecito de Quinua, pasando a la pampa de Ayacucho (que en quechua significa Rincón de los muertos), a 12 km de Huamanga. Los realistas maniobraron y se situaron en las alturas de Pacaicasa, lo que suponía cortar las comunicaciones de Sucre por el norte, aunque este no se inmutó y permaneció en Ayacucho el día 7.

El día 8 de diciembre, La Serna, atravesando sembrados, volvió a mover su ejército a un km al oeste de Huamanguilla y, mediante un movimiento envolvente; se situó en las faldas del cerro Condorcunca (que en quechua significa Nido del Cóndor), que cierra por el oriente la meseta de Ayacucho donde estaba acampado Sucre.

A Sucre le bastaba un pequeño desplazamiento para dar cara al ejército realista. Cambió su frente hacia el Oriente y se situó en la parte alta de la pampa, al pie del Condorcunca. Librando su comunicación con Lima, su último refugio y base de los refuerzos que Bolívar podría enviarle.

Dos horas antes del ocaso, los realistas enviaron un batallón ligero que se extendió en guerrilla al pie de la altura; los independentistas enviaron otro batallón para detenerlos, produciéndose algunas escaramuzas que tuvieron lugar en el orden abierto en que maniobraban.

Sucre pretendía con esto evitar que los realistas descendieran en Condorcunca de noche y atacaran sus posiciones en la llanura. Ordenó que Córdova con dos batallones y una compañía se colocaran al pie de la montaña sobre las líneas enemigas. Las descargas de fuego, los ruidos de los combatientes, los toques y redobles de tambor causaron el efecto deseado y las fuerzas del virrey se mantuvieron sobre sus líneas. También ordenó que se encendieran fogatas para evitar ser sorprendidos.

Descripción del campo de batalla

Ayacucho es una pampa o llanura, situada a 3.396 metros sobre el nivel del mar e inmediata al poblado de Quinua; la distancia entre la población de Quinua y la pampa de Ayacucho es de 1 km y 37 km de Huamanga (actual ciudad Ayacucho). La pampa, que también es conocida como pampa de Quinua, posee una extensión de 1.000 metros de largo y 600 metros de ancho. Su paisaje es de pasto corto y pequeños arbustos. En sus extremos norte y sur está cerrada por dos quebradas que, según consideraciones de los jefes realistas y republicanos, eran imprácticables para el movimiento de tropas.

Entre ambas fuerzas había un espacio de unos 250 metros donde la llanura se une al Condorcunca en una pendiente, posterior a un barranco o quebradilla que la atraviesa. Ayacucho, entonces, es una pampa ubicada al pie del cerro Condorcunca, que tiene una altitud de 4.231 metros. A la derecha se encuentra el cerro Apu Amaru (en quechua Gran Serpiente), el cual posee una flora diversa con plantas de llantén, trébol silvestre, salvia, pinco pinco e icchu. La fauna de la zona se compone de aves como la perdiz andina, el lique lique, el piuquén, la huallata o el ganso andino. El clima varía entre templado y frío.

La posición realista era buena para la defensa, pero mala para el ataque, ya que no se podía bajar con rapidez al llano, más que de frente y a través de un barranco. Sucre se dio cuenta enseguida, comentando: «Nuestra posición, aunque dominada, tenía seguros sus flancos y por su frente no podía obrar la caballería de un modo uniforme y completo».

Fuerzas enfrentadas

Fuerzas independentistas

La composición de Ejército Unido Libertador ese día era de 5.830 efectivos:

- Mando GD Antonio José de Sucre, siendo su JEM el GB Agustín Gamarra, su ayudante de campo el coronel Francis Burdett O’Connor.

- Primera división de Colombia (o de reserva) mandada por el GB Jacinto Lara con 1.600 efectivos:

- BIL de rifles del coronel Arthur Sandes.

- BI Vencedor de Bocayá del coronel Ignacio Luque.

- BI de Vargas del Tcol José Trinidad Morán.

- Segunda División de Colombia (o derecha) mandada por el GB José María Córdova con 2.100 efectivos:

- BI de Bogotá del coronel León Galindo.

- BIL de Voltígeros del coronel Pedro Guash.

- BI de Pichincha del coronel José Leal.

- BI de Caracas del comandante Manuel León.

- División Peruana (o izquierda) mandada por el gran mariscal José de la Mar con 1.380 efectivos:

- Legión Peruana del coronel José María Plaza.

- BI-I del coronel Francisco de Paula Otero.

- BI-II del comandante Ramón González.

- BI-III del comandante Miguel Benavides.

- División de Caballería al mando del GB William Miller con 750 efectivos:

- RC de granaderos de Colombia (2, 192) del coronel Lucas Carvajal.

- RH de Colombia (2, 242) del coronel José Laurencio Silva.

- RH de Junín (3, 236) del Tcol Isidoro Suárez.

- EC de granaderos de los Andes (80) del Tcol José Félix Bogado.

- Artillería: 1 pieza.

La constitución americana de este ejército, según dato oficial, era: 4.500 colombianos, 1.200 peruanos y 80 argentinos, 80 entre británicos, alemanes y otros.

Fuerzas realistas

La composición del Ejército Real del Perú ese día era de 7.000 efectivos (5.878 de infantería, 984 de caballería; se desconoce los efectivos de artillería, ingenieros y trenes), de los cuales unos 500 eran peninsulares:

- Mando: virrey José de la Serna, segundo comandante y JEM GD José Canterac, ayudante de campo general Antonio Vigil.

- División de caballería al mando del general Valentín Ferraz y Bladau con 984 jinetes en 12 escuadrones:

- RC de granaderos de la Guardia (3, 380) al mando de Valentín Ferraz.

- RH de Fernando VII (3, 124) de Felipe Fernández.

- RD de la Unión (3, 248) de Ramón Gómez de Bedoya

- RD del Perú (2, 146) de Dionisio Marcilla.

- ED de San Carlos (86) de Jerónimo Villagra

- División de Vanguardia al mando del general Gerónimo Valdés, siendo su segundo el general Martín de Somocurcio, con 1.937 efectivos en 4 batallones:

- BI-I Imperial Alejandro (398) del coronel Francisco Palomares.

- BI de Castro de Chiloé (495) José Huguet.

- BI del Centro (464) de Felipe Rivero.

- BI de Cantabria (580) de Antonio Tur.

- Primera División al mando del general Juan Antonio Monet, siendo su segundo el general Juan Antonio Pardo, con 2.030 efectivos en 5 batallones:

- BI-II/1 de Cuzco (414) del coronel Francisco Villabase.

- BI de Burgos (540) de Juan A. Pardo.

- BI de Guías del General (240) de Joaquín Bolívar.

- BI Victoria (392) de Manuel Sánchez.

- BI del Infante Don Carlos (444) de Mariano Cucalón.

- Segunda División al mando del general Alejandro González Villalobos con 1.911 efectivos en 5 batallones:

- RI de Gerona (2, 900) del coronel Domingo Echezarraga.

- BI-I/1 de Cuzco (415) de Joaquín Rubín de Celis.

- BI-II Imperial Alejandro (400) de Domingo Alonso.

- BI de Fernando VII (196) de José Carratalá.

- Artillería: 11 piezas en 3 Bías al mando del brigadier Fernando Cacho.

Desarrollo de la batalla

A las ocho de la mañana, el general Monet cabalgó al campamento de Sucre y propuso al general Córdova que los combatientes, cuyos familiares estaban en el bando opuesto, fueran a darse un saludo antes de la batalla. Esta extraña petición fue comunicada a Sucre, que dio su aprobación para que cuantos quisieran cruzaran la línea y hablasen con sus conocidos. Media hora duraron los diálogos y saludos en terreno neutral entre hermanos, parientes o amigos que combatían en lados opuestos. Unos 50 hombres confraternizaron durante ese tiempo; incluso hubo un diálogo de varios minutos entre Córdova y Monet que ha dado pie a especulaciones.

Al terminar la plática en zona neutral, los componentes de ambas fuerzas procedieron a almorzar. Al final del almuerzo los soldados realistas se uniformaron de parada y se prepararon en el Condorcunca para la batalla.

A las diez de la mañana el general Monet volvió a bajar para avisar a Córdova que los realistas darían batalla a continuación.

El Ejército Unido Libertador se organizó en cuatro divisiones:

- En el flanco izquierdo, 1.380 efectivos de la División Peruana (Legión Peruana, BI-I, BI-II y BIII) al mando del mariscal José de la Mar.

- En el centro, 780 jinetes de la división de caballería del general William Miller (RH de Colombia, RC de granaderos de Colombia y RH de Junín y EC de granaderos de los Andes)

- En reserva, 1.600 efectivos de la Primera División de Colombia del general Jacinto Lara (RIL de rifles, BI Vencedor y BI de Vargas).

- En el flanco derecho, 2.100 efectivos de la Segunda División de Colombia del general José María Córdova (BI de Caracas, BI de Bogotá, BIL de Voltígeros, BI de Pichincha).

- El único cañón disponible se situó en las ruinas de la capilla de San Cristóbal, que estaba entre la reserva de Lara y la división de Córdova.

Sucre ordenó mover 4 escuadrones para hostigar al enemigo y guarnecer la única casa de la pampa, ubicada a su izquierda. Tenía prevista la batalla en no dejar que los realistas bajasen el Condorcunca a la altiplanicie, para batirlos poco a poco a medida que fueran entrando.

El Ejército Real del Perú estaba también organizado en 4 divisiones y desplegó:

- En el flanco derecho, 1.937 efectivos de la división de vanguardia del general Gerónimo Valdés (BI-I Imperial Alejandro, BI de Castro de Chiloé, BI del Centro, BI de Cantabria) y 7 cañones.

- En el centro, 2.030 efectivos de la Primera División del general Monet (BI del Infante, BI de Burgos, BI de Guías, BI Victoria, BI-II/1 de Cuzco); próximo a este se encontraban 914 jinetes del general Ferraz (RC de granaderos de la Guardia, RH de Fernando VII, RD de la Unión, RD del Perú, y ED de San Carlos).

- En el lado izquierdo, 1.911 efectivos de la Segunda División del general Villalobos (BI de Gerona, BI-II del Imperial Alejandro, BI de Fernando VII, BI-I/1 de Cuzco) y 4 cañones.

El virrey, aprovechando la artillería y el número de sus hombres, ordenó a través de Canterac, segundo jefe del ejército, emprender la siguiente maniobra:

- El general Valdés, con cuatro batallones de la División de Vanguardia, dos escuadrones de Húsares de Fernando VII y cuatro piezas de artillería, debía iniciar movimiento sobre la izquierda republicana para desalojar un destacamento que estaba en una casa próxima y forzar aquel flanco.

- El general Monet, en el centro de la Primera División con cinco batallones, debía descender a la pampa y secundar el ataque.

- El general Villalobos con la Segunda División con cinco batallones, fue distribuida con el BI-I/1 de Cuzco, al mando de Rubín de Celis, sobre la quebrada sur, para proteger la artillería (7 piezas) que debía atacar la derecha de Sucre cuando Valdés hubiese logrado posicionarse en la izquierda. El BI Fernando VII debía quedar en la reserva de la cuesta, donde también estaría el BI de Gerona.

- La caballería tenía por orden bajar a la pampa y formar a la retaguardia con las brigadas una detrás de otra.

García Camba escribía: «El ataque debía principiar por la derecha, manteniéndose el resto de la línea en imponente expectativa, si no era atacada, hasta que la división de Valdés se hubiese toda empeñado con decisión».

A las diez de la mañana, se iniciaron los movimientos realistas. El general Villalobos bajó con el BI-I/1 de Cuzco para situarlo en la posición convenida, donde debía esperar a que las tropas descendieran a la indicada planicie y que las 7 piezas de artillería, destinadas al ala izquierda, fuesen descargadas de las mulas, montadas y asentadas para secundar el ataque. El escuadrón San Carlos, dirigido por Manuel de la Canal, recibió la orden de secundar el movimiento de Valdés y proteger las guerrillas del centro a la izquierda.

Esta táctica fue advertida por Sucre, que, con menos soldados, procuró impedir que los realistas tomaran la llanura de Ayacucho y le arrollaran. Debía compensar su inferioridad de fuerzas con un ataque sobre las unidades contrarias aún no desplegadas, mientras evitaba el desborde de Valdés por la izquierda. Ordenó entonces a la división de La Mar disputar aquella posición, quien envió a las guerrillas a contener el avance.

El general Valdés con el BI del Centro, al mando de Felipe Rivero, hizo retroceder a las 3 compañías de guerrillas que ocupaban la casa por aquel sector. El uso de la artillería española por la izquierda de Sucre causó grandes estragos a las guerrillas, que comenzaron a dispersarse por la acometida realista.

En el centro, Monet se aprestaba a desplegar sus guerrillas de infantería que protegían el despliegue; aguantaron tres cargas de los granaderos a caballo de Colombia, que intentaban dificultar el movimiento. Se dice que el capitán que mandaba los cazadores recibió por su bizarría un ascenso por cada carga rechazada. Cuando los jinetes se retiraron, La Serna le envió las charreteras de coronel y su bastón de mando. Ciertamente, no era frecuente que una simple guerrilla pudiera detener a la caballería.

Todo parecía salir según lo planeado para los realistas, pero el coronel Joaquín Rubín de Celis, que mandaba el BI-I/1 de Cuzco, seguido del BI-II del Imperial Alejandro, que debía proteger el emplazamiento de la artillería, la cual había descendido de forma anticipada y se encontraba despiezada y cargada en sus mulas, interpretó defectuosamente órdenes directas de Canterac y se adelantó impetuosamente al llano; “se arrojó solo y del modo más temerario al ataque”.

La salida inesperada de este coronel en un momento cuando aún Valdés no tenía ganada la posición y cuando el ejército realista estaba desplegado, causó gran desastre en el BI-I/1 de Cuzco, que se enfrentó solo a la Segunda División de Córdova.

El general Sucre, que observaba la batalla desde un lugar llamado la Sabaneta, se dio cuenta de que las tropas del centro realista no estaban aún ordenadas y que el ataque del general Valdés aún no se había resuelto. Por ello ordenó al general Córdova (derecha) que atacara al centro de la línea realista protegido por la caballería del general Miller, mientras reforzaba la maltrecha división del general La Mar, primero con el BI Vencedor y luego con el BI de Vargas, dejando al BIL de rifles en reserva.

Córdova con 2 batallones contraatacó y deshizo al BI-I/1 de Cuzco, muriendo el coronel de Celis, que al ver caer a la mayoría de sus hombres, cargó lanza en mano contra los enemigos que lo rodeaban.

El general Villalobos intentó en vano apoyar con BI-II del Imperial Alejandro y el ED de San Carlos, pero fueron rechazados por la infantería de Córdova y los húsares colombianos al mando de José Laurencio Silva. De los 86 efectivos del ED de San Carlos, solamente sobrevivieron 10. El BI-II del Imperial Alejandro quedó deshecho e incluso murió su comandante, Juan Moraya.

El BI de Guías, organizado en guerrillas, quedó disperso. Muchos sucumbieron ante el choque contra las bayonetas colombianas.

Los cazadores del BI de Caracas se precipitaron sobre la artillería realista, capturando 6 cañones sin que hubieran realizado un solo disparo.

En este momento, el TG Canterac ordenó a Monet, cuya división estaba intacta, atravesar el barranco de su frente para remediar la derrota realista. Canterac, por su parte, condujo el BI-I y el BI-II de Gerona para apoyar el golpeado flanco izquierdo español.

Para contrarrestar este ataque, Sucre envió dos escuadrones de caballería y dos batallones de la división de Lara para arremeter contra las fuerzas de Monet en el barranco. El choque con la división Monet, aunque no había llegado a formar en la orilla occidental del mencionado barranco más que el BI de Burgos de Juan Antonio Pardo, fue horriblemente sangriento por ambas partes; el propio Monet fue herido y quedaron muertos tres jefes de cuerpo; pero arrollado el BI, el segundo no pudo acabar de cruzar el barranco sin desordenarse. Los dispersos arrastraron en su retirada a los restos de la división de Monet.

Para evitar la ruina de Monet, el general Valentín Ferraz avanzó con 500 caballos hacia el flanco derecho de los independentistas. La caballería realista que bajaba a pie el descenso, llevando de la brida sus caballos, bajaba en fila de a uno; se reagruparon bajo la lluvia de balas del BI de Pichincha, con el propósito de formar en el llano. Solamente consiguieron formar tres escuadrones (uno de granaderos a caballo de la Guardia y dos de dragones de la Unión). Estos tres escuadrones recibieron orden de cargar, mientras que los llaneros colombianos los esperaban lanza en ristre.

En el desigual combate, al brigadier Camba, en el momento en que dirigía la carga, le mataron el caballo que montaba, quedando al caer cogido de una pierna debajo del animal. Poco después de desembarazado de tan aflictiva situación, le tomó en ancas del suyo el Tcol Antonio García Oña, segundo ayudante de EM, y le sacó de en medio de aquel espantoso cuadro al tiempo precisamente que la izquierda y centro de la línea estaban totalmente batidos.

Los escuadrones que bajaban detrás fueron recibidos por la infantería de Córdova, que causó una enorme cantidad de bajas en los jinetes de Ferraz, cuyos escasos sobrevivientes fueron obligados a volver grupas y retirarse.

El flanco izquierdo realista estaba en total colapso. El virrey La Serna fue a unirse al combate, en un intento desesperado de agrupar sus fuerzas, pero terminó herido y capturado por el sargento Pantaleón Barahona.

Córdova, en espléndido ascenso sobre el Condorcunca, siguió la orden de cargar sobre la izquierda realista. El general neogranadino oblicuó sobre aquella dirección y terminó así de batir toda resistencia enemiga en el centro.

Mientras tanto, Valdés, ignorante de la suerte de las demás unidades realistas, continuó el ataque por la izquierda de Sucre. El general La Mar, encontrándose en principio comprometido ante el fuego contrario, mandó al BI de Caracas y a la Legión Peruana a trabar duro combate. El BI de Caracas, que perdió a su comandante León, combatió con resolución para tomar las cuatro piezas de artillería que secundaban por allí la ofensiva enemiga.

Más adelante se unieron el BI Vencedor y los húsares de Junín. El BIL de rifles se mantuvo en la reserva, expectante y resuelto a la acción ante cualquier contingencia. Sin embargo, tras un reñido combate, Valdés no logró tomar la posición y menos superar el barranco que apoyaba el ala izquierda de Sucre.

Cuando el jefe español observó que el resto de las fuerzas independientes se acercaban en contra suya, hizo formar en martillo, cuestión que permitió a La Mar rehacerse. Al final, atrapado entre varios fuegos, Valdés debió retroceder ante el desmoronamiento de su división. Los batallones de Vargas, Legión del Perú, los húsares de Junín y el resto de la caballería de Miller cruzaron el barranco o quebradilla y emprendieron una persecución tenaz contra los monárquicos, que huían en total confusión sobre las depresiones aledañas. Valdés trató de suicidarse, pero, rodeado de algunos cuantos jefes y oficiales españoles, se unió al teniente general Canterac, quien pudo replegarse a las alturas con unos 200 escasos hombres de caballería.

La captura del virrey, la destrucción casi plena de las divisiones de Monet y Villalobos y el clavado de la bandera tricolor colombiana en el Condorcunca anunciaron el fin de la batalla de Ayacucho a la una de la tarde.

La pampa de Ayacucho y las faldas del Condorcunca quedaron cubiertas de cadáveres. 1.800 realistas y 370 independentistas dejaron la vida ese día. 700 realistas y 609 republicanos resultaron heridos. 1.000 prisioneros, entre los que había 60 jefes y oficiales. 11 piezas de artillería y 2.500 fusiles fueron capturados. Este elevado número de muertos, que supera los 2.000 hombres, equivalía al 25 por ciento de los combatientes.

Ayacucho fue la batalla más sangrienta de toda la guerra de independencia suramericana. Carabobo, Boyacá, Pantano de Vargas, Pichincha no superaron los 2.000 fallecidos. El resultado cruento de esta batalla solo fue superado por la batalla de Tuyutí en 1866, durante la Guerra de la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra Paraguay, con más de 10.000 muertos.

El general Miller, en sus Memorias, dice lo siguiente sobre la batalla de Ayacucho:

«Sucre, expuesto durante la acción a todos los peligros, porque se halló donde quiera que su presencia fue necesaria, hizo pruebas de la mayor sangre fría; su ejemplo produjo el mejor efecto. Lamar desplegó las mismas cualidades y, con una enérgica elocuencia, conducía los cuerpos al ataque y los conservaba en formación. El heroísmo de Córdova fue la admiración de todo el mundo. Lara estuvo brillante de actividad y de disciplina. Gamarra ostentó su tacto habitual. Los coroneles O’Connor, y Plaza, los oficiales de los cuerpos. Carvajal, Silva, Suárez, Blanco, Braun, Medina, Olavarría, que hicieron alarde de tanto valor en Junín, se distinguieron otra vez en Ayacucho».

Los indígenas de Huanta mantendrían su lealtad a Fernando VII. Entre 1825 y 1828 fueron a la guerra contra la naciente república peruana en lo que se conoce como la Guerra de Iquicha.

Capitulación de Ayacucho (10 de diciembre de 1824)

Tras la batalla, el teniente general Canterac quedó sin fuerzas realistas disponibles a sus órdenes, sin posibilidad de replegarse a ningún sitio y con el virrey preso. Por ello, cuando a media tarde se presentó en el campamento un emisario del general La Mar con proposiciones de una capitulación honrosa, no tuvo ningún reparo en aceptar la rendición de todo el ejército español y la evacuación del territorio peruano.

A las cinco y media de la tarde el comandante Mediavilla, ayudante de campo del mariscal Valdés, se presentó en el campamento del general Sucre para proponer la capitulación. Tras él se presentaron los generales Canterac y Carratalá, acompañados por el general La Mar, quienes ajustaron con Sucre las condiciones del tratado, que se firmó a las 14:00 horas del día siguiente, 10 de diciembre. Sin embargo, aunque la capitulación se firmó en Huamanga entre Sucre y Canterac, al documento se le puso fecha del día 9, como si hubiese sido firmado inmediatamente después de la derrota en el mismo campo de batalla.

El texto de la capitulación tenía 18 artículos. Se referían a la entrega que los españoles hacían de todo el territorio del Bajo Perú hasta las márgenes del Desagüadero, con todos los almacenes militares, parques, fuertes, maestranzas, etc; al olvido de los rebeldes de todas las opiniones en favor del Rey; a la obligación de costear los rebeldes el viaje a todos los españoles que quisieran regresar a España; a la de permitir a todo buque de guerra o mercante español, por un periodo de seis meses, de repostar en los puertos peruanos y retirarse al Pacífico tras ese plazo; a la entrega de la plaza de El Callao en un plazo de veinte días; a la libertad de todos los jefes y oficiales prisioneros en la batalla y en otras anteriores; al permiso para que los oficiales españoles pudieran seguir usando sus uniformes y espadas mientras permanecieran en el Perú; al suministro de algunas pagas atrasadas a las tropas realistas; y al reconocimiento de la deuda que el Perú tenía contraída con el gobierno español.

También se estipuló que todo español o soldado realista podía pasar al ejército peruano con el mismo empleo y cargo que tuviera en las filas realistas; y que cualquier duda en la interpretación del convenio se resolvería siempre en favor de los españoles.

La capitulación afectó al virrey La Serna, al teniente general Canterac, a los mariscales de campo Valdés, Carratalá, Monet y Villalobos, a los brigadieres Ferraz, Bediya, Pardo, Gil, Tur, García Camba, Landázuri, Atero, Cacho y Somocurcio; y a 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 484 oficiales y más de 2.000 soldados prisioneros.

Solo quedaron el general Olañeta en el Alto Perú y el general Rodil en El Callao defendiendo la causa realista española en América del Sur. También quedaron en poder español las islas de Chiloé.

La capitulación no fue ratificada por España y no sería hasta 1853 cuando reconocería la independencia peruana.

Los ayacuchos

Después de la batalla de Ayacucho, los derrotados regresaron a España. El 2 de enero de 1825 el virrey La Serna se embarcó rumbo a España en la fragata francesa Ernestina, junto con los mariscales Valdés, Villalobos, Maroto y otros. Días después, el teniente general Canterac embarcó hacia España con Las Heras. Una vez llegados a la Península, fueron acusados de traidores y cobardes. Fernando VII y sus consejeros no podían explicarse de otra manera la derrota sino achacando a estos infelices la responsabilidad de la catástrofe.

Aun cuando no fueron ellos los que determinaron la caída del imperio español en América, desde ese momento se conoce como “ayacucho” a todo aquel que, en el último momento, se “arruga” y no enfrenta con gallardía y valentía la batalla crucial.

La capitulación ha sido llamada por el historiador Juan Carlos Losada como “la traición de Ayacucho» y en su libro Batallas decisivas de la Historia de España afirma que el resultado de la batalla estaba pactado de antemano. El historiador señala al mariscal de campo Juan Antonio Monet como el encargado del acuerdo: afirma que este general se presentó en el campamento enemigo a las 08:00 horas del 9 de diciembre; allí conversó con el general Córdoba, mientras sus oficiales confraternizaban con oficiales independentistas. Según el historiador, este fue el último intento de acordar la paz, que Monet no pudo aceptar, pues le exigían reconocer la independencia. El historiador afirma que Monet regresó al campo enemigo a las 10:30 horas para anunciar el comienzo de la batalla.

El señor Losada afirma que la batalla fue una comedia urdida por los generales españoles; perdida toda esperanza de recibir refuerzos desde la Metrópoli, sin fe en una victoria sobre los rebeldes independentistas, imposibilitados para firmar la paz sin reconocer la independencia del virreinato, y defraudados por el fracaso de los liberales constitucionalistas en España y por el regreso del absolutismo, pues los generales y oficiales españoles del virrey La Serna no compartían la causa de Fernando VII, un monarca acusado de felón y tiránico, símbolo del absolutismo, el señor Losada dice que los generales urdieron la comedia para regresar a España en calidad de vencidos en una batalla, no como traidores que se rindieran sin luchar. Por ello afirma que «los protagonistas guardaron siempre un escrupuloso pacto de silencio y, por tanto, solo podemos especular, aunque con poco riesgo de equivocarnos». Una capitulación, sin batalla, se habría juzgado indudablemente como traición.

Por el contrario, el comandante Andrés García Camba refiere en sus memorias que los oficiales españoles apodados más tarde “ayacuchos” fueron injustamente acusados a su llegada a España: “Señores, con aquello se perdió masónicamente”, se les dijo acusatoriamente; “aquello se perdió, mi general, como se pierden las batallas”, respondieron los jefes españoles.