¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Organización social en Hispanoamérica en 1808

La población total de Hispanoamérica en 1808, era de unos 17 millones de habitantes, un 40 % más que la población peninsular (10,5 millones) distribuidos en el vasto territorio de la América española. Esta población era diversa y estaba formada por cuerpos separados. En torno al 20 % eran blancos, 30 % mestizos y mulatos, 45 % indigenas y el resto (5 %) esclavos.

Los blancos estaban formados por los peninsulares o nacidos en la Península que estaba formada por los funcionarios, militares, clérigos, comerciantes y aventureros; y criollos o descendientes de españoles nacidos en América que eran la mayoría, con arraigo en diversas regiones identificados con las haciendas, las plantaciones y las ciudades en las que hacían su vida.

Los mestizos eran descendientes de la mezcla entre blancos e indígenas, y los mulatos eran la mezcla entre blancos y negros. Constituían una gran parte de la población en muchas regiones.

La esclavitud también fue una parte integral de la sociedad hispanoamericana, especialmente en regiones como el Caribe y las costas, y los africanos y sus descendientes representaban un segmento importante de la población.

Organización territorial en Hispanoamérica 1808

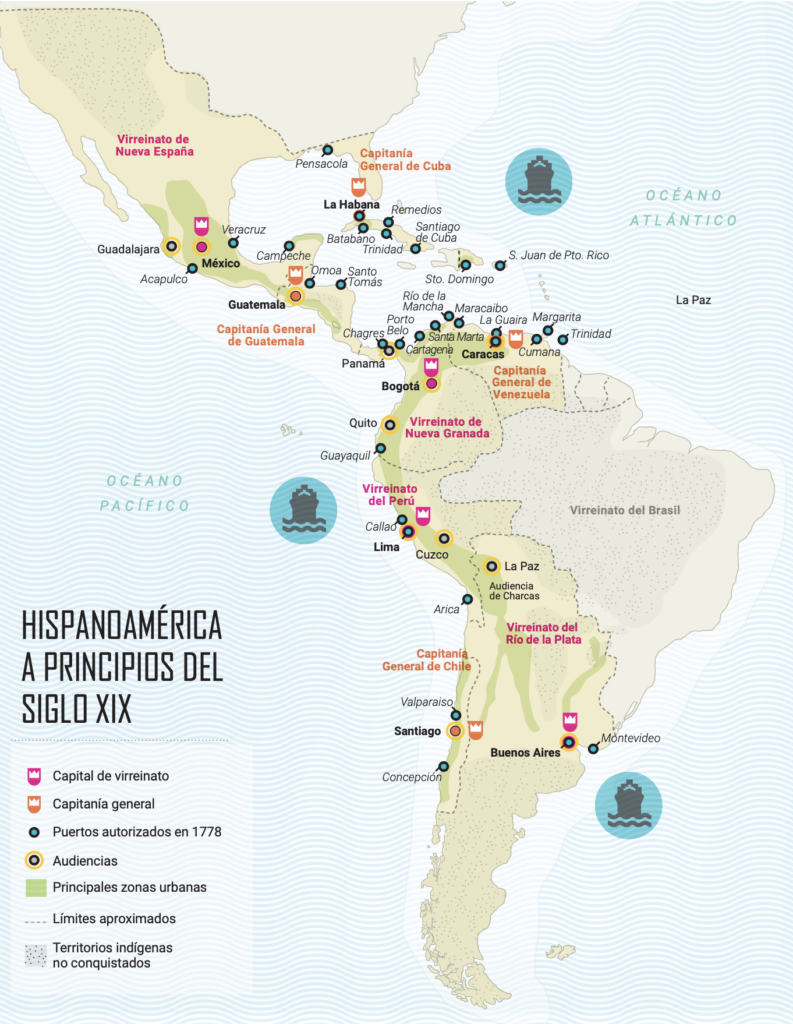

El Imperio español en América en 1808 estaba organizado en:

- Virreinato de Nueva España: comprendía el actual de México, los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma en Estados Unidos.

- Capitanía general del Yucatán: comprendía la península del mismo nombre que comprendía los actuales estados mexicanos de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Dependía del virreinato de Nueva España.

- Capitanía general de Guatemala: comprendía los territorios de Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y el estado mexicano de Chiapas

- Capitanía general de Venezuela: también llamada Reino de Venezuela, comprendía los territorios de la actual Venezuela, parte de Guyana, y parte de Colombia.

- Virreinato de Nueva Granada: los actuales países de: Panamá, Colombia y Ecuador y parte de Venezuela.

- Virreinato del Perú: el actual Perú, parte de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil.

- Virreinato del Río de la Plata: los actuales países de Argentina (la Patagonia oriental es considerada por algunas fuentes como parte del virreinato y por otras como perteneciente a la capitanía general de Chile), Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. España nunca controló la totalidad de la Pampa, el Chaco, ni la Patagonia, que permanecieron bajo el dominio de los pueblos originarios hasta el siglo XIX. Las islas Malvinas o Falkland estaban deshabitadas.

- Capitanía general de Chile: también llamada Reino de Chile, y en un inicio Nueva Extremadura, núcleo del actual Chile (para algunas fuentes también la Patagonia oriental). España nunca controló mayormente la mitad sur de Chile ni la Patagonia, que permaneció bajo el dominio de los mapuches y otros pueblos originarios hasta comienzos del siglo XIX.

- Capitanía General de Cuba: la isla de Cuba, Remedios, Santo Domingo y La Florida hasta su venta a los EE UU en 1819.

- Capitanía general de Puerto Rico, Trinidad y Tobago. En 1809 fue declarada provincia, y en 1811 volvió a ser capitanía.

El ejército realista en Hispanoamérica

Situación de las fuerzas terrestres en Hispanoamérica a finales del siglo XVIII

En el siglo XVIII, la escasez de efectivos del ejército de España, las dificultades de transporte de ultramar y los problemas de aclimatación de europeos en territorios americanos, exigieron que las Indias estuviesen guarnecidas, al menos parcialmente, por los propios americanos.

Los españoles en las tropas americanas, pues de suponer a principios del siglo XVIII más del 80 por 100, a finales apenas rebasaban el 15 por 100, mientras que los criollos superaban el 80 por 100, un cambio de gran trascendencia con vistas a lo que sucedería en 1810: en 1800, de los 35.000 efectivos del Ejército de Dotación solamente 5.500 eran peninsulares, lo que parece indicar que no dieron resultado las disposiciones sobre la leva peninsular expedidas por la administración colonial, por lo que el orden colonial parecía sustentado por las élites criollas y por la misma administración colonial, continuando una política que favorecía a ambos.

Así se llegó al establecimiento del modelo defensivo que, por lo que a fuerzas terrestres respecta, quedó articulado en un núcleo de tropas permanentes, tanto americanas como peninsulares. Las primeras recibieron la denominación de fijas, adscritas al servicio de ultramar; las peninsulares destinadas allí, lo hicieron según un mecanismo de noria, que implicaba que serían relevadas periódicamente cada dos o tres años.

En situaciones de crisis o de guerra, las guarniciones eran reforzadas con contingentes peninsulares mandados ex profeso y que retornarían a España una vez cumplida la misión.

Las tropas regulares no podían ser tan numerosas como fuera deseable, y se complementaron con milicias. A su vez, estas, para que pudieran tener un mínimo valor, tendrían cuadros veteranos, que eran conocidos como los pies veteranos.

Las unidades fijas tuvieron problemas crónicos de reclutamiento, por lo que enrolaban a personal de los cuerpos peninsulares que regresaban a España, una vez terminado el servicio en ultramar.

Por otro lado, a partir de finales de la década de los ochenta del siglo XVIII, se suprimió el mecanismo de noria ante la situación en Europa. Por la misma razón, se suspendieron los refuerzos ad hoc para misiones concretas. Ello significó que la defensa de las Indias quedó en manos americanas, cuyo componente europeo fue decreciendo por falta de remplazos.

Por lo que a la caballería peninsular respecta, el sistema le adjudicaba solo una importancia relativa. El carácter defensivo, hacía que la Infantería y la Artillería fuesen las armas prioritarias. A ello hay que añadir los problemas de transporte y la escasez de efectivos. Por último, la presencia en América de gran cantidad de hombres acostumbrados al manejo cotidiano de caballos, y la existencia de ganado de buena calidad, permitían formar allí las unidades necesarias.

Por estas razones, la caballería nunca participó en la noria, que únicamente aportó batallones de infantería y compañías de artillería. Lo que sí hizo el Arma fue enviar numerosos cuadros. Parte de ellos sirvieron para formar fuerzas veteranas americanas, el resto para instruir milicias.

Durante la Guerra de la Independencia Española se suprimieron totalmente el envío de unidades expedicionarias y se interrumpió la noria, por lo que los representantes del Rey, cuando estallaron las primeras sublevaciones, disponían únicamente de tropas reclutadas sobre el terreno para reprimirlas.

El ejército realista en América era una organización improvisada, surgida de la reacción de los defensores de la monarquía española, que solo reconocían la autoridad del rey español a través de los virreyes y las autoridades instaladas en España, y tuvo como fin primero defender el territorio contra las amenazas exteriores primero Gran Bretaña y luego Francia; posteriormente intentar detener el proceso de independencia de las colonias americanas. La mayor parte de las unidades militares realistas fueron entonces de nueva creación y se formaron por unidades americanas nuevas en su mayoría, por unidades recicladas del desarticulado ejército colonial americano que permanecían leales y por unidades expedicionarias formadas en España ad hoc, que a su vez mantendrán su continuidad únicamente por remplazos de americanos.

Las unidades expedicionarias

Las unidades creadas en España y mandadas a América eran las llamadas expedicionarias, pero desde su llegada al continente americano recibían un flujo continuo de tropas americanas que suplantaba sus bajas europeas.

Entre 1812 y 1820 acopió más de 300 millones de reales y consiguió enviar un total de 30 expediciones para someter las revueltas americanas con una suma de 47.000 hombres (la más grande y costosa fue la expedición del general Pablo Morillo en 1815). Sin embargo, únicamente 30.000 hombres alcanzaron el continente para luchar y el resto reforzaron la isla de Cuba o se perdieron. A lo largo de toda la guerra, siete expediciones con más de 9.000 hombres fueron enviados a México; cinco expediciones con 6.000 efectivos a apoyar al Perú, la región sudamericana mejor conservada para la causa real; y otras cinco fueron a reforzar los puertos de La Habana y San Juan con 7.000 soldados, principales apostaderos de la Armada Española en las islas del Caribe y encrucijada de los caminos entre la metrópolis y las Indias.

Las unidades creadas en América

Las unidades creadas en América se formaban por tropas originarias americanas, y su componente social y étnico era el reflejo de su población local. Así por ejemplo, en el Virreinato del Perú, los oficiales y suboficiales del ejército real del Perú hablaban en la lengua quechua o aimara para dirigir a las tropas amerindias, ya que la inmensa mayoría solo hablaban su lengua nativa, por lo cual los oficiales debían conocerla para poder dirigirlos. Estas tropas «del país» se movilizaron para sus respectivos teatros de guerra locales, y con raras excepciones partieron fuera de sus lugares de origen.

Las personas identificadas con las múltiples castas de amerindios mestizos (cholos), o de negros mestizos (mulatos o pardos), junto con negros esclavos liberados, fueron el grueso de la tropa realista, dependiendo del predominio étnico en la población. De otra parte, por su movilidad geográfica y por su instrucción, las tropas americanas se podían dividir en unidades de milicias y unidades veteranas. Los batallones de milicias que para su mejora recibían un núcleo de instructores veteranos, a veces europeos, pasaban a denominarse milicias disciplinadas.

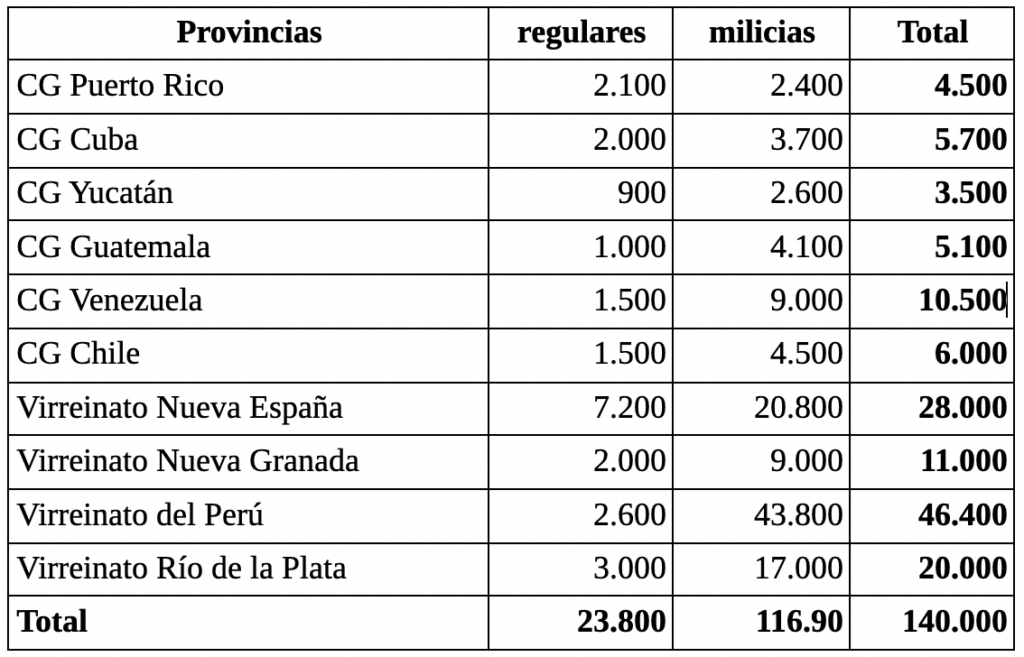

El total de las fuerzas realistas a principios del siglo XIX eran:

La mayoría de las fuerzas eran de infantería, seguida de artillería para guarnecer a los fuertes, la caballería tenía menos relevancia.

La marina en los territorios hispanoamericanos

La marina en los territorios hispanoamericanos estaba organizada en apostaderos. Estos eran algo más que una base naval, se asemejaban a lo que en la península se denominaba departamentos marítimos, con sus correspondientes zonas de responsabilidad.

En dicha zona costera, el comandante de un apostadero tenía como misiones la represión del contrabando, vigilancia y defensa de la costa, impidiendo el asentamiento en ella de extranjeros, habilitación y armamento de los barcos guardacostas y de los correos marítimos.

Ejercía también de juez de las causas, tanto civiles como militares, que se sustanciasen en la demarcación de su apostadero, y en las de presas, naufragios y navegación. Misiones que tenía que llevar a cabo con las fuerzas ligeras de vigilancia marítima debía asignadas, apoyadas por algunas fragatas y navíos puestos a sus órdenes.

Orgánicamente, los apostaderos contaban también con oficiales de Cuenta y Razón, matrículas de mar, maestranza y montes. Todos ellos formaban parte de la junta del apostadero, que ejercía, en plenitud de poderes, la regulación de las materias gubernativas con el mismo alcance que las que ejercían las juntas de los departamentos peninsulares; teniendo independencia sobre cualquier jurisdicción para atender los asuntos económicos y gubernativos de la Marina que ocurriesen en el recinto, sin otras obligaciones con respecto a virreyes y capitanes generales que rendirles las respectivas cuentas y tener los buques alistados para realizar cualquier servicio requerido por dichas autoridades.

En caso de guerra, casi siempre declarada por Inglaterra, tenían que hacer frente al enemigo con sus propias fuerzas y los refuerzos enviados desde la Península. Aunque los sucesos acaecidos a principios del siglo XIX fueron reduciendo de una forma vertiginosa las fuerzas navales tanto de un lado como del otro.

Cuando tuvo lugar la ocupación francesa de la Península, los principales apostaderos de la Marina establecidos en Hispanoamérica eran los siguientes:

- Montevideo, sustituto de Buenos Aires y base de vigilancia de las Malvinas.

- El Callao, primer apostadero establecido en la costa del Pacífico y última plaza en arriar la bandera española en el continente americano.

- Valparaíso, cuyas fuerzas se distinguieron notablemente durante el sitio de Talcahuano.

- San Blas de California, sucesor de Acapulco en el mantenimiento del galeón de Manila.

- Puerto Cabello, de excelente situación estratégica.

- Cartagena de Indias, base de la escuadrilla de Costa Firme.

- Veracruz.

- La Habana, que siendo también apostadero, disponía de oficinas, talleres y un importante astillero.

Las capitanías de puerto dependían funcionalmente de los apostaderos asignados, y algunas de ellas coincidían físicamente con el emplazamiento de los apostaderos.

Como puede observarse, el entramado organizado podía garantizar el despliegue de las fuerzas navales en todo el litoral atlántico y pacífico; sin embargo, estos efectivos irían disminuyendo en la medida en que los convoyes, armas y pertrechos iban dejando de llegar y los insurgentes iban consolidando sus conquistas. Pero los apostaderos también tuvieron su momento peligroso, como fue su intento de supresión, una idea descabellada que surgió de los virreyes, que mostraban su oposición a que el mando del apostadero se desempeñase por persona de categoría de oficial general, entendiendo que con un capitán de fragata era suficiente.

La marina española en 1796 disponía de 280 unidades: 76 navíos (14 con más de 112 cañones), 50 fragatas, 49 corvetas, 20 bergantines y 112 unidades menores. En 1808 quedaban 42 navíos, 30 fragatas, 20 corvetas y 130 buques auxiliares.

En el año 1816, solamente contaba con 18 navíos, 15 fragatas y 11 corbetas. De los navíos, 17 no podían navegar por falta de mantenimiento. A la muerte de Fernando VII, en septiembre de 1833, la Marina solo disponía de 3 navíos, 5 fragatas, 4 corbetas y 8 bergantines, y los arsenales languidecían en un estado penoso.

En 1817 se produjo un caso escandaloso: la gestión y compra de una poderosa escuadra rusa compuesta por cinco magníficos navíos y tres extraordinarias fragatas, que fue llevada a cabo por miembros influyentes de la camarilla del rey.

Cuando «la flamante» escuadra rusa llegó a Cádiz, a instancias del ministro Vázquez de Figueroa, fueron reconocidos por técnicos de la Marina, informando el ministro a su majestad que estaban todos inútiles, sobre todo para largas navegaciones.