¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Antecedentes

El 9 de octubre de 1810, la Junta de Gobierno, originalmente leal a la corona hispana, volvió a declarar que no obedecería al virrey de la Nueva Granada, reivindicando los valores del 10 de agosto de 1809. Apenas dos días después, el 11 de octubre de 1811, Quito proclamó su independencia total de España.

Ruiz de Castilla fue obligado a renunciar a la presidencia de la Junta, siendo sustituido por el obispo Cuero y Caicedo. Nuevamente, las ciudades cercanas le declararon la guerra a Quito y despacharon tropas para someterla. Desde Lima llegó una fuerza al mando de Toribio Montes para someter al nuevo Estado.

Una vez establecido el congreso el 1 de enero de 1812, las divisiones internas de los diputados por el manejo militar de las campañas hacia el norte (Popayán) y hacia el sur (Cuenca), entre los bandos sanchistas y montufaristas así como por las discusiones de los tres proyectos constitucionales presentados (cuyos autores fueron Manuel Antonio Rodríguez, Calixto Miranda, y Manuel Guisado), el gobierno de la junta se veía criticado por muchos flancos.

El 15 de febrero de 1812, la Asamblea, consciente de las excepcionales circunstancias que vivían Quito y sus provincias, aprobó un instrumento titulado Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito, que consagra no solo la soberanía del territorio, sino la garantía de los derechos de sus ciudadanos, a través de la Constitución del Estado de Quito, que establecía una República con división de poderes y terminaba con cualquier sospecha sobre las convicciones republicanas de los quiteños. Este fue el primer Estado independiente y soberano proclamado en el territorio del actual Ecuador y ejerció jurisdicción sobre la Sierra central y norte, así como sobre el litoral de Esmeraldas.

El documento fue suscrito por menos de la mitad de los representantes electos, aunque en un anexo constan todos los diputados, menos el de Pasto, que nunca se integró. La Constitución, sancionada en el Palacio Real, con el fin de declarar la independencia y la unión de las provincias que formarían el nuevo Estado; en un acto de fundación, de la manifestación soberana de la conformación de una entidad política y la culminación del proceso que se inició el 10 de agosto de 1809 con la Primera Junta de Gobierno.

El Estado tendría corta vida, pues un año después sería aplastado por las tropas neogranadinas, peruanas y guayaquileñas; regresando el poder a manos realistas.

Segunda expedición auxiliadora al Alto Perú (1812-13)

Nombramiento de Belgrano

El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata nombró como nuevo comandante al general Manuel Belgrano en reemplazo de Juan Martín de Pueyrredón. Eustoquio Díaz Vélez fue nombrado mayor general o segundo jefe. El objetivo era vengar la derrota de la batalla de Huaqui.

El 26 de marzo, el coronel mayor Belgrano recibió de Pueyrredón el mando en la Posta de Yatasto (Salta) e inmediatamente avanzó hacia San Salvador de Jujuy, donde estableció un perímetro de defensa. Luego situó su campamento en Campo Santo.

La tarea de Belgrano en el Norte, al igual que la anterior en el Paraguay, tuvo tanto de política como de castrense; se confiaba en él para restaurar la moral de los habitantes de la región y desarmar a los realistas que había entre ellos, de los que no se contaban pocos en la jerarquía eclesiástica y las clases más pudientes. Se lo prefirió por ello a otros militares, quizá más experimentados y capaces, como Eustoquio Díaz Vélez o Juan Ramón Balcarce, ambos con el grado de coronel y veteranos de numerosos enfrentamientos. Entre los oficiales jóvenes contó con varias figuras que se destacarían en lo sucesivo, como José María Paz, Manuel Dorrego (a quien en mayo nombró JEM) y Gregorio Aráoz de Lamadrid. Ya en Salta, recibiría el inestimable añadido del barón de Holmberg, artillero veterano de las guerras en Europa, que se haría cargo de su escasa artillería de apenas dos cañones en un primer momento, y sobre todo de la planificación estratégica.

La dotación de campaña era también reducida; sumaba unos 1.500 hombres, de los cuales dos tercios eran de caballería, y solo poco más de 600 contaban con armas de fuego. Escaseaban asimismo las bayonetas, con lo que debieron improvisarse lanzas como armamento para la mayor parte de la tropa; aquellos oficiales que no podían aportar un sable propio carecían de él. La necesidad impuso una organización estricta, y Belgrano ocupó los primeros meses de su mando en establecer un hospital, un tribunal militar, un cuerpo destinado a la garantía de la provisión, una compañía de reconocimiento y en negociar la fabricación de municiones y vestuario. La relativa hostilidad de la población ante las exigencias de los porteños no simplificó las medidas; se hizo uso de las amistades de los naturales de la región, entre ellos Lamadrid, para colaborar con el reclutamiento de tropa. Fue crucial en este aspecto el apoyo de Martín Miguel de Güemes, cuya dificultosa relación personal con Belgrano llevaría a este a despacharlo rumbo a Buenos Aires en junio, antes de tener ocasión de entrar en combate.

En Salta chocó con una red que prestaba apoyo e información a los realistas de Goyeneche, encabezada por el obispo de la ciudad, a quien obligó a abandonar el territorio controlado por las fuerzas de la Junta. Pese a padecer paludismo él mismo y buena parte de su ejército, decidió avanzar hacia Cochabamba, que estaba en riesgo de caer en manos enemigas. La vanguardia, al mando de Balcarce, comprendía el BI de Pardos y Morenos, un RH y un RD, se adelantó hasta la quebrada de Humahuaca, mientras el resto del ejército tomaba posiciones en Jujuy.

Belgrano arribó a la posta de Yatasto el 25 de marzo de 1812. Al día siguiente, Juan Martín de Pueyrredón le entregó el mando del Ejército del Norte aunque ambos revolucionarios convinieron que públicamente Belgrano lo ejercería en calidad de interino para no afectar las conversaciones diplomáticas que se estaban realizando entre Pueyrredón y el jefe de los realistas, José Manuel de Goyeneche. Finalmente, con fecha 26 de mayo de 1812, la Primera Junta nombró a Belgrano como general en jefe del Ejército Auxiliar del Perú. El coronel Eustoquio Díaz Vélez fue designado mayor general o segundo jefe del ejército expedicionario.

Iniciada la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, Belgrano estableció su cuartel general en la ciudad de San Salvador de Jujuy, ubicada en la desembocadura meridional de la quebrada de Humahuaca, ruta principal de las invasiones desde el norte. Su objetivo era rearmar el ejército que se encontraba destrozado.

El mayor general Díaz Vélez, al mando de sus voluntarios que habían ido a Humahuaca a vigilar la entrada del general realista Juan Pío Tristán, volvió con la noticia de la invasión.

Enterado del avance del numeroso ejército realista, Belgrano reclamó al gobierno de Buenos Aires refuerzos para la resistencia; pero no obtuvo mayores auxilios, debido a que las autoridades estaban abocadas principalmente a vencer a los realistas fortificados en Montevideo.

Por entonces llegaban hasta la zona las fuerzas insurgentes retiradas del Alto Perú tras la derrota sufrida en la batalla de Huaqui. Eran alrededor de 800 soldados, sin armas ni recursos, semidesnudos, afectados por el paludismo y completamente desmoralizados. Belgrano debía reorganizarlos, rearmarlos, restablecer la disciplina y dar ánimos a la población. Para ello se volvió riguroso e inflexible con sus subordinados. Creó diversas compañías, como la de guías, la de baqueanos, la de cazadores y el cuerpo de castas. Recompuso la moral de las tropas, que ascendieron a 1.500 hombres. A finales de julio recibió 400 fusiles, que le fueron de gran utilidad para completar el armamento.

Para aumentar el fervor patriótico del pueblo, y en conmemoración del segundo aniversario de la revolución, el 25 de mayo hizo bendecir la Bandera Argentina en la Catedral, por el canónigo Juan Ignacio Gorriti. Ignoraba que la misma había sido rechazada por el Primer Triunvirato, ya que el uso de una bandera propia era un claro signo de independencia para el Primer Triunvirato, que aún no deseaba abandonar la ficción de la máscara de Fernando VII de que el nuevo país aún dependía del rey de España.

En lugar de enviar refuerzos para atender el frente norte, el Triunvirato, a través de su ministro Bernardino Rivadavia, ordenó la retirada del Ejército del Norte hasta la ciudad de Córdoba.

El gobierno consideraba imposible resistir al ejército del realista de Pío Tristán, que avanzaba desde el Alto Perú después de haber recibido refuerzos en Suipacha, que elevaban sus efectivos a 4.000. La intención del Triunvirato era retroceder hasta Córdoba, donde a las tropas de Belgrano se unirían fuerzas procedentes de la región rioplatense.

En las instrucciones recibidas por Belgrano, el gobierno le ordenó que destruyera cuanto pudiera ser útil al enemigo para dificultar sus marchas y recursos. Ni siquiera la llamada a las armas de todos los ciudadanos entre 16 y 35 años, y la formación de un cuerpo irregular de caballería, los insurgentes decididos a las órdenes de Eustoquio Díaz Vélez, permitían a Belgrano oponer cabalmente resistencia.

Díaz Vélez se ofreció para apoyar a la revolución que había estallado en la ciudad de Cochabamba, pero la falta de tropa suficiente desvaneció el proyecto. Sin la ayuda de las provincias de abajo, la ciudad altoperuana fue ocupada por el mariscal de campo de los ejércitos realistas Goyeneche, que, al igual que su primo y subordinado Tristán, era criollo arequipeño a finales del mes de julio, el cual actuó con gran rigor contra los partidarios de la revolución, tanto españoles como criollos e indios: ejecutó prisioneros, encarceló a civiles, embargó propiedades y aplicó tormentos y azotes para con los aborígenes. Cayeron también nuevamente en poder de los españoles las ciudades de Chuquisaca, Oruro y La Paz.

El éxodo Jujeño

Jujuy era una ciudad pequeña, pero gracias a su ubicación en la desembocadura de la quebrada de Humahuaca, era un centro de tránsito obligado entre las provincias del Alto Perú y aún más hacia el norte de ellas con el virreinato del Perú y el Río de la Plata. La confluencia con el Altiplano entre las provincias de arriba y las provincias de bajo le daba un dinamismo comercial y generaba trabajo para sus habitantes.

En la ciudad de Jujuy terminaba el camino carretero que conectaba con el Río de La Plata; hasta allí llegaban las carretas cargadas con mercancías, con destino a los mercados del Alto y Bajo Perú; en adelante solamente se podía continuar el viaje en mula y las mercancías debía enfardarse para ubicarlas en tercios de mula o burro, dirigidos por arrieros. Los arrieros con sus mulas y los carreteros con sus carretas confluían con la dinámica actividad cotidiana de Jujuy.

La arriería era una actividad de especialidad, que involucraba a diferentes sectores sociales, a través de contratos de flete, desde los grandes comerciantes poseedores de las mercaderías que debían fletar, hasta sectores populares, campesinos e indígenas, dueños de arrias y conductores. La razón de la importancia local de la arriera estaba dada en la localización de Jujuy, donde todas las mercancías debían acomodarse en mulas o burros antes de trepar al Altiplano; los arrieros jujeños eran requeridos por sus conocimientos del terreno y sus prestigios.

El ejército español continuaba su avance hacia el sur, con cerca de 3000 soldados, comandados por Tristán. Como respuesta, el 29 de julio de 1812 Belgrano dictó un bando dirigido a todo el pueblo de Jujuy, disponiendo la retirada.

La orden especificaba que la retirada debía dejar solo campo raso frente al enemigo, de modo de no facilitarle casa, alimento, ganado, mercancías ni cosa alguna que le fuera utilizable. Los cultivos fueron cosechados o quemados, las casas destruidas, y los productos comerciales enviados a Tucumán. El rigor de la medida debió respaldarse con la amenaza de fusilar a quienes no cumplieran la orden.

La población acató sin mayores actos la medida a partir de los primeros días de agosto, demorándose algo más los vecinos pudientes, que requirieron de Belgrano carretas para transportar sus bienes.

En el éxodo participaron aproximadamente 1.500 personas, de un total de 2.500 a 3.500 con que contaba la ciudad y jurisdicción de Jujuy. El pueblo jujeño, al igual que el del resto del antiguo virreinato del Río de la Plata, estaba muy dividido entre los que apoyaban a los insurgentes partidarios de la Revolución de Mayo y los que se mantenían leales a la continuidad del sistema virreinal.

Siguiendo las órdenes de Belgrano, los habitantes de Jujuy, a los que se sumaron algunos refugiados procedentes de Tarija y Chichas, abandonaron sus hogares y arrasaron con todo lo que dejaban atrás, a fin de que las fuerzas realistas no pudiesen sacar provecho de sus bienes y dejando sin víveres a sus tropas. La población efectuó un largo trayecto de 360 km hasta Tucumán, paralelo a la actual Ruta Nacional 34, tomando por el camino de las Postas.

Los 200 hombres de las fuerzas irregulares al mando de Díaz Vélez, encargados antes de observar la frontera noroeste para cuidar de los movimientos de Tristán, quedaron a la retaguardia. La marcha cubriría 50 km diarios para buscar cobijo hacia el oeste.

La retaguardia del éxodo partió de Humahuaca el 21 de agosto, y el 23 de agosto ya se encontraba en las adyacencias de la ciudad de Jujuy. Los realistas ocuparon también Humahuaca.

Díaz Vélez, con su RI de los insurgentes Decididos, tuvo como misión retardar la marcha del enemigo mediante ataques de flanco que no comprometieran su tropa. El 26 de agosto volvió a ser atacado, con el refuerzo de dos piezas de artillería y sus efectivos rechazaron esta intentona realista, después de tres horas de combate.

El ejército patriota finalmente comenzó también su retirada ese 23 de agosto, en horas de la tarde; se arreó el ganado y se prendió fuego a las cosechas para desguarnecer al enemigo. Belgrano fue el último en dejar la ciudad deshabitada, dejando la tierra arrasada.

El 28 de agosto, Pío Tristán ocupó la ciudad de Salta y formó un gobierno adicto, algo que le había costado integrar en Jujuy debido al escaso apoyo recibido.

Los realistas pretendían bajar por la quebrada del Toro para cortar la retirada de los rioplatenses. El brigadier Tristán envió sus avanzadas a hostilizar a los que se retiraban, dirigidos por el coronel Agustín Huici. Este alcanzó a la columna sobre el río de las Piedras, entablándose el combate de Las Piedras el 3 de septiembre de 1812.

Segundo combate de las Piedras (3 de septiembre de 1812)

El choque en serio se produjo el jueves 3 de septiembre a las dos de la tarde, cuando las fuerzas de Díaz Vélez, que estaban a dos leguas del grueso del ejército, fueron atacadas por una avanzada española. El jefe patriota ordenó desmontar y defenderse en un bosque cercano, cosa que en un primer momento dio resultado.

Pero los españoles, al mando del coronel Agustín Huici volvieron a atacar con unos 600 hombres con tanta furia, que a los insurgentes no les quedó otra que escapar, dejándole al enemigo diez carretas, un par de cañones y un centenar de fusiles. Además, perdieron 100 hombres, entre muertos y prisioneros.

Rápido de reflejos, Belgrano decidió enfrentar al enemigo en la margen sur del río Las Piedras. Sabía que no tenía tiempo.

Huici no esperó refuerzos y encabezó una arremetida en la que se confundían sus soldados con los insurgentes que volvían corriendo después de la escaramuza anterior. Cuando Belgrano los vio venir, los recibió con fuego de artillería, que estaba al mando del militar y botánico austríaco barón de Holmberg, de 34 años, y los españoles detuvieron su avance.

Decidió pasar a la ofensiva con tres columnas. La de la derecha al mando del capitán de origen francés Carlos Forest, de 25 años, con 100 cazadores y dos cañones; la de la izquierda el comandante Miguel Aráoz estaba al frente de 100 fusileros del BI de Pardos y Morenos, y en el centro mandó la caballería de dragones al mando de Gregorio Aráoz de La Madrid, un tucumano de 17 años.

Las fuerzas arremetieron de tal forma que provocaron un avance arrollador donde los españoles terminaron siendo los perseguidos. Según el parte elaborado por Belgrano (que posiblemente aumentó los números), los realistas tuvieron 60 muertos, 40 prisioneros y perdieron 150 fusiles. Los insurgentes admitieron 9 muertos, entre ellos el capitán Manuel Mendoza.

El coronel Huici escapó por el camino de las Postas y viendo que el trayecto estaba despejado, entró al poblado de Trancas, ubicado en el norte de Tucumán. Cuando a las cuatro de la tarde, junto a un portaestandarte y un capellán, desmontaban para entrar en una casa, fueron tomados prisioneros. Antes de que llegasen los españoles, se apuraron a llevarlo a San Miguel de Tucumán, donde llegaron a medianoche.

Huici tenía la fama de ser cruel y despiadado. Por eso, Pío Tristán le escribió a Belgrano solicitándole que fuera tratado correctamente, y le mandó 50 onzas de oro para cubrir los gastos. La carta estaba encabezada con la ampulosa denominación de «Campamento del Ejército Grande».

Belgrano le respondió dos días después. Dijo que el oficial sería tratado con consideración, como lo hacían con todos los prisioneros, y le devolvió el dinero. Encabezó la respuesta con un “Campamento del Ejército Chico”.

Huici fue trasladado detenido a la provincia de San Luis. Después de algunas tentativas de escape, falleció en prisión en 1816.

El Segundo combate de Las Piedras sirvió para levantar la moral de las tropas y que los realistas se movieran con más cautela.

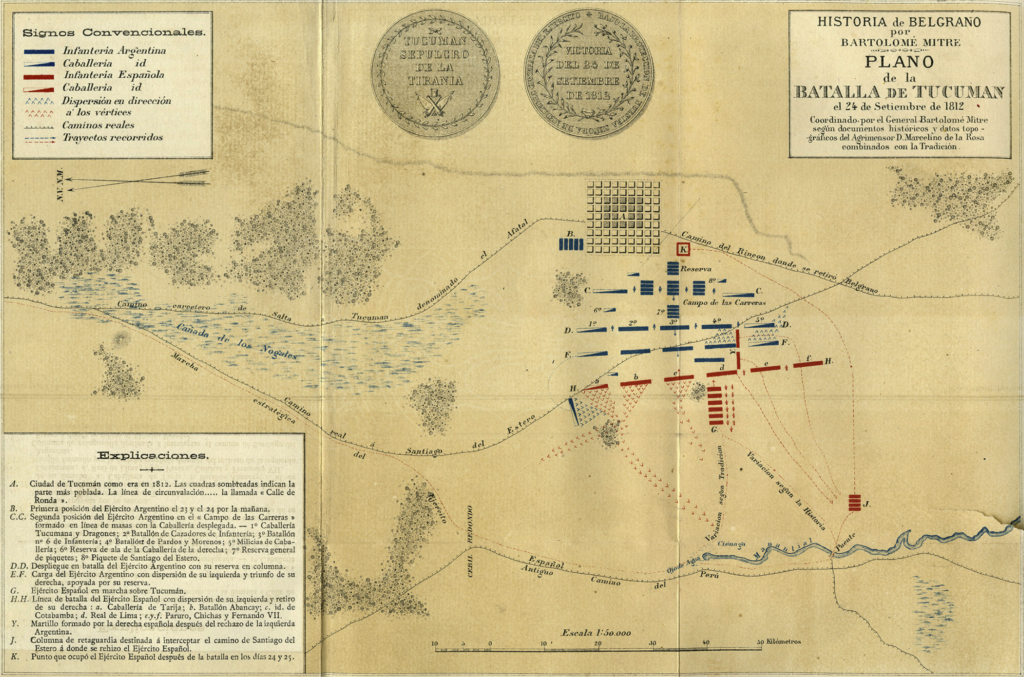

Batalla de Tucumán (24-25 de septiembre de 1812)

Antecedentes

Tras el Segundo combate de las Piedras, Belgrano despachó a Juan Ramón Balcarce hacia Tucumán, ordenándole reclutar y entrenar en la medida de lo posible un cuerpo de caballería a partir de los milicianos locales, con cartas para la rica y poderosa familia Aráoz, dos de cuyos integrantes, Eustoquio Díaz Vélez y Gregorio Aráoz de Lamadrid, prestaban servicios bajo su mando como mayor general o segundo jefe y teniente respectivamente.

La misión de Balcarce, unida a los rumores de que la tropa se retiraba hasta Córdoba, causó comprensible alarma en la ciudad de Tucumán. Tañeron las campanas del Cabildo y el cuerpo, en sesión pública, dispuso enviar tres representantes para pedirle que diera batalla a los españoles en Tucumán. Esta región era clave, pues allí se localizaban las minas de plata y la Casa de Moneda de Potosí, principales fuentes de dinero metálico y sostén financiero del poderío español en América del Sur.

El 9 de septiembre, el éxodo se acantonó en la Encrucijada, un paraje ubicado a 36 km de la ciudad de Tucumán. Allí recibió a la comisión de autoridades tucumanas que le pusieron a disposición hombres, pertrechos y dinero. Este gesto patriótico fue el último fundamento que la conciencia de Belgrano necesitaba para modificar una orden a todas luces deshonrosa.

Al llegar a Tucumán el 13 de septiembre, Belgrano encontró a Balcarce con 400 hombres sin uniformes y armados solo con lanzas, pero bien organizados y a la ciudad dispuesta a ofrecerle apoyo; Belgrano, según muchos historiadores, no buscaba más que ese pretexto para desobedecer la orden de retirada. Les dijo que se quedaría si su fuerza era engrosada con 1.500 hombres de caballería, y si el vecindario le aportaba 20.000 pesos de plata para la tropa, cantidades que la comisión ofreció duplicar. Decidió ignorar las intimaciones del Triunvirato y hacerse fuerte allí.

Las tropas montaron un campamento precisamente en el centro de la ciudad, frente al Cabildo, es decir, en la actual Plaza Independencia, que por aquel tiempo se la llamaba Plaza Mayor, y era solo un descampado.

Los principales vecinos tucumanos fueron los encargados en alistar gentes para aumentar el número del ejército, también sumaron caballadas y proporcionaron ganado y alimento para el mantenimiento de los defensores.

Llegaron contingentes reducidos de Catamarca, conducidos por Bernardino Ahumada y Barros, de Santiago del Estero, y también jinetes desde el Alto Perú mandados por Manuel Ascensio Padilla, que formaron la escolta de Belgrano.

Mientras tanto, el ejército realista avanzaba con dificultad, al no hallar en el terreno arrasado medios o instalaciones para cobijarse o reaprovisionarse; partidas irregulares organizadas por Díaz Vélez con los gauchos jujeños, salteños y tarijeños y el ejército de Belgrano los hostigaban constantemente. No fue hasta el 23 de septiembre cuando, desde el paraje de Los Nogales, donde avistó Tucumán, recibió Tristán noticia de que el Ejército del Norte estaba acampado en la plaza y dispuesto a darle allí batalla.

Desarrollo de la batalla

En la mañana del 24 de septiembre de 1812, el general Belgrano estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen, e incluso la tradición cuenta que solicitó la realización de un milagro a través de su intercesión. En esos mismos momentos, Tristán ordenó la marcha hacia la ciudad. Algunas fuentes indican que, en lugar de tomar el camino directo, rodeó la plaza desde el sur, intentando prevenir una posible huida de los insurgentes en dirección a Santiago del Estero. Otras afirman que en el paraje de Los Pocitos se encontró repentinamente con los campos incendiados por orden del teniente de dragones Lamadrid, natural de la zona, que contaba con la velocidad del fuego avivado por el viento del sur para desordenar la columna española. En todo caso, utilizó el viejo Camino Real del Perú para poner frente a la ciudad a una legua de esta, en el paraje del Manantial.

Mientras tanto, y aprovechando la confusión provocada por el fuego, Belgrano, que había dispuesto al alba sus tropas al norte de la ciudad, había cambiado su frente hacia el oeste, contando con una visión clara de las maniobras de Tristán, y plantó cara a este en un terreno escabroso y desparejo, llamado el Campo de las Carreras. La rápida embestida sobre el flanco de Tristán apenas dio tiempo a este de reorganizar su frente y ordenar montar la artillería.

Belgrano había dispuesto sus fuerzas de 800 infantes, 1.000 jinetes y 4 piezas de artillería:

- Ala derecha al mando de Barcarcel con la caballería gaucha tucumana y compañía de dragones.

- Centro la infantería: BIL de cazadores, BI-III/6 de Ignacio Warnes, BI-IV de pardos y morenos al mando del comandante José Superí, de 22 años.

- Ala derecha la caballería de milicias al mando del coronel Eustoquio Díaz Vélez.

- Reserva estaba al mando del Tcol Manuel Dorrego.

El barón Eduardo Kaunitz de Holmberg mandaba la artillería, ubicada entre las unidades de infantería, que estaba demasiado dividida entre las mismas para ser efectiva.

Pío Tristán desplegó sus fuerzas de 2.000 infantes, 1.000 jinetes y 13 piezas de artillería en:

- Ala izquierda: la caballería de Torrijos.

- Centro la infantería: BI de Albancay del coronel Barrera, BI de Cotabamba, BI Real de Lima, BI de Paria, BI de Chichas y Fernando VII.

- Ala derecha: un contingente de caballería muy reducido.

La artillería se estaba desplazando y estaba montada en mulas.

Fue la artillería revolucionaria la que inició el combate, bombardeando los batallones realistas de Albancay y Cotabambas. El coronel realista Barrera, jefe del BI Albancay, irritado, mandó cargar a la bayoneta. Lo hicieron en dispersión, como acostumbraban a hacerlo los españoles cuando se batían con los indios del Perú. Este movimiento fue apoyado por el BI Cotabamba y el BI Real de Lima, a través del cual lograron rechazar a Warnes dejando en descubierto el flanco izquierdo de Forest.

Belgranó viendo su infantería desbordada, ordenó responder con la carga del BI-III/6 de Warnes, apoyado por la reserva del Tcol Dorrero que incluía la reserva de caballería del capitán Antonio Rodríguez, mientras que la caballería de Balcarce cargaba sobre el flanco izquierdo de Tristán; la carga tuvo un efecto formidable. Lanza en ristre, avanzaron haciendo sonar sus guardamontes y con tal ímpetu que la caballería de Tarrijos se desbandó a su paso, retrocediendo sobre su propia infantería y desorganizándola hasta tal punto que sin encontrar casi resistencia la caballería tucumana alcanzó la retaguardia del ejército enemigo.

Balcarce había tenido la hábil inspiración de lanzarlos más abiertos, es decir, sin enfrentar de frente a la línea realista y luego de oblicuar, irrumpió como aluvión en su retaguardia, donde estaba estacionado el parque, parte de los cañones, las municiones, las mulas y el tren de carretas de los equipajes. En esos momentos, Dorrego, entró con la reserva por la izquierda de Fórest, a paso de ataque y con bayoneta calada, sin contestar al fuego de la infantería enemiga, logró cortar las posiciones del Abancay y el Cotabamba. Estos aterrados por la carga se desbandaron y se acogieron al bosque inmediato.

Buena parte de la caballería gaucha rompió la formación para apoderarse de las mulas cargadas con los avíos, incluyendo fuertes sumas en metales preciosos, del ejército realista. Con ello lo privaban también de sus reservas de munición y de provisiones, con las que se retiraron del campo de batalla. Solo la sección de dragones que le daba apoyo y la caballería regular de la reserva mantuvieron el frente, pero junto con la pérdida de su equipaje, ello bastó para confundir y desorganizar esa ala. Lo cierto es que los tres batallones insurgentes (derecha, centro y reserva) se encontraron así dueños absolutos de aquella parte del campo de batalla.

Mientras tanto, en el otro lado del frente, la unidad que Tristán había desprendido para bloquear por el sur, volvió para participar en el combate: cómodamente desplegada, acudió en apoyo del ala derecha realista, que había logrado desorganizar a la caballería insurgente de José Bernaldes Palledo, que tenía a su frente.

Fue el momento más crítico. El flanco izquierdo español, librado de la caballería y apoyado por el batallón extra, arrolló al BI de pardos y morenos de José Superí. Formó así un martillo sobre la izquierda y se dispuso a atacar. El propio Superí fue capturado, siendo liberado posteriormente durante la confusión.

La providencial aparición de una enorme nube de langostas, que se abatieron sobre los pajonales, confundió a los soldados y oscureció la visión, acabando de descomponer el frente. Las versiones tradicionales refieren que fue tal la confusión sembrada por aquel enjambre de langostas que hizo parecer, a los ojos de las fuerzas españolas, un número muy superior de tropas insurgentes, lo que habría provocado su retirada en la confusión.

Si bien Belgrano había sido arrastrado por la desbandada de un sector de su tropa fuera del escenario de las acciones, el campo de batalla quedó en manos de la infantería patriota. Al observar que se había quedado sola y sin las tropas de la caballería, el mayor general Díaz Vélez logró tomar, junto con un grupo de infantería de Manuel Dorrego, el parque de artillería de Tristán, con 39 carretas cargadas de armas, municiones, parte de los cañones y centenares de prisioneros. Tomaron, además, las banderas de los batallones de Cotabamba, Abancay y Real de Lima.

Después, con la ayuda de las tropas de la reserva y llevándose también a los heridos, Díaz Vélez hizo replegar ordenadamente la infantería hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán, colocándola en los fosos y trincheras que se habían abierto allí. También reorganizó la artillería y apostó tiradores en los techos y esquinas, convirtiendo a la ciudad en una plaza inexpugnable. Encerrado en ella, protegido por las barricadas, Díaz Vélez aguardó expectante el resultado de las acciones de Belgrano y Tristán.

Belgrano, a su vez, desconocedor del resultado, se retiró del campo central y, acampando en el Rincón de Marlopa, intentaba recomponer su tropa cuando encontró al coronel José Moldes, quien había desempeñado el grueso de las funciones de observación. Díaz Vélez envió al teniente Paz en busca de Belgrano, el que le transmitió al general que regresara de inmediato porque la batalla había sido ganada y que su presencia era necesaria para asegurar el triunfo definitivo de las armas insurgentes, tomando las decisiones que correspondían.

A través de Paz se localizó lo que quedaba de la caballería en el campo. Se les sumó poco después Balcarce, quien también se atrevió en calificar de victoria la situación, juzgando que el campo cubierto de cadáveres y despojos españoles era indicio del resultado, aunque desconocía por completo el estado de la infantería y de la ciudad. Reordenar las fuerzas le llevó el resto de la tarde a Belgrano. El general inmediatamente ordenó la marcha hacia la ciudad para conectarse con Díaz Vélez, quien había asegurado el triunfo de los insurgentes.

Tristán, temeroso de lo que podía esperarles a sus tropas dentro de la ciudad, optó por amagar un par de entradas, pero ordenó la retirada ante los primeros disparos enemigos. Hizo un último intento por la vía diplomática, intimando a Díaz Vélez a rendirse en un plazo de dos horas, bajo amenaza de incendiar la ciudad. Díaz Vélez le respondió con vehemencia, invitándolo a que se atreviera, ya que dentro había 354 prisioneros, 120 mujeres, 18 carretas de bueyes, todas las municiones de fusil y cañón, 8 piezas de artillería, 32 oficiales y 3 capellanes tomados al ejército realista. Agregó que, de ser necesario, degollaría a los prisioneros, entre los que se encontraban cuatro coroneles.

Tristán no se atrevió a cumplir con su amenaza y pernoctó fuera, dudando acerca del curso a seguir; por la mañana encontró a la tropa de Belgrano a sus espaldas, que lo intimó a rendirse por medio del arrogante coronel Moldes. El jefe realista contestó, rechazando la oferta, que “las armas del rey no se rinden”. A continuación, se replegó con todo su ejército hacia Salta, mientras 600 hombres al mando de Díaz Vélez le hostigaba su retaguardia en su huida al norte, logrando tomar muchos prisioneros y rescatar también algunos que habían hecho las tropas realistas.

Belgrano, consternado por el desenlace del combate, organizó una procesión y le ofreció el bastón de mando a la Virgen de las Mercedes, que desde entonces ostenta el grado de generala del Ejército Argentino.

Belgrano dijo: “El día de Nuestra Señora de las Mercedes bajo cuya protección nos pusimos capturamos 7 cañones, 3 banderas y un estandarte, 50 oficiales, 4 capellanes, 2 curas, 600 prisioneros, 400 muertos, las municiones de cañón y de fusil, todos los bagajes, y aun la mayor parte de sus equipajes, son el resultado de ella: desde el último individuo del Ejército hasta el de mayor graduación se han comportado con el mayor honor y valor”.

Belgrano admitió que sus fuerzas tuvieron 65 muertos y 187 heridos.

El Primer Triunvirato de gobierno, ya muy desprestigiado, fue derrocado tres días después de conocerse la noticia de la victoria de Belgrano, por un golpe de Estado protagonizado por la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro y derivó en la llegada al poder del Segundo Triunvirato, que convocó a la reunión de la Asamblea General Constituyente, en 1813 a partir de la cual se profundizó el camino hacia la independencia.

Tristán ordenó el repliegue hacia el norte hacia la ciudad de Salta, siendo perseguido por la caballería insurgente. En Salta se fortificó a la espera del enemigo.

Batalla de Pocona o de Queñual (24 de mayo de 1812)

En mayo de 1812, tras su triunfo en la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1811, el general realista José Manuel de Goyeneche inició una ofensiva desde La Paz hacia Cochabamba. Cuando el general Goyeneche se dirigía a Potosí, la población de Cochabamba estalló en una segunda revolución, bajo el mando militar de Esteban Arze y el civil de Mariano Antezana, que ejercía como presidente de la Junta Provincial de Gobierno.

El 5 de mayo de 1812, Goyeneche partió de Potosí, donde había establecido una fuerte guarnición reforzada con vecinos alistados. Envió el batallón de granaderos de Paruro a Suipacha y organizó su ejército para una expedición a Cochabamba, asegurándose de no descuidar otras posiciones y de desarrollar un amplio plan militar que cubría más de 400 leguas (1.000 km).

Goyeneche llegó a Chuquisaca, actual ciudad de Sucre, el 6 de mayo por la noche, el punto de reunión de su ejército, con el fin de evitar ceremonias oficiales. Desde allí, organizó un ataque coordinado contra la provincia de Cochabamba, ordenando la formación de cinco columnas desde diferentes guarniciones realistas para converger simultáneamente sobre los valles rebeldes y la ciudad:

- La primera columna estaba mandada por Goyeneche y reforzada por la división de Francisco Picoaga de Suipacha, se dirigiría a través de Chuquisaca, Río Grande y Mizque. Este cuerpo se encontraba ya en la ciudad tras una marcha forzada de cien leguas, habiendo dejado guarniciones en las provincias de Tarija, Chichas y Cinti.

- La segunda columna estaba bajo el mando de Jerónimo Marrón de Lombera, avanzaría por Oruro y Chayanta.

- La tercera columna estaba dirigida por el coronel Agustín Huici, se movería hacia Cochabamba, pasando por La Laguna, actual Padilla, Vallegrande y Chilón.

- La cuarta columna estaba liderada por el Intendente de La Paz, tomaría la ruta por Sica Sica y Ayopaya.

- La quinta columna estaba compuesta por tropas bajo el mando de Andrés de Santa Cruz y dirigidas por el capitán de navío Álvarez de Sotomayor.

Estos cinco cuerpos operarían en conjunto para ejecutar el asalto sobre Cochabamba.

Arze se dirigió a Sacabamba, donde tuvo conocimiento de la aproximación de Goyeneche a Pocona y determinó ir al alcance de los realistas. El 23 de mayo por la noche, Arze y sus combatientes llegaron cansados a Paredones, lugar situado en las inmediaciones de Vacas, consiguiendo reunirse en el camino con el subdelegado de la provincia de Mizque, Carlos Taboada, que capitaneaba las fuerzas organizadas en el pueblo homónimo.

El 24 de mayo de 1812, Goyeneche llegó a las proximidades de Pocona, una localidad cercana a Cochabamba, donde se encontraba Esteban Arze con las fuerzas insurgentes.

Arze disponía de unos 4.000 efectivos, aunque mal equipados. Ya en el campo de batalla, tras varias descargas de sus cañones, los insurgentes sufrieron rápidamente una derrota debido a la superioridad de la artillería española. Goyeneche lanzó un ataque con sus 2.500 efectivos sobre la posición de Arze, logrando expulsarlo y capturando su artillería en el proceso.

Aunque las fuerzas de Arze se retiraron, él mismo estaba insatisfecho con la decisión. Arze argumentó que no había optado por retirarse, ya que creía que se encontraban en una posición ventajosa para ganar. Sin embargo, se vio forzado a retirarse por órdenes de Mariano Antezana, el gobernador de Cochabamba.

Antezana envió emisarios a Goyeneche para ofrecer la rendición, una propuesta que Goyeneche aceptó, ordenando el cese del combate. Sin embargo, la derrota en Pocona generó tensiones entre Arze y Antezana, quienes discrepaban sobre la negociación con el comandante realista, llevando a un enfrentamiento verbal entre los dos líderes. Eventualmente, acordaron que cada uno defendería su zona de influencia: Antezana en Cochabamba y Arze en el valle de Tarata.

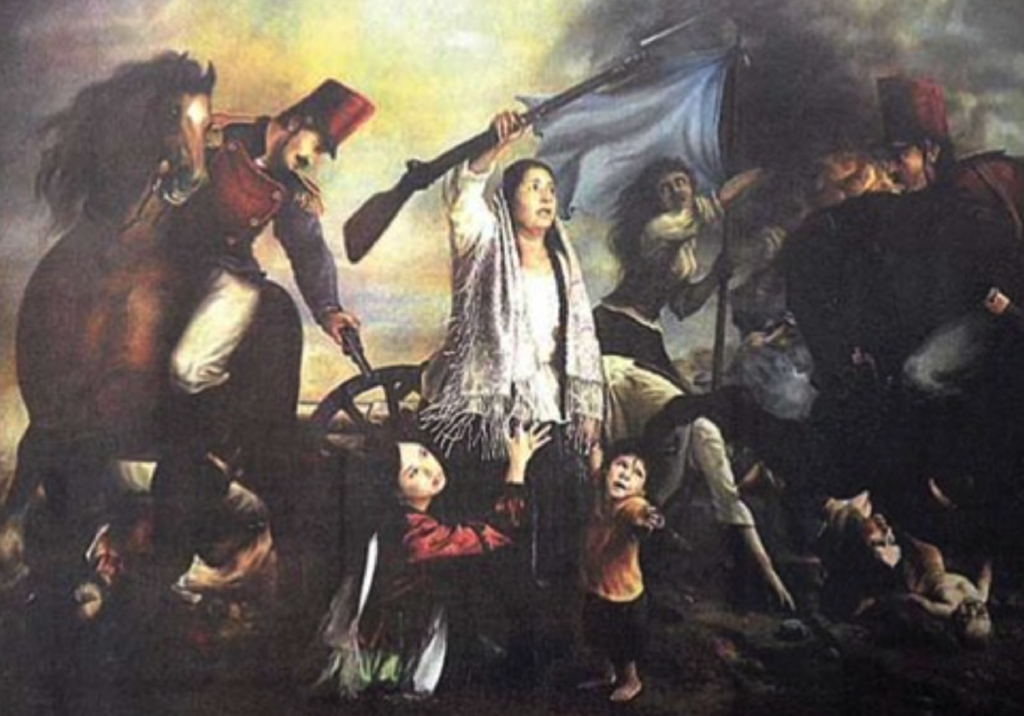

Batalla de Cochabamba o de la Coronilla (27 de mayo de 1812)

El general realista Jerónimo Marrón de Lombera se dirigió la ciudad a Cochabamba, el avance fue muy distinto al de agosto de 1811, puesto que a medida que se acercaba a la ciudad causaba estragos en las poblaciones y casas de paso, quemando viviendas, asesinando a los hombres y dejando rienda suelta al pillaje y otros crímenes. Tal era la situación que dentro la ciudad cundió el pánico y la preocupación, a tal punto que el gobierno local intentó negociar nuevamente con Goyeneche una rendición, decisión que, sin embargo, no fue aceptada por el pueblo, en especial por las mujeres, quienes estaban dispuestas a resistir antes de someterse al poder realista.

Ante tal situación, las mujeres reunidas en la plaza exclamaban valerosas que, si ya no había hombres para luchar, serían las mujeres quienes levantarían las armas. De esta manera, bien organizadas con unas cuantas armas, macanas, cuchillos y garrotes, esperaron al ejército de Goyeneche en la mañana del 27 de mayo.

Las mujeres cochabambinas y los pocos hombres que quedaban para la defensa de la ciudad esperaron a las tropas de Goyeneche en la colina de San Sebastián, también conocida como «La Coronilla», ubicada entonces en el límite suroeste de Cochabamba; las pocas armas con las que contaban las defensoras y defensores cochabambinos eran unos cuantos cañones artesanales, algunos arcabuces, pero mayormente macanas y armas blancas. Entre las mujeres se encontraban Josefa Montesinos y Manuela Eras de Gandarillas que era ciega, con las vendedoras del mercado popularmente conocidas como las «chifleras«.

El desigual combate se resolvió en favor de las fuerzas realistas, estas acometieron por cuatro puntos y tras tres horas de lucha tomaron la colina. En el combate murieron 30 mujeres, 6 hombres de garrote y 3 fusileros, algunas fueron hechas prisioneras y otras pudieron escapar. Convirtiéndose en leyenda. Por ley de la República de Bolivia tiene instituida en esa fecha como el Día de la Madre.

Lombera ocupó la ciudad, sometiéndola a una feroz represión y saqueo. Decenas de personas fueron ejecutadas en la plaza central, entre ellos Mariano Antezana, que había sido hallado refugiado en un convento.

El general Belgrano dirá de estas heroínas: ¡Gloria a las cochabambinas que se han demostrado con un entusiasmo tan digno de que pase a la memoria de las generaciones venideras!.

Arze con unos 300 revolucionarios, que no aceptaron el armisticio, se dirigieron hacia el sur. Arze fue a Mizque en busca de Carlos Taboada, que había formado una división de 300 hombres y había alejado a los realistas de la región. No obstante, el 7 de junio de 1812, en Mollemolle (Molles), se toparon con fuerzas cívicas y una compañía de mercenarios migueletes de Chuquisaca (actual ciudad de Sucre). En la confrontación, los revolucionarios fueron derrotados y capturados, enfrentando la ejecución como resultado de su participación en los alzamientos.