¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Conspiración del coronel Vidal 1819

El TG Francisco Javier Elío era el capitán general de Valencia. Absolutista convencido, se entregaba a todo género de arbitrariedades y violencias con el pretexto de conservar el orden público. Llamaba a su despacho a quien suponía desafecto al régimen absolutista del rey o mezclado en conspiraciones y le humillaba en su presencia, llegando en algunos casos a abofetear al sospechoso, como hizo con el poeta Leandro Fernández de Moratín. Restableció el procedimiento del tormento, abolido por las Cortes de Cádiz, y decretó varias penas de muerte sin sujetarse a ningún tribunal o procedimiento, bastando una simple orden suya para que se ejecutasen.

Una comisión de notables valencianos viajó a Madrid para quejarse al rey; pero este consideraba al general Elio como uno de sus más firmes puntales, por lo que no solo desatendió la queja de los comisionados, sino que incluso los amenazó veladamente con un castigo si entorpecían la conducta del general.

Los valencianos, exasperados por la situación, tramaron una conspiración contra el capitán general, que encabezó el coronel de infantería Joaquín Vidal y que consiguió sumar a la misma a varios oficiales de la guarnición de la ciudad. El plan tenía por objeto apoderarse de la personal del TG durante la función de teatro de la noche del 1 de enero de 1891 al grito de «¡Libertad y Constitución!». Sin embargo, la inesperada muerte de la reina María Isabel el 26 de diciembre de 1818 dio al traste con los preparativos, porque se suspendieron por duelo todas las representaciones teatrales y los conjurados se vieron obligados a posponer y variar el plan. Este retraso ocasionó que un cabo del RI de la Reina descubriese y denunciara el complot.

La noche elegida para la detención, el general Elío, acompañado de alguna fuerza y del delator, sorprendió a los conjurados en la casa en que se hallaban reunidos, llamada del Porche; pero al coronel Vidal le dio tiempo para salirle al encuentro sable en mano; descargó contra el general un golpe tan violento que le hubiera partido en dos de no haber sido que la hoja tropezó en el marco de la puerta; el general Elío aprovechó el momento para atravesar con su espada a Vidal, que cayó al suelo sin sentido. Aquellos instantes de desconcierto inicial fueron aprovechados por algunos de los conjurados y lograron huir, pero el resto fueron cayendo en manos de los soldados del general, y hubo alguno, como el capitán don Juan María Sola, que prefirió quitarse la vida a dejarse prender por ellos.

Uno de los conjurados era el valeroso joven Félix Bertrán de Lis, hijo de Vicente Bertrán de Lis, conocido héroe de la pasada guerra contra los franceses. El joven consiguió huir y esconderse entre sus vecinos, pero estos le traicionaron y, de forma vil, le entregaron maniatado al TG Elío. Los arrestados, en número de trece, fueron conducidos a la ciudadela, a excepción del coronel Vidal, que fue trasladado al hospital a causa de su herida. Allí, apenas recobró el sentido, confió a la mujer que le asistía que tenía guardado en el uniforme un papel importante, pero la enfermera, en vez de entregárselo al interesado, lo puso en manos del arzobispo, y este lo pasó a las del general.

La causa se instruyó y siguió con celeridad, no reparándose mucho en las formas y en los plazos legales; el fallo fue rápido y se señaló el 22 de enero de 1819 para la ejecución de la sentencia de muerte. Para ese día, según la costumbre de la época, se prepararon trece túnicas negras para los reos. La horca se levantó entre la ciudadela y el convento del Remedio. Antes de sacar los reos al suplicio el coronel Vidal fue degradado públicamente; pero su estado de salud era tal que expiró al pie de la horca en el momento en que el verdugo le vestía con el ropaje negro.

Los demás se sentaron con serenidad y valor en los banquillos. Sorprendió y admiró a todos el imperturbable y sereno porte del joven Bertrán de Lis, que oyéndose nombrar «¡Bertrán!» a secas, exclamó con voz firme «¡de Lis!»; y al subir al cadalso gritó: «¡Muero contento, porque no faltará quien vengue mi muerte!«. Como era costumbre en la época, poco después se ofrecía a los ojos del público el espectáculo imponente y horrible de las trece túnicas negras colgadas. Se dice que el general Elío paseó a caballo delante de ellas por la tarde, vestido de uniforme de gala, seguido de algunos oficiales de su Estado Mayor que habían estado iniciados en la conspiración.

Los nombres de los 13 patriotas ejecutados son los siguientes: coronel Joaquín Vidal, Diego María Calatrava, capitán Luis Aviñó, los sargentos Marcelino Rangel y Serafín de la Rosa, Pelegrín Plá, Vicente Clemente, Manuel Verdeguer, Francisco Segrera, Blás Ferriol, Francisco Gay, y Félix Bertrán de Lis.

La sangrienta ejecución de Vidal y de sus doce desventurados compañeros esparció un gran luto en Valencia, dejó impresiones y resentimientos profundos, y se miraba a Elío con pavor por unos, con odio implacable por otros.

Gran expedición a América

Después de serias dificultades para organizar el ejército de Pablo Morillo en 1815 para sofocar las rebeliones en América, las condiciones eran aún peores para enviar un segundo ejército en 1820. Respecto de esta primera gran fuerza, tradicionalmente se sostiene que iba a ser enviada originalmente contra Buenos Aires, pero la caída de Montevideo, bastión español en el Río de la Plata, los éxitos revolucionarios en Venezuela y la Nueva Granada, la mayor cercanía geográfica de Istmo de Panamá en peligro de invasión y la importancia económica del Perú, que quedaría aislado en el Pacífico, hicieron que el objetivo se cambiara a Cartagena de Indias.

Morillo zarpó de Cádiz el 15 de febrero de 1815 y el 9 de mayo el rey Fernando VII anunció mediante decreto que la flota iba contra Costa Firme, se enviarían más refuerzos a Panamá y Perú próximamente y que estaba preparándose una segunda expedición contra el Río de la Plata. Esta última sumaría 20.000 infantes, 1.500 jinetes y su artillería correspondiente. Hasta que no llegó a Puerto Santo, cerca de Carúpano, en Venezuela, el 7 de abril la expedición causó terror, especialmente en Buenos Aires. Como noticias falsas y rumores iban y venían se llegó a creer que iba hacia Perú y Chile.

Desde mediados de 1816 se empezó a organizar la segunda fuerza bajo la dirección del ministro de Marina, José Vázquez de Figueroa, pero el proyecto languidece. El 2 de noviembre de 1816 el brigadier Francisco Mourelle fue nombrado comandante general de las fuerzas navales de la expedición. Transcurridos dos años desde la expedición de Morillo, los malos resultados de la guerra habían cambiado la opinión del gobierno, y el Consejo de Indias, el 9 de noviembre de 1816, dictaminó sobre el destino de la brillante y costosa expedición de Morillo, que enviarla a Venezuela (Montevideo se mantuvo como una farsa), en vez de reforzar México como punto más importante, fue un error que cambió el curso de la guerra, ya que los ingresos mexicanos representaban el noventa por ciento del total de los caudales americanos al final del periodo colonial.

En 1817 solo se destinaron algunos refuerzos a Perú y Chile que partieron al año siguiente en barcos rusos. Su compra a Rusia, por el Tratado de Madrid (1817) fue polémica porque entre la camarilla real que los compró no hubo oficiales de la Real Armada Española que verificaran las condiciones, estas eran precarias. Los navíos fueron catalogados de anticuados, ineficientes y en malas condiciones sanitarias y de navegación.

El proyecto de una gran expedición renació al llegar a Madrid las noticias del peligro que significó la pérdida de Chile en 1818.3 Primero, ya era imposible recuperar el Río de la Plata desde el virreinato peruano. Segundo, había quedado desguarnecida la costa del Pacífico hasta México. Tercero, el mismo virreinato peruano estaba amenazado y el rey hizo reunir de urgencia a su consejo privado, uno de sus miembros, Joaquín Gómez de Liaño, expuso la idea de enviar al menos 16.000 hombres a Buenos Aires. Sin embargo, la falta de recursos y las complicaciones causadas por la invasión luso-brasileña de la Banda Oriental (los portugueses podían terminar enfrentándose a la expedición), hicieron dar prioridad a los envíos de refuerzos a La Habana y Nueva España y naves de guerra a Lima, La Habana, Veracruz y Venezuela.

Otro factor fue la presión de grupos de influencia para los que el Río de la Plata era una región marginal de la monarquía y se debía priorizar en defender el comercio con Nueva España y el Caribe. Finalmente, España comprendió tras el Congreso de Aquisgrán que no tendría el apoyo de las demás potencias europeas para mantener su imperio, de hecho, estos estaban más interesados en verlo colapsar.

La Gran Expedición fue organizada por el antiguo virrey novohispano y capitán general de Andalucía, Félix María Calleja del Rey. Sus fuerzas terrestres sumaban 20.200 infantes, 2.800 jinetes y 1.370 artilleros con 94 piezas de campaña, otras de menor calibre y abundante parque a finales de 1819 en Cádiz y la isla San Fernando, pero poco después estallaba una epidemia de vómito negro. Había 14 escuadrones de caballería. El comandante de la expedición y del ejército era el Enrique José O’Donnell, conde de La Bisbal y español descendiente de irlandeses, quien era apodado “virrey del Río de la Plata”. Algunas fuentes sostienen que O’Donnell había sido relevado por Calleja.

Las fuerzas navales, al mando de Francisco Mourelle, que debían escoltar a los transportes eran cuatro navíos de línea, de 3 a 6 fragatas, de 4 a 10 bergantines, 2 corbetas, 4 bergantines goleta, 2 goletas y 30 cañoneras. La tripulación se componía de 6.000 marinos. El total de hombres se discute, pero se habla de 14.000, 20.000, 22.000, o 25.000.

Sobre el fracaso de la Gran Expedición la historiografía hispanoamericana, y singularmente la argentina, ha adjudicado un gran protagonismo a los agentes americanos que participaron en el pronunciamiento de 1820; aunque el historiador español José María García León puntualiza que en realidad, no está todavía bien determinado el papel que estos agentes jugaron en estos acontecimientos, así como su relación con la masonería. Este mismo historiador constata que en Cádiz residía Andrés Arguibel, un potentado comerciante bonaerense partidario de la independencia de la provincia del Río de la Plata, que entró en contacto con el conde de la Bisbal. Bien por su discreción o por el tremendo despiste de las autoridades españolas, sus actividades pasaron inadvertidas, lo contrario de lo que le sucedió a un rico comerciante peruano que sí fue investigado, aunque se comprobó que la acusación de que había recibido dinero desde Gibraltar resultó infundada, y a dos presuntos agentes independentistas americanos que fueron detenidos y desterrados de Cádiz.

Arguibel contó con la colaboración de otro comerciante del Río de la Plata afincado en Cádiz, Tomás Antonio de Lezica, y entre ambos contribuyeron al pronunciamiento de Riego con mil pares de zapatos y doce mil duros. Nueve años después del pronunciamiento, en 1829, Juan Martín de Pueyrredón, explicó en Refutación a una atroz calumnia que él, como máximo dirigente de las autoproclamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, había sido uno de los principales instigadores del pronunciamiento de Riego que había hecho fracasar la Gran Expedición de Ultramar preparada para acabar con las rebeliones independentistas de las colonias americanas. La Refutación era una respuesta a la atroz calumnia lanzada contra él por el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Alexander Hill Everett, quien lo había acusado de connivencias con la metrópolis.

Pueyrredón afirmó que, entre otras medidas, para impedir que llegara a América la expedición, había extendido considerable número de patentes de corso ofreciendo premio por cada transporte del convoy español que fuese apresado y aseguró que había emprendido finalmente la obra de insurreccionar el mismo ejército, que debía obrar nuestra ruina. Para ello se puso en contacto con Ambrosio Lecica, a fin de que este a su vez contactara con su hermano Tomás de Lezica, residente en Cádiz, para iniciar sus relaciones con los jefes de aquel ejército.

Unos historiadores afirman que el plan expedicionario era desembarcar cerca de Montevideo y apoderarse de la ciudad, donde probablemente aún habría apoyo a la causa española. Así contarían con una base estable en el Río de la Plata desde donde iniciar operaciones y conseguir el apoyo de realistas locales. Posteriormente, una tropa se dirigiría contra Buenos Aires. Una vez pacificado el Río de la Plata la Gran Expedición avanzaría hacia Chile para luego auxiliar al Perú, que se hallaba asediado al norte por Bolívar y al sur por San Martín. La amenaza de la llegada de la Grande Expedición habría sido uno de los motivos por el que San Martín no embarcase al Perú desde Chile hasta septiembre de 1820.

El plan era muy similar al del virrey José Fernando de Abascal, quien en sus Memorias se lamentaba que la expedición de Morillo había sido enviada a Venezuela y Nueva Granada, en lugar del Río de la Plata. Según él, fue un error enviar tal fuerza a un lugar de clima tropical y pantanos, donde los soldados europeos pronto fueron diezmados por la malaria, fiebre amarilla y el resto de enfermedades tropicales. De haber seguido el plan original hubieran ido a una región con un clima similar al propio, apoyadas por ofensivas peruanas en Charcas y Chile. Después hubieran ido por mar hacia Quito, para penetrar desde el sur en los altiplanos de Bogotá y finalmente acabar en las tierras tropicales de Cartagena y Venezuela.

Otros historiadores afirman, sin embargo, que la «Grande Expedición» iba dirigida esta vez sobre México, asegurando lo más valioso de la monarquía, señalando el Río de la Plata como otro montaje para el engaño, tal como pasó con la Expedición de Morillo a Venezuela.

Pronunciamiento de Riego 1820

Nadie quería ir a América. Las noticias de la extrema dureza de aquel conflicto (en la Isla de León estaba el depósito de heridos de América, con mutilados que contaban los sangrientos detalles de la guerra), la lejanía, el incierto viaje en barcos de dudosa consistencia, la desmoralización, la creencia de que restablecer las libertades de los españoles de la Península y América bastaría para acabar la guerra, abonaban el terreno para el siguiente pronunciamiento.

Los liberales de Cádiz (los más moderados agrupados en torno de la logia “El Soberano Capítulo”, que se reunía en la casa de Francisco Javier de Istúriz, y los más radicales integrados en la logia “El Taller Sublime”, fundada y presidida por Antonio Alcalá Galiano, intentaron que algún oficial del cuerpo expedicionario acantonado entre Sevilla y Cádiz (una epidemia de fiebre amarilla había obligado a la dispersión de la tropa) a la espera de ser embarcado para sofocar las sublevaciones en las colonias de América encabezara un pronunciamiento para restablecer la Constitución de 1812. Entre las tropas se había ido extendiendo el malestar ante la perspectiva de una dilatada campaña, por el reclutamiento obligado y por las precarias condiciones de vida, agudizadas por una epidemia de fiebre amarilla.

Los conspiradores contactaron con el comandante de caballería Sarsfield, pero este los delató al conde de la Bisbal, jefe del cuerpo expedicionario, lo que condujo a que los militares implicados fueran detenidos el 15 de julio en El Palmar de El Puerto de Santa María. Otras versiones culpan al propio conde de la Bisbal, que debía haber encabezado el rompimiento revolucionario, de haber traicionado a los conjurados. La traición del conde de La Bisbal sería conocida como la sorpresa de El Palmar.

Las autoridades absolutistas solo consiguieron detener a una parte de los conjurados de El Palmar por lo que la trama siguió activa. Con uno de los militares comprometidos que no habían sido arrestados, el Tcol Rafael del Riego, contactaron Alcalá Galiano y Juan Álvarez de Mendizábal y la noche del 27 al 28 de diciembre los tres la pasaron preparando un alzamiento y redactando los primeros manifiestos.

El Tcol Rafael del Riego y Flores, luchó en la batalla de en Espinosa de los Monteros, Burgos (10 de noviembre de 1808), donde fue apresado y deportado a Francia, donde permaneció cuatro largos años.

En tierras francesas pasó por varios depósitos de prisioneros hasta llegar al de Chalons-sur-Saone. Durante su reclusión, conoció a fondo la ideología revolucionaria leyendo libros de historia, filosofía y derecho. A través de los militares presos de otros países, Riego entró en contacto con las logias masónicas y se convirtió al liberalismo más radical.

En enero de 1814, escapó del campo de prisioneros y, atravesando Suiza y Prusia, embarcó en Róterdam con destino a Plymounth. Allí fue agregado a un cuerpo de emigrados armado por el Gobierno inglés y enviado a España. Desembarcó en Coruña justo a tiempo para jurar la constitución de 1812 ante el general Lacy, capitán general de Galicia.

En la primavera de 1815, Riego se presentó voluntario al cuerpo expedicionario que estaba formando el general Castaños para combatir al Napoleón escapado de la isla Elba. Su definitiva derrota en Waterloo hizo innecesaria la movilización del Ejército español, empeñado desde entonces en acabar con los independentistas hispanoamericanos. Si España quería mantener su condición de potencia europea y restablecer su prestigio internacional, debía recuperar las colonias americanas.

Riego se incorporó al Ejército Expedicionario en febrero de 1817. Ya como Tcol, en noviembre de 1819 recaló en el BI-II del RI Asturias acuartelado en Cabezas de San Juan (Sevilla). El RI lo mandaba Evaristo San Miguel, amigo y paisano suyo, y como él, antiguo deportado por sus ideas liberales.

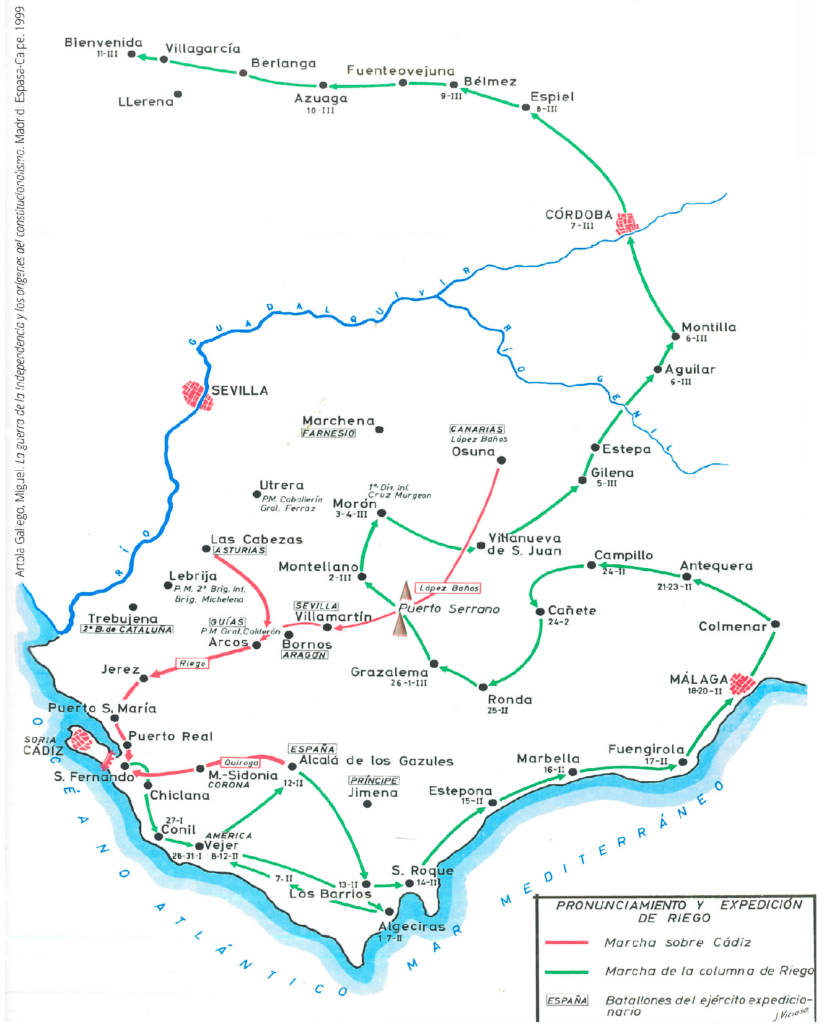

El plan que elaboraron, en el que se implicaron otros oficiales, consistía en la convergencia de tres fuerzas militares sobre la ciudad de Cádiz para tomarla y proclamar allí la Constitución. Al frente del BI-II del RI de Asturias desde Las Cabezas de San Juan y del RI de Sevilla desde Villamartín Riego avanzaría hacia Arcos de la Frontera donde se encontraba el capitán general, conde de Calderón, para detenerlo. La segunda fuerza acantonada en Alcalá de los Gazules y al mando del coronel Antonio Quiroga (donde estaba detenido desde los sucesos de El Palmar), más las que se encontraban en Medina Sidonia, marcharían hacia San Fernando para arrestar al capitán general Cisneros y continuar hacia Cádiz. La tercera fuerza, al mando de Miguel López de Baños, partiendo de Osuna quedaría a la expectativa cerca de Bornos, para converger finalmente sobre la capital gaditana.

Rafael del Riego cumplió con el plan previsto. Salió el 1 de enero de 1820 de Las Cabezas de San Juan en medio de un fuerte aguacero. Llegó a Arcos de la Frontera y allí detuvo al capitán general, conde de Calderón, e instaló su cuartel general. Pero Quiroga se retrasó porque no confiaba en sus hombres y hasta el día 3 de enero no se apoderó del Arsenal de La Carraca en San Fernando; y después no se decidió a avanzar de inmediato hacia Cádiz, tal como estaba previsto, lo que dio tiempo al gobernador de la ciudad Alonso Rodríguez Valdés a organizar su defensa.

Mientras tanto, Riego, siguiendo con el plan, llegaba al Puerto de Santa María el 5 de enero. Allí se le unieron los oficiales detenidos por los sucesos de El Palmar que habían escapado del castillo de San Sebastián (Cádiz): Demetrio O’Daly, Felipe Arco Agüero, los hermanos Santos y Evaristo San Miguel, Ramón de Sabra y Rafael Marín. Al mismo tiempo fracasaba el levantamiento constitucionalista en la ciudad de Cádiz encabezado por el coronel Nicolás de Santiago Rotalde previsto para las tres de la tarde del día siguiente 6 de enero. Como ha destacado Alberto Gil Novales, “Riego realmente no era más que un eslabón en la trama conspiratoria y ni siquiera el más importante: por su grado, el coronel Quiroga era superior. Pero Riego tuvo el valor de ser el primero y de obrar con éxito en el reducido ámbito de Las Cabezas; mientras otros cautamente esperaban a ver el resultado de los acontecimientos, antes de aparecer a plena luz como revolucionarios, o simplemente fracasaban en su cometido”.

Para sublevar a las tropas acantonadas en Las Cabezas de San Juan, Riego les lanzó en ese autoproclamado “el primer cantón constitucional del Ejército Nacional y Español Patriótico” la siguiente arenga a favor de la Constitución de 1812. De esta forma Riego se pronunció, de ahí el término “pronunciamiento” que nació entonces.

Por otro lado, Riego estaba convencido de que la guerra no era la solución para acabar con la sublevación de los territorios americanos, sino la Constitución de Cádiz. “Se trataba de una guerra inútil, que podría fácilmente terminarse con solo reintegrar en sus derechos a la nación española. La Constitución, sí, la constitución, basta para apaciguar a nuestros hermanos de América”, les había dicho a sus hombres.

Por su parte, el coronel Quiroga hizo pública el 7 de enero en San Fernando una proclama a favor de la Constitución y en contra del absolutismo.

Mientras Quiroga continuaba resistiendo en La Carraca, a sus soldados les había dicho que el objetivo de la acción era “acabar con un Gobierno arbitrario, tiránico, que a su antojo dispone de las propiedades, de las vidas y de la libertad de los infelices españoles”. El 27 de enero Riego encabezó una expedición por Andalucía con una fuerza formada por unos 1.500 a 1.600 hombres. Marchó hacia Chiclana de la Frontera, Conil, Vejer, Tarifa, Algeciras y Alcalá de los Gazules, perseguido por tropas realistas mandadas por Enrique José O’Donnell. Este les alcanzó en Marbella donde hubo un enfrentamiento que causó importantes bajas entre las tropas de Riego.

A pesar de todo, continuó hacia Málaga, cuyas autoridades habían abandonado la ciudad y las calles se encontraban desiertas, y después a Córdoba. Camino de esta última ciudad a donde llegará el día 7 de marzo, se produjo el 4 de marzo un nuevo enfrentamiento en Morón de la Frontera con las fuerzas de O’Donell. Según contó tres años después el propio O’Donnell en un relato publicado por el periódico ultrarrealista “El Restaurador”, dicía: “esta acción le hizo perder a Riego más de 500 hombres entre muertos, heridos, prisioneros y los muchos desertores de todas clases que tuvo en su fatal retirada”. El 8 de marzo, continúa relatando O’Donnell, “las reliquias de la división enemiga, que se habían metido en Sierra Morena, se reducían ya a unos 270 hombres en total, comprendidos muchos heridos y espeados que llevaban en caballerías para poder huir más aprisa, y reducidos a un estado de nulidad absoluta”.

Riego se dirigió entonces a Extremadura por Fuente Ovejuna y en Bienvenida, ya solo le seguían unos 150 soldados y oficiales. Decidió disolver la unidad con el propósito de pasar a Portugal al considerar que la causa estaba perdida. Era el 11 de marzo. Lo que Riego y sus hombres no sabían es que dos días antes el rey Fernando VII había jurado la Constitución en el salón del trono del Palacio Real, y que, por tanto, su pronunciamiento, en realidad, había triunfado. Lo que había sucedido es que Fernando VII había aceptado restablecer la Constitución después de que el gobierno absolutista hubiera sido incapaz de sofocar las sublevaciones de varias guarniciones de la periferia que habían seguido el ejemplo de Riego. “Riego no había derrotado el régimen, había demostrado su incapacidad y había dado tiempo a que cuajara una nueva secuencia de pronunciamientos”.

Durante la difícil y larga marcha de casi dos meses por Andalucía, recorriendo los caminos embarrados de una Andalucía que estaba sufriendo un invierno de nieves y frío, y que en absoluto fue un paseo militar; Riego y sus hombres fueron proclamando la Constitución de 1812, deponiendo a las autoridades absolutistas e imponiendo inevitablemente contribuciones (su situación económica era desesperada) en las localidades que atravesaban. En algunos lugares se celebraron fiestas en honor de la Constitución (en Algeciras, Riego ordenó que esa tarde se corrieran dos toros en el sitio acostumbrado). Para mantener alta la moral uno de los oficiales, el futuro general Evaristo Fernández de San Miguel, compuso a petición de Riego un himno patriótico que pronto sería conocido como el Himno de Riego (que 111 años después volvería a ser popular en España durante la Segunda República).

Estuvieron deambulando por Andalucía durante casi dos meses y cuando el 11 de marzo, se dirigieron a Portugal dando la causa por perdida (la columna de Riego había quedado reducida a unos cincuenta hombres). De camino recibieron la noticia de que el rey Fernando VII dos días antes había aceptado restablecer la Constitución después de que el gobierno absolutista hubiera sido incapaz de sofocar las sublevaciones de varias guarniciones de la periferia que habían seguido el ejemplo de Riego.

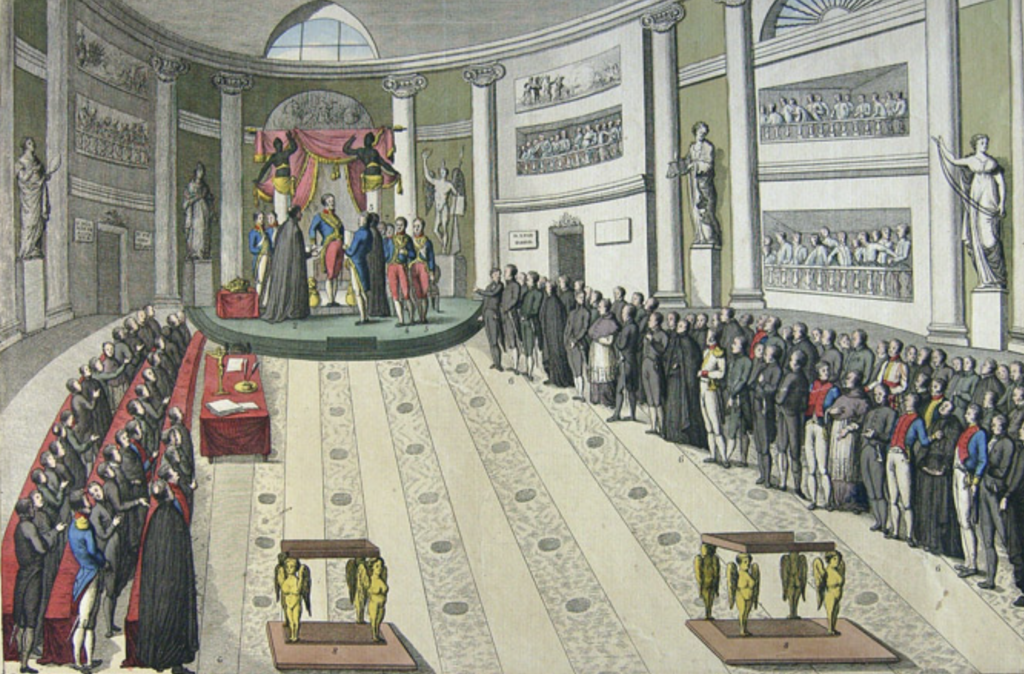

Fernando VII jura la Constitución

Cuando recibieron la noticia de la sublevación en favor de la Constitución de una parte de las tropas que iban a embarcar hacia América, las autoridades absolutistas, tras un primer momento de desconcierto, confiaban en sofocar rápidamente la rebelión; sobre todo después de saber que la ciudad de Cádiz no se había sumado a ella. Aunque no se consiguió acabar con la rebelión en la corte, continuó el optimismo; pero la situación cambió cuando llegó la noticia de que el 21 de febrero la guarnición de La Coruña se había sublevado y jurado la Constitución y que días después le habían seguido Ferrol, Vigo y Murcia. El pronunciamiento de La Coruña había sido obra de civiles y de militares al mando del coronel Félix Álvarez Acevedo y allí tras proclamar la Constitución habían formado una Junta presidida por el ex-regente Pedro Agar.

Dos días después, el 23 de febrero, el pronunciamiento se había extendido a Ferrol y Vigo y después a Pontevedra, Lugo y el resto de Galicia. Cuando las tropas liberales entraron en Santiago de Compostela el 25 la cárcel de la Inquisición fue asaltada y todos los prisioneros liberados, un hecho que se repetirá en muchas localidades conforme vaya triunfando la revolución. El 29 era Oviedo donde también se formaba una Junta Revolucionaria que asumía el poder sobre toda Asturias.

La respuesta de Fernando VII fue convocar una junta presidida por el infante don Carlos cuyas propuestas fueron recogidas en un real decreto promulgado el 3 de marzo. En él el rey se mostraba dispuesto a atajar los «males» de la monarquía, de los que, sin embargo, no se hacía responsable («unos no han estado en la previsión del Gobierno precaverlos y otros son nacidos de circunstancias pasadas»). En el real decreto se anunciaba la remodelación del Consejo de Estado para convertirlo en un organismo auxiliar de las Secretarías del Despacho y ordenaba además que las diversas corporaciones, e incluso individuos, presentaran por escrito al Consejo de Estado, “libre y reservadamente, todo lo que de útil juzguen al bien de mis pueblos en ambos hemisferios y al lustre y mayor brillo de mi corona”.

Pero el real decreto llegó tarde porque al día siguiente, el 4 de marzo, el conde de la Bisbal, recién nombrado jefe del ejército destinado sofocar la rebelión de Riego, se pronunció en Ocaña (Toledo) a favor de la Constitución. El día 5 tenía lugar en Zaragoza un acto similar, nombrándose una Junta Superior Gubernativa presidida por el marqués de Lazán. Los sublevados demandaban al rey que se uniera “a la voluntad general de sus pueblos, convocando las Cortes Generales del reino para el acierto de las deliberaciones que salven nuestra patria”. En los días siguientes se sumaron Tarragona, Segovia, Barcelona y Pamplona.

El desconcierto y pesimismo que causaron en la corte estas noticias fue considerable. El 6 de marzo el rey convocaba las Cortes estamentales, “con arreglo a la observancia de las leyes fundamentales que tengo juradas”, mientras en Madrid comenzaban las protestas. Pero al día siguiente, 7 de marzo, ante la agitación que recorría las calles de Madrid en favor de la Constitución y que había llegado a las puertas del Palacio, y en contra del consejo que le había dado su hermano don Carlos: “Si V.M. por las dificultades se ve obligado a admitir o las Cortes de Cádiz o su constitución, el trono de V.M. vacilará y con él, el Altar”. Con el que en realidad estaba de acuerdo, Fernando VII rectificaba y de nuevo mediante un real decreto mostraba su disposición a jurar la Constitución: “siendo la voluntad del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por las Cortes generales y extraordinarias en el año 1812”. Contó Ramón Mesonero Romanos que aquel día “lanzáronse a la calle, con un alborozo, una satisfacción indescriptible, todas las personas que representaban la parte más culta y acomodada de la población”.