¡Ayúdanos a mejorar el blog!

Si ves alguna palabra mal escrita, o frase que no tenga mucho sentido, es muy fácil hacérnoslo saber. Sólo tienes que seleccionar las palabras que te resulten sospechosas y pulsar las teclas CONTROL y ENTER. Se abrirá un formulario con el texto seleccionado, y con pulsar enviar recibiremos tu notificación.

También puedes abrir el formulario pulsando el siguiente botón

Gobierno del Trienio Liberal

El 6 marzo de 1820, Fernando VII aceptaba la Constitución y, dos días más tarde, se creó una Junta Provisional Consultiva que coexistiría durante cuatro meses con el gobierno provisional, conocido como el de los presidiarios, dado que la mayoría de sus miembros habían sido presos políticos en el periodo anterior.

Esta nueva etapa constitucional comenzó con la disolución de la Junta Provisional y la convocatoria a Cortes para la elección de los diputados por Real Decreto de 22 de marzo de 1820. La apertura de Cortes y el juramento de Fernando VII a la Constitución tuvo lugar el 9 de julio de 1820. Estas Cortes tenían una composición mayoritariamente moderada que intentaba seguir el proceso de reformas liberales interrumpido en mayo de 1814, pero paulatinamente las posturas se radicalizaron, formando un abanico político entre absolutistas y liberales, que a su vez se dividieron entre “moderados” y “exaltados”. Los moderados frenaban todas aquellas reformas de índole más democrática para limitar el alcance de la revolución. (Informe de la Comisión sobre los poderes de los diputados electos, 30 de junio de 1820).

El 24 de abril se aprobaba un decreto por el que se creaba la Milicia Nacional, prevista en la Constitución, “que habría de convertirse desde entonces en uno de los baluartes del régimen constitucional y uno de los principales símbolos del liberalismo español”. Su reglamento definitivo sería aprobado por las Cortes el 31 de agosto.

El primer conflicto entre moderados y exaltados se produjo el 4 de agosto de 1820 cuando el gobierno decidió disolver el Ejército de la Isla, es decir, el ejército que había llevado a cabo el pronunciamiento que había puesto fin al absolutismo. El primero en ser defenestrado sería Rafael del Riego a través de la decisión del marqués de las Amarillas, ministro de Guerra. Riego llegó a Madrid para hablar con el Rey y dirigirse a las Cortes y la anécdota de unas entonaciones del “Trágala” en una representación teatral a la que asistía fue suficiente para acusarle de instigar una sublevación republicana. Entre los meses de agosto y septiembre de 1820 se encadenaron las medidas que comprometían la libertad tan anhelada por los liberales.

El 25 de octubre de 1820, las Cortes aprobaron la reforma del clero regular, cuyo objetivo principal era reducir su excesivo número; ya que los liberales consideraban a los clérigos regulares como básicamente inútiles en la nueva sociedad, incluía la supresión de las órdenes monacales y de las órdenes militares y la eliminación de muchos conventos de las órdenes mendicantes. En 1822 cerca de la mitad de los conventos españoles habían sido cerrados, cuyas comunidades en adelante dependerían de los obispos, nombrados a propuesta del gobierno, y no de los superiores de cada orden, y de las que no podría haber más de un convento de una misma orden por cada población, y siempre que contara con al menos 12 religiosos ordenados in sacris; quedando excluidos de la medida los escolapios. Asimismo se facilitaba a los monjes y a los frailes la secularización, es decir, el pase al clero secular. Previamente, siguiendo la herencia ilustrada habían suprimido la orden de los jesuitas (27 de septiembre).

Los bienes de los monasterios y de los conventos suprimidos, y los de la Inquisición y los de los jesuitas, fueron desamortizados (pasaron al Estado y fueron vendidos en pública subasta). No se hizo nada para facilitar el acceso de los campesinos a la propiedad de estos bienes desamortizados, que fueron comprados en su mayoría por los propietarios más ricos.

Conspiración de Vinuesa 1821

Matías Vinuesa López de Alfaro, era un sacerdote de la villa de Tamajón, en la Serranía de Guadalajara. Durante la Guerra de la Independencia fue comisionado por la Junta Superior de Guadalajara y Sigüenza para organizar la resistencia contra los franceses en la zona. Sus atribuciones iban desde la leva de mozos en los pueblos de la comarca a los más diversos asuntos económicos y de intendencia. Asimismo, mandó en varias ocasiones las cuadrillas que se enfrentaron a las fuerzas enemigas por lo que cobró una cierta fama que le ocasionó la persecución por parte de los franceses. Esto, unido a la llegada a la sierra de los batallones de Juan Martín, el Empecinado, figura antagónica con quien nunca mantuvo buenas relaciones, y de la inclusión en ellos de los voluntarios de Tamajón y su comarca, motivó que en 1811 tuviera que ausentarse de esa villa.

En noviembre de ese mismo año, la Junta Superior de Guadalajara y Sigüenza mandó publicar un Elogio honorífico en el que se manifiesta la integridad, el celo, el desinterés y la actividad que Vinuesa desplegó en las acciones contra el enemigo y en su adhesión infatigable a la figura de Fernando VII. Todo esto le llevó, primero, a ocupar el arcedianato de Tarazona y, más tarde, a ser nombrado confesor de honor de Fernando VII. Poco después, en 1814, tras la retirada de las tropas invasoras, la vuelta de Fernando VII posibilitó el reforzamiento de un clero que con los anteriores Borbones y, sobre todo, con la llegada de los franceses había perdido parte de su tradicional preponderancia.

Desde principios de 1821 se fueron formando partidas realistas que trajeron en continuo jaque al gobierno liberal. Por estas fechas se descubrió en Madrid una conspiración fraguada por Matías Vinuesa, recogida en un escrito al que tituló ampulosamente: «Plan para conseguir nuestra libertad; sus ventajas e inconvenientes, y medidas que deben tomarse luego que se verifique. El disparatado plan, marcadamente anticonstitucional, recogía desde penas capitales para los liberales más influyentes a disposiciones pintorescas sobre cuestiones de orden, sociales y religiosas«.

Delatado por un aprendiz de la imprenta donde se imprimían las proclamas, el 21 de enero de 1821 Vinuesa fue detenido junto con un ayuda de cámara del rey. La detención y juicio del confesor de honor abrieron una brecha entre los liberales moderados que formaban el Gobierno, con Martínez de la Rosa a la cabeza, y los exaltados, inflamados por las proclamas de “demagogos” como Juan Romero Alpuente, que en las reuniones de la sociedad de los comuneros o desde el café de La Fontana de Oro reclamaban la pena de muerte.

El conocimiento de su existencia causó la indignación del pueblo, quien, viendo en él la mano de Fernando VII, exigió se castigase con dureza a Matías Vinuesa.

Juzgado por varios delitos contra la Constitución y el gobierno liberal se pidió para él la pena capital. Sin embargo, los méritos del eclesiástico durante la pasada contienda y el análisis de algunas disposiciones que ponían de manifiesto un cierto grado de enajenación mental, cambiaron la petición por una sentencia relativamente benévola, y así el 4 de mayo de 1821 fue condenado a diez años de presidio en África. Al enterarse de la noticia, se formaron en la Puerta del Sol grupos de exaltados dispuestos a ejecutar la sentencia de muerte que reclamaban sin que el Gobierno hiciese nada por reforzar la vigilancia de la prisión, convencido de que los amotinados no se atreverían a asaltar la cárcel de la Corona.

Los más radicales consiguieron que el regimiento profesional que custodiaba la prisión fuese sustituido por voluntarios de la Milicia Nacional, que consintieron afrentas al prisionero al que dibujaban horcas en la mesa al llevarle la comida y cantaban el Trágala.

En la tarde del 7 de julio de 1821, se volvió a formar un grupo que marchó en orden en dirección a la cárcel donde los milicianos nacionales, simulando resistencia, hicieron algunos disparos al aire. Armados con un martillo de fragua los amotinados encontraron todas las puertas abiertas, excepto la de la celda del cura de Tamajón, que forzaron sin dificultad. Arrodilladó y pidiendo perdón a sus asesinos le dieron muerte de dos golpes de martillo, que le abrieron el cráneo, y numerosas puñaladas. La comitiva desistiendo de su propósito inicial de dar muerte a un segundo absolutista conocido como el Abuelo y de arrastrar por las calles el cadáver del cura, se dirigió luego a la casa del juez Arias que, advertido, tuvo tiempo de escapar.

Caído Vinuesa, en cuyo poder se habían encontrado papeles comprometedores, habría dejado de servirles y, por el contrario, sería políticamente más rentable transformarlo en mártir. Ya en su momento se dijo que los asesinos eran un tal Aguilera, hijo de la camarera mayor del Rey, el conde de Tilly y algunos otros oficiales y ladrones, y hubo quien vio entre ellos a un tal Otermida, cocinero del rey.

El martillo, instrumento del crimen, se convertirá para los más exaltados en algo parecido a un símbolo de la justicia popular. Liberales exaltados festejaron el crimen de los más diversos modos.

El 16 de mayo, armados con martillos, un grupo de ciudadanos se dirigió a la casa del nuevo jefe político de Madrid, Pedro Sainz de Baranda, para forzarle a autorizar las intervenciones de los oradores en la Fontana de Oro, que el jefe político había tratado de someter a censura, por lo que en los días previos se habían oído en el café contra él gritos de martillazo y tamajonada, y el 16 de junio Manuel Núñez, uno de los habituales oradores en las sesiones de la Fontana, pronunció un violento discurso en el que, atacando al Rey y a los serviles, sostuvo que solo el martillo podía acabar con los enemigos de la Constitución.

Alzamiento de mayo 1822

El 1 marzo de 1821, en la apertura de la segunda Legislatura, tuvo lugar el famoso discurso de la coletilla, pronunciado por Fernando VII, en el que criticaba a todo el gabinete del ejecutivo, que tras ser cesado dio paso a un nuevo Gobierno.

En esta legislatura de 1821 cuando se tramitó de nuevo la libertad de imprenta, en esta ocasión para juzgar a los diputados por abusos de la misma.

Fernando VII usó sus poderes constitucionales (el derecho de veto suspensivo de las leyes hasta dos veces) para obstaculizar, retrasar o, en algún caso, impedir la promulgación de determinadas leyes aprobadas por las Cortes. Se recluyó en El Escorial por lo que no pudo presidir la ceremonia de clausura del periodo de sesiones de las Cortes. Por otro lado, allí, alejado de la vigilancia sobre sus movimientos y actividades que tenía la vida en palacio, pudo intensificar sus actividades conspiratorias.

En febrero de 1821, la Guardia Real protagonizó un conato de rebelión (los guardias habían desenvainado sus sables contra paisanos desarmados que habían increpado al Rey). La respuesta de las Cortes fue disolver solo la sección de caballería, dejando intactas las dos restantes, con lo que, según Alberto Gil Novales se les invitaba a realizar una nueva insurrección, lo que ocurriría solo quince meses después. Por esas mismas fechas se tienen noticias de que se han avistado partidas realistas cerca de la capital.

Durante la primavera de 1822 se incrementaron notablemente las acciones de las partidas realistas (sobre todo en Cataluña, Navarra, el País Vasco, Galicia, Aragón y Valencia, y de forma más esporádica en Asturias, Castilla la Vieja, León, Extremadura, Murcia, Andalucía y Castilla la Nueva). Hubo varios conatos de rebeliones absolutistas, la más importante de las cuales se produjo en Valencia el 30 de mayo de 1822.

Ese mismo día 30 de mayo, onomástica del rey, una multitud se congregó en torno al Palacio de Aranjuez para aclamar a Fernando VII con gritos de «¡Viva el Rey solo!» y de «¡Viva el rey todo absoluto!» convertida en uno de los puntales de la contrarrevolución, y se produjeron momentos de tensión entre miembros de la Guardia Real, a Milicia Nacional. «Lo relevante de aquella jornada es que no parecía un movimiento espontáneo, sino que fue interpretado casi unánimemente como una acción realista planificada. Llegó a rumorearse que se trataba de un plan para proclamar al rey absoluto».

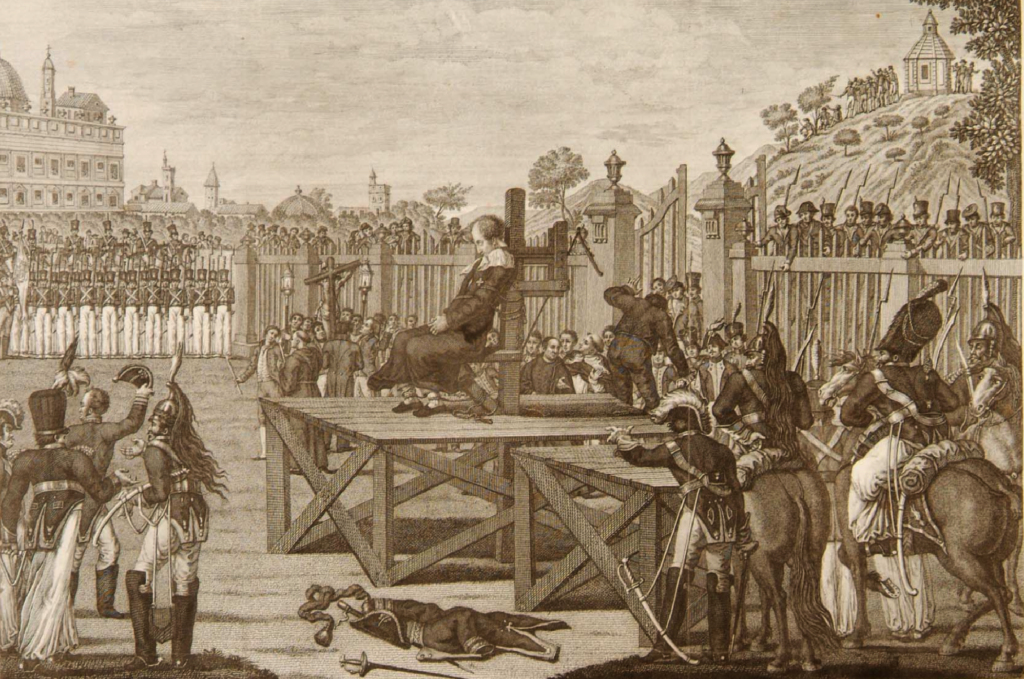

En esa fecha se sublevaron los artilleros de la Ciudadela en nombre del rey absoluto y proclamaron como capitán general de Valencia al TG Francisco Javier Elío y Olóndriz, que ya había encabezado el golpe de Estado de 1814 que restauró el absolutismo y que entonces se encontraba preso. La insurrección solo duró un día, ya que las fuerzas constitucionalistas tomaron al asalto la Ciudadela. El TG Elío, que probablemente no había participado en la conjura, fue juzgado y condenado a muerte por garrote vil, sentencia que fue ejecutada el 4 de septiembre.

De la Guardia Real dijo Francisco Fernández de Córdoba que tenía en ella a un hermano: «vivían en estado de permanente conspiración, y ocupábanse… en urdir tramas y fraguar complots para derribar en breve plazo a los restauradores de la Constitución».

Rebelión de la brigada de carabineros reales

Al mes siguiente, creyendo que el infante don Carlos iba a encabezar la sublevación, se rebeló en Castro del Río la brigada de carabineros que el 1 de julio iba a ser disuelta en cumplimiento de un decreto de las Cortes de 19 de mayo, por el que todo el personal de tropa y los oficiales subalternos fueron destinados a los regimientos del arma. En ese momento se componía de un escuadrón de granaderos y tres de coraceros.

La brigada de carabineros era, junto con la Guardia Real, uno de los dos cuerpos militares más desafectos al régimen constitucional, ya que eran exponentes del antiguo ejército estamental del Antiguo Régimen.

La brigada de reales carabineros, estaba situada en Castro del Río, de la provincia de Córdoba, se sublevó allí, aclamando al rey absoluto; suceso que bien deberían haber previsto quienes conociesen el estado de aquella tropa. Al saberse en la ciudad de Córdoba este levantamiento, fue grande la inquietud en el escaso número de constitucionales que en la población se contaban. Se hallaba allí el regimiento de milicias provinciales que llevaba el nombre de la ciudad, el cual, en breve, manifestó su intento de unirse con los sublevados. Los milicianos de Córdoba imitaron puntualmente a los guardias reales de Madrid en su desatino, pues pudiendo haberse alzado con la ciudad y dando entrada en ella a los carabineros, logrando así hacerse dueños de un puente sobre el Guadalquivir y dar a la causa de la monarquía el estar enarbolada su bandera en una capital, si no de las principales, de las más notables de España, al revés, dieron principio a su empresa con una retirada parecida a una fuga.

Así fue que, no bien alzaron el grito de rebelión, cuando se pusieron en camino para el campo. Guardaba la puerta por donde iban a salir, una de las principales de la población y que da al puente y la carretera de Andalucía Baja, una fuerza escasa de milicianos nacionales, incapaz de oponerse a un batallón entero. Estaba en aquella guardia un oficial retirado, llamado Cisneros, fanático constitucional, que servía como soldado en la fuerza cívica, de cortos alcances y sordo. Este, con temeridad loca, viendo venir a los sublevados, salió a afearles su acción, procurando retraerlos de su intento. Fue la respuesta hacerle pedazos, y pasando sobre su cadáver se lanzaron los milicianos a la puerta que estaba cerrada, siendo tal su ímpetu, que con el peso de tantos hombres juntos se doblaron las puertas y se abrieron hacia el lado opuesto por donde se abrían.

Quedó así Córdoba libre; pero los milicianos nacionales de allí, que no eran muchos, tuvieron que acogerse al edificio que antes era de la Inquisición, donde se hicieron fuertes, mientras el pueblo cordobés mostraba su adhesión a la causa del rey, agolpándose la gente en los lugares de más concurrencia, pero sin atreverse a más que a demostraciones. Asistió a los milicianos con dinero y provisiones el marqués de Guadalcázar, grande de España, residente en aquella ciudad, socorro harto necesario. Quedó, pues, armada y pujante una fuerza poderosa de infantería y caballería, que bien ascendía a unos 1.300 y aun a más hombres, declarada a favor del rey absoluto; pero también quedó el pendón constitucional levantado en el recinto de Córdoba, y defendido por un poder que, aun siendo escaso, bastaba a tener la población amedrentada y medio sujeta. En tanto iban reuniéndose fuerzas para combatir a los rebeldes, pocas en verdad y débiles.

La rebelión de los carabineros sería el prólogo de la sublevación de la Guardia Real y casi coincidió con la toma de la Seo de Urgel el 21 de junio por las partidas realistas. «A partir de ese momento la contrarrevolución contó con un núcleo rebelde en territorio español. Era una de las condiciones que había impuesto Francia para prestar su apoyo al rey. Cuando llegó la noticia a Aranjuez los cortesanos elevaron el ánimo y retomaron con nueva energía la actividad conspirativa».

Golpe de Estado de julio de 1822

El 30 de junio de 1822 al volver el Rey de clausurar el periodo de sesiones de las Cortes, el monarca había regresado a Madrid tres días antes desde Aranjuez donde estaba residiendo desde marzo; en las inmediaciones del Palacio Real grupos de civiles gritaron “¡Viva la Constitución!” que fueron respondidos con “¡Viva el rey absoluto!” de la Guardia Real. Los paisanos al parecer arrojaron algunas piedras a los guardias.

Los guardias se abalanzaron para vengar el ultraje, acometiendo los guardias a los paisanos, a son de tambores, trepando al altillo, hiriendo a algunos y poniendo en desorden y huida a todos cuantos estaban en aquellos lugares. Cayó herido, aunque no de gravedad, Lorenzo Flores Calderón, miliciano nacional, hijo de un diputado a Cortes, aunque ninguna parte había tenido en el alboroto, estaba paseando por donde había concurrencia de curiosos, acudidos a ver la formación y la regia comitiva. Pronto cesó la pelea por falta de combatientes del bando constitucional. Se difundió con celeridad por la población la noticia del lance ocurrido junto al Palacio Real, acudieron a las armas la Milicia nacional y los cuerpos de la guarnición, ya obedeciendo a órdenes superiores, ya sin otro mandato que el de los estímulos de su celo.

En breve aparecieron en la capital dos facciones armadas, provocándose a una lid que ya solo podía diferirse, pero no evitarse. Al final llegó la orden de que recogieran a sus cuarteles las tropas de ambos bandos y los milicianos a sus casas, así como los demás que andaban alborotados. Quedó con la guardia del Palacio Real más fuerza que la acostumbrada, y en tal estado de irritación, que bien era de prever un rompimiento no muy lejano de las hostilidades.

En la oficialidad de los guardias reales contaba muchos partidarios la Constitución, entre los que se encontraba el teniente Mamerto Landaburu, gaditano, valiente de condición violenta. Como este notó cuan desmandada andaba la tropa y que en vez de contenerla la soliviantaban y azuzaban algunos oficiales a favor del absolutismo, no pudo reprimir su enojo y afeó su conducta a los soldados. De estos, algunos, roto ya el freno de la disciplina militar, particularmente respecto a aquellos a quienes conocían y odiaban por constitucionales, respondieron a su oficial con la más descarada insolencia. Quiso Landaburu hacerse respetar, y aun castigar a quien le faltaba a la subordinación, y desenvainando la espada, fuese amenazando a alguno de los más atrevidos.

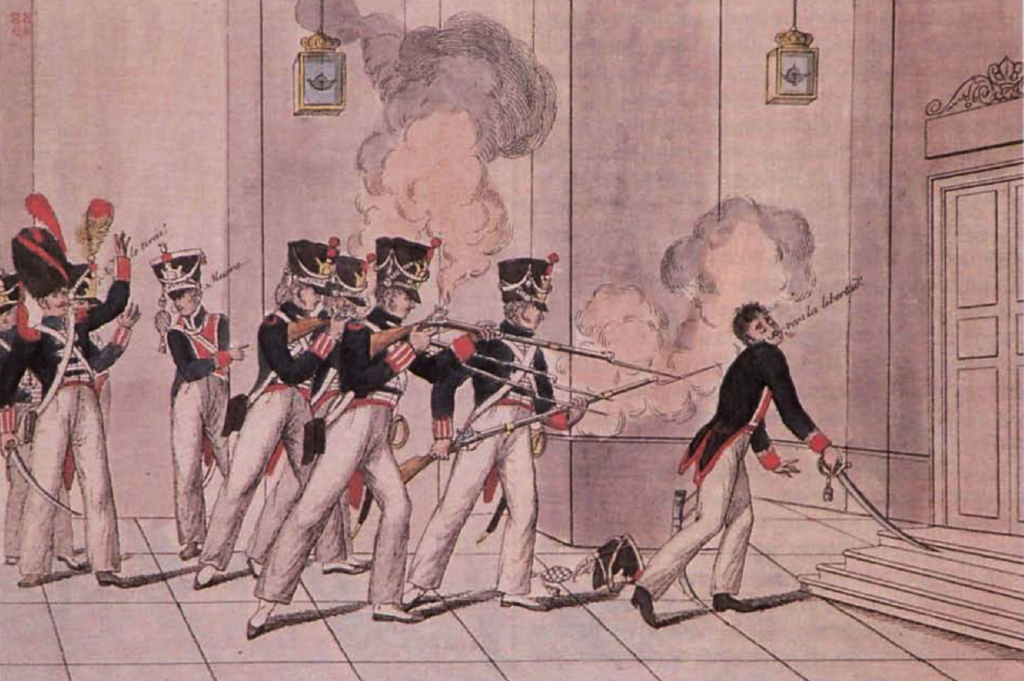

El joven teniente respondió a la insubordinación hiriendo con su sable a uno de los guardias y, aunque otros compañeros de armas trataron de salvarle de la irritación de los compañeros del herido, introduciéndole en palacio; fue asesinado por tres granaderos que le dispararon por la espalda. La noticia del asesinato del teniente Landáburu y de la actitud desafiante de la Guardia Real circuló con rapidez por todo Madrid.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Madrid tomó la iniciativa, a la que se sumaría la Diputación Permanente de Cortes, movilizando a la Milicia Nacional y exigiendo al Gobierno que castigara a los culpables de los asesinatos y los desórdenes. También presentó una exposición al rey en el que se decía que Madrid estaba “en alarma general y se insistía en la conspiración constante que se observaba hacía tiempo contra nuestras preciosas libertades”.

En la noche del 1 al 2 de julio cuatro batallones de la Guardia Real, que sumaban unos 1.500 hombres, abandonaron sus cuarteles para situarse en El Pardo (donde arrancaron la placa constitucional), mientras los otros dos se quedaron custodiando el Palacio Real. Este movimiento constituía el primer acto de una operación de asalto al orden constitucional que tendría en vilo al país durante siete días. De hecho, estaba previsto que Fernando VII con su familia acudiera a El Pardo para ser proclamado allí rey absoluto, pero el Rey no se atrevió a salir de Madrid o no lo consideró conveniente, e intentó culminarlo todo desde palacio, rodeado de aristócratas y militares de su plena confianza, entre los que se encontraba el marqués de las Amarillas.

Debido a la parálisis del jefe político de Madrid y del Gobierno, el Ayuntamiento asumió en la práctica todos los poderes y organizó la resistencia de la capital. A los milicianos ya movilizados se les unieron la guarnición local, comandada por el general Morillo, los generales que acudieron a la sede del Ayuntamiento (Riego, Ballesteros y Palarea) y un grupo de oficiales sin destino en Madrid que ese mismo día, 1 de julio, formaron junto con paisanos el Batallón Sagrado, armado por el Ayuntamiento, y que quedó al mando del general Evaristo San Miguel. El marqués de Miraflores afirmó en sus Apuntes histórico-críticos (1834) que Madrid era un campamento, con su centro en la Plaza de la Constitución defendida por la Milicia y por algunas piezas de artillería.

El Rey había llamado a Palacio al Gobierno liderado por el liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa con el pretexto de buscar una solución a la crisis y sus miembros se consideraron obligados a acudir. En cuanto llegaron quedaron recluidos en una dependencia del Palacio sin poder salir de ella, el encierro de los ministros se debió a que se negaron a secundar el golpe y durante su confinamiento fueron objeto de un trato insultante y degradante por parte de los sirvientes.

El Gobierno, allí encerrado, no declaró en rebeldía a los batallones de la Guardia Real que se habían marchado a El Pardo al no considerarlos una amenaza y se limitó a ordenar su traslado, sin ser obedecido. Tampoco secundó las iniciativas del Ayuntamiento y de la Diputación Permanente. Parecía que el Gobierno estaba adoptando una posición ambigua, intentando aprovechar la sublevación de la Guardia Real para imponer su plan de Cámaras (introducir una segunda Cámara que frenara los impulsos radicales del Congreso de los Diputados).

Mientras tanto, Fernando VII había enviado el 2 de julio una carta a Luis XVIII en la que le pedía que interviniera.

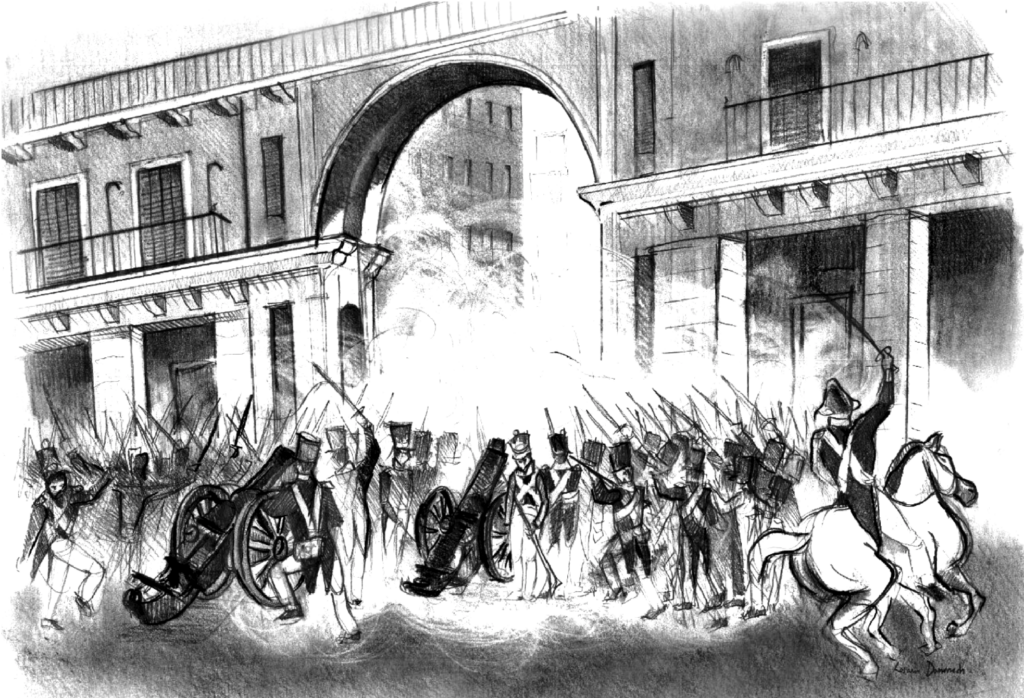

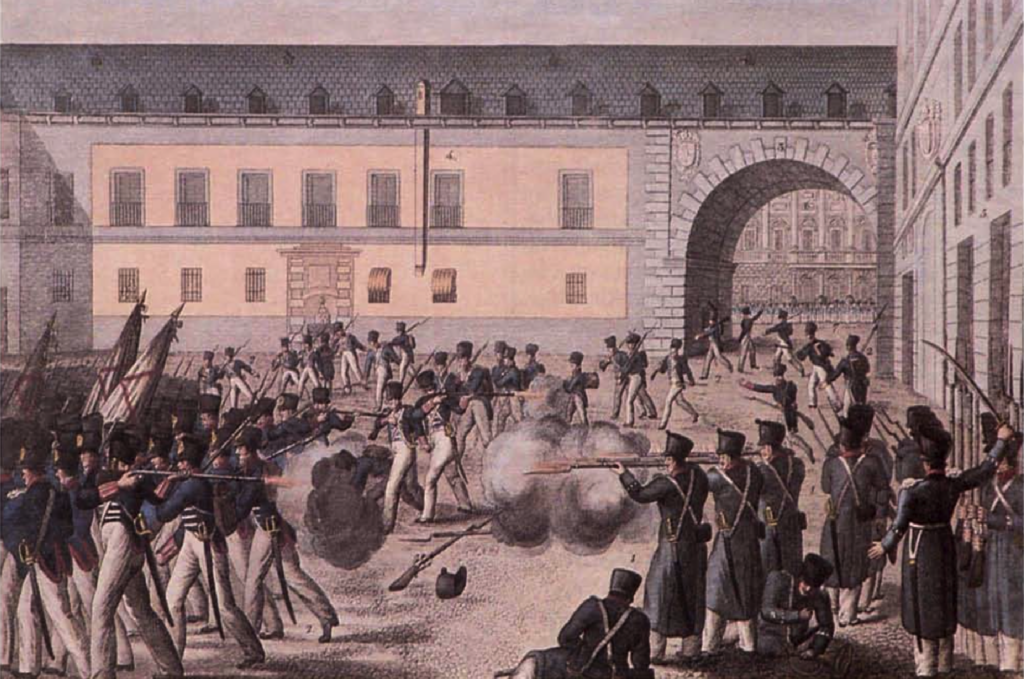

La madrugada del 7 de julio los cuatro batallones de El Pardo cayeron silenciosamente por sorpresa sobre Madrid. Entraron en la capital por el portillo del Conde Duque, contiguo al edificio que fue cuartel de Guardias de Corps. Lo encontraron cerrado y no guardado, y derribaron la puerta a hachazos. Venía delante de ellos un piquete de caballería, pasado a sus banderas, que era del RC-1 del Príncipe, uno de los de la guarnición.

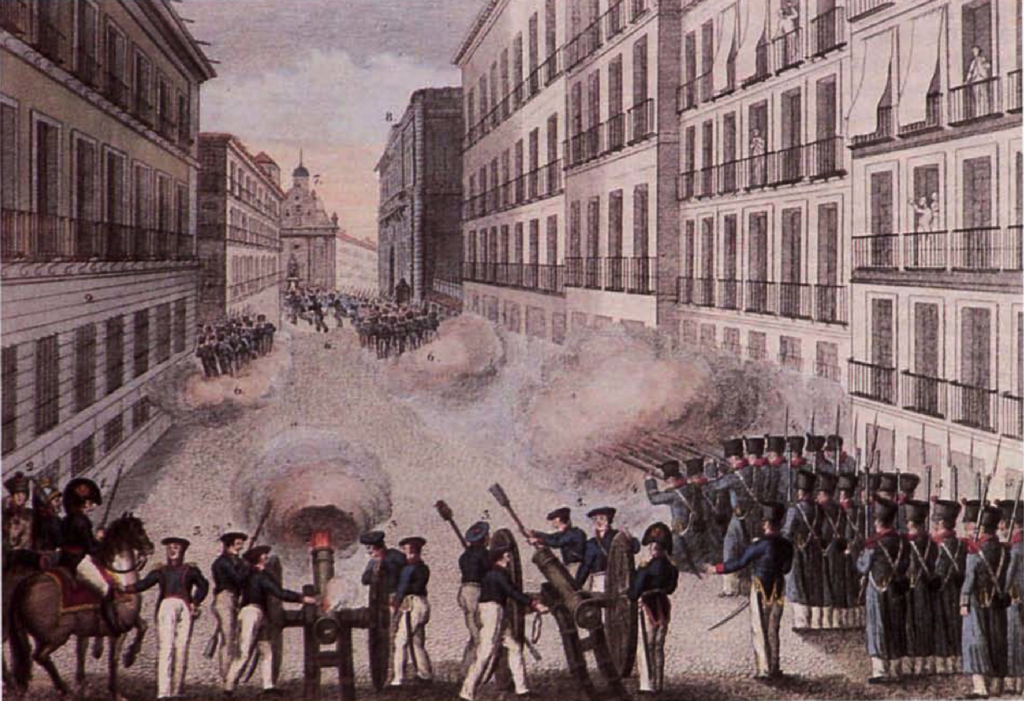

Se dividieron en tres columnas que se dirigieron al Parque de Artillería, a la Puerta del Sol y a la Plaza de la Constitución (actual Plaza Mayor), defendida por dos batallones la Milicia Nacional con algunas piezas de artillería. La columna que se dirigía al Parque de Artillería fue dispersada por un destacamento del Batallón Sagrado, una unidad que acababa de formarse, mandada por el general Evaristo San Miguel.

En la Plaza de la Constitución le hicieron frente la Milicia Nacional, grupos de paisanos armados por el Ayuntamiento y también el Batallón Sagrado todos ellos mandados por el general Evaristo San Miguel.

Los guardias se desconcertaron no solo por el empuje de los milicianos, sino por la sorpresa de verse tan bizarramente acometidos. Ni remotamente lo esperaban. Unos cuantos volvieron la espalda y la columna acabó de desorganizarse. ¡A correr! Se vio caer bastante gente de una y otra parte, y la derrota de los guardias era evidente en el paso de Boteros, porque alentados los milicianos, cayeron sobre ellos enfurecidos, y con el furor de los unos crecía el desánimo de los otros. Corrieron, acuchillados sin piedad, por la calle Mayor, en dirección de la Puerta del Sol y hacia la calle Mayor.

Los guardias reales se reagruparon en la Puerta del Sol, donde pasaron más de una hora sin ser molestados y sin atreverse ellos a hacerse de nuevo agresores.

Entre tanto, acudían a la pelea los vecinos a los que les fueron entregadas armas por el Ayuntamiento, reuniéndose fuerzas considerables en la Plaza de la Constitución y decidieron embestir a los guardias reales. Un grupo mandado por el general Ballesteros embistió por la calle Mayor, mientras que otro grupo mandado por el brigadier Paralea caerían de flanco.

Cuenta Mesonero Romanos en El antiguo Madrid que «la Milicia Nacional resultó vencedora en el callejón del Infierno y en las calles de Boteros y de la Amargura, que llevaron después por algún tiempo los nombres del Siete de Julio, del Triunfo y de la Milicia Nacional».

Los guardias se retiraron hacia el Palacio Real, donde se refugiaron para huir. En contra de lo que esperaban los golpistas, la acción de la Guardia Real no había contado con ningún apoyo popular, a pesar de que se había repartido dinero en los barrios más pobres.

La capitulación fue pactada en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, donde los cuatro batallones de la Guardia Real entregaron finalmente las armas. Según contó Antonio Aguilera Muñoz en «El viaje de Silvestre Rodríguez y otros relatos madrileños de un gato», el episodio se saldó con 3 milicianos muertos y 40 heridos, por 14 muertos de la Guardia Real.

El fiscal Juan de Paredes instruyó el proceso, después de que otros fiscales hubieran renunciado a hacerlo. No pudo procesar al Rey porque según la Constitución era inviolable, aunque sí creía que podía tomarle declaración, pero se propuso procesar al resto de presuntos implicados.

El Rey, con un alto grado de cinismo, felicitó al Ayuntamiento y a la Diputación Permanente por su actuación durante la crisis y descargó toda la responsabilidad en los ministros. A principios del año siguiente la Diputación Permanente aprobó un dictamen sobre lo sucedido en el que se elogiaba al Ayuntamiento de Madrid y a la Milicia, y se destacaba la debilidad del Gobierno y su complicidad indirecta, así como la del Consejo de Estado y la del jefe político de Madrid, pero no se acusaba directamente al rey debido a su inviolabilidad.

El 24 de septiembre se celebraron en Madrid los actos conmemorativos de la “Jornada del 7 de julio” con un desfile en el que participaron todas las fuerzas que habían vencido a la Guardia Real sublevada.

Las potencias de la Santa Alianza decidieron en el Congreso de Verona acabar con el sistema constitucional español, vigente desde 1820. Luis XVIII de Francia anunció el 28 de enero de 1823 la formación de un poderoso ejército conocido como Los Cien Mil Hijos de San Luis que, dirigidos por el duque de Angulema, para invadir España.